五月是綠色生長、積聚最快的季節,也是世間萬事萬物最忙碌的季節。山在忙,水在忙,江河在忙,道路在忙;生存在這天地山水間的人更忙:忙挖地、耕耘、松土,忙播種、澆水、施肥,忙抵御天災人禍,忙起房蓋屋,忙紡紗織布,忙上班上學;忙這忙那,只為一個目的:收獲。人要吃穿,要過好日子,社會要前進,國家要繁榮,必須辛苦忙碌,才會有好收成,生活和各行各業發展方能達到理想目標。

文化藝術工作者是忙碌人群中的一部分,我們和農民一樣不僅要忙,而且須把握農時,不能錯過季節,什么事都得趕在節令到來前進入狀態,做好準備。今天我們就是為這樣的事聚到一起的——第七屆全省民族民間歌舞樂展演即將到來,為爭取各州市出演的節目較上屆有新的突破,水平明顯上升,取得豐碩果實,使云南民族民間歌舞樂舞臺更加出彩、繁榮,需要立即行動起來,開始我們新一輪的耕耘播種,進入新一輪的“忙碌”。

回顧、思考歷屆展演在節目選擇和編導相關工作上的主要經驗教訓,“基點”也即“立足點”是我們首要考慮的事,它在某種程度上可以說是決定節目成敗和水平高低的關鍵。這個“基點”就是要不忘展演的“民族民間”屬性,緊緊把握住“民間”亦即“鄉土”藝術特質,明確“鄉土”是藝術活力的源泉。為此,想講三點希望:

一、提升修養

古人說:土有膏澤;泥多佛大;水漲船高。 可供我們思考。

土有膏澤。“土”指“泥土”“鄉土”,“膏”指肥力,“澤”指水分、滋潤。土有膏澤的意思是要人們認識大地——我們立足的鄉土是我們汲取充足營養、水分的源泉,土肥水沛好長莊稼,要認識她,熱愛她,珍惜她,在她上面踩實、站穩雙腳,毫不動搖。

泥多佛大。以人塑造佛身為例,用的泥多,佛身塑得就大,比喻要創造一件上乘作品或做成一樁有影響的事,須具備修養,舍得出力,下足功夫。

水漲船高。比喻取得成果往往像行船時船和水相輔相成的關系一般,同個人自身的素質涵養水準和奮斗精神成正比。

對民族文化藝術工作者來說,“民間”是聚焦的主要方向,“鄉土”是時刻不能遺忘的藝術精魂所在。“民間”、“鄉土”可以說是我們工作的起點和終點。我們創作、編排的節目只有取自她、反映她才是對路的,才會在質、形上達于受觀眾歡迎、喝彩的上乘水平。因此,立足鄉土,摯愛鄉土,親近鄉土,尋索鄉土,耕耘鄉土,反哺鄉土,繁榮鄉土,是我們的責任,每個人都應提高對“鄉土”的認知度、熟悉度,更深層地進入鄉土去吮吸養分,挖掘探索,為發現、保護、培育、弘揚民間藝術之花貢獻智慧和力量。

第六屆展演:玉溪市代表隊演出大型歌舞《彩云碧玉》

二、拓寬視野

民族民間歌舞樂展演在舉辦六屆之后,如何創新、出新是擺在我們面前的共同課題。創新是藝術發展、前進、上升的標志,同時創新又是煥發編創人員突破難關追求新高度激情的富有挑戰性的動力源。按以運用傳統藝術形式為主進行節目編創的要求,經幾屆編創演出后,如何創新必然會成為編導和組織領導者當前最費腦筋的事,遭遇難點或至困惑的情況無法規避。例如:在對傳統民間藝術進行翻新、改編、提升、延展處理時如何遠離“慣性”影響,脫開舊套,避免出現這屆參演節目和上屆(或上某屆)參演節目相似、相雷同的情況;節目無論內容安排、民間風格體現或藝術手法運用上和所要表現的那個地方、民族的實情如何避免出現游離或距離;有人認為可用民間藝術資源已差不多用盡,對部分民族來說意欲給他們編創全新內容、形式的節目幾乎是一件極難實現的事……。若出現上述問題,該如何辦?優佳答案是:到“民間”“鄉土”去呼喚“芝麻開門”,尋找“開鎖鑰匙”。一種客觀可取的態度是最好先檢視一下自身精神文化行囊中是否有民族文化藝術資源的豐富儲備,因為在通常情況下,上述問題的產生往往同日常積累不足亦即掌握民間——鄉土藝術的深度、廣度、細度不夠有關。雖然民族民間文化藝術資源各地各民族擁有量不一樣,有的相對多,有的反之,但其在社會生活中的存在與表現情狀如糅裹在有關村寨鄉野反映喜怒哀樂、生老病死風俗內的功能、方式則多屬大同小異,粘附于民間傳統節日、喜慶、婚嫁、喪葬禮儀、宗教活動、村寨信仰風習及日常生活文化中的歌、舞、樂形式多種多樣,不勝枚舉。如今其中一些已被運用,在舞臺上發放光彩;有些則依舊自存鄉野,無人問津,更別說用來加工呈現在劇場、廣場觀眾視線之中了。其中喪葬習俗及宗教信仰祭祀風俗中的音樂舞蹈即屬此類,其內泥土味、人性味、文史味和滄桑感極重的藝術珠璣或未被發現,或未被認識,或雖知某些線索和表象,卻因不識其底里和價值所在而未被給予正視亦即采取有效、可行步驟去進行調查、研析、挖掘、搜集、識別、利用,至使相當數量的藝術珍寶未能獲得抹去封塵顯露容顏的機會。類似情況不在少數。

牟定彝族三月會群眾左腳舞(1980) 晉寧荒川彝族花鼓舞(1986)

下面以喪葬儀式中的歌、舞、樂為例說說。

“以娛治喪”、“喪禮舉樂”是我國起于古遠時期,至今還廣泛流傳于漢族和眾多少數民族地區的風俗。由于自古人們對喪葬十分看重,葬禮使用的手段和融入的文化藝術內容、樣式特多,以至伴隨時間推移,日積月累,經久凝聚,喪葬禮俗漸自變成仿佛一座價值難以估量的“寶庫”,使大量歷史文化藝術信息(其中相當數量是原始、原型信息)得以積淀其內,較好地保存下來。例如一,不少傳統風俗節日淵源同喪事有一定聯系。傳說若干民族節日是從古代喪葬儀式逐漸演變為蘊含緬懷、紀念、歌頌意義的風俗節會的。白族繞三靈、火把節、耍海會(撈尸會),牟定彝族三月會,富寧彝族跳公節,傣族潑水節,瑤族盤王節,彝族插花節等,都包含著同這些民族祖先為民獻身,死后民眾以不同方式為其料理后事并感念其恩德的歷史、情感軼事有牽連。 這類節會融入的歌、舞、樂不僅讓人眼花繚亂,而且極富特色。二,民諺說,“生要靜,死要鬧”,意思是說生孩子時安靜,孩子好領;人死,“鬧”能驅邪,生者可獲平安。“鬧”指唱唱跳跳而言,很多民族以歌舞送喪的古俗至今興盛未泯,喪葬禮儀中歌、舞、樂多種多樣。已絕聲一二千年的《詩經》唱誦因用于喪葬禮儀而意外地留跡于云南元江,其內《小雅?歌蓼莪之三章》現今仍在當地白族葬禮上詠唱, 成為現存“活態”中國古遠文化中令人驚異的孑遺奇事之一;大理等地洞經音樂原常于喪事作“清消樂”(禳災滌晦音樂)于出殯后談奏,今依然固我;彝族獅子舞、三叉舞、刀舞、金錢棍舞、花鼓舞、確比舞、面具舞、打跳(舞),哈尼族棕扇舞、扇子舞,昆明彝族、第五屆展演:昭通市代表隊漢族《四筒鼓舞》漢族秧老鼓舞,昭通漢族四筒鼓舞,景頗族整栽栽舞,納西族東巴舞等,是喪事必不可少的內容;吹打樂,多數民族、地方都有,有些民族的“紅白喜事”吹打樂(如白族嗩吶,彝族香堂人、白依人嗩吶等)特別有名;杵樂,部分民族使用。上述同喪葬禮儀有關的歌、舞、樂有些屬于無界限藝術(在喪葬禮儀和其他喜慶場合都能用的不受限制的通用形式);有些屬于有界限藝術(一般只限于用于葬禮,別的場合不能使用)。隨著時間推移和觀念、習俗變化,原來專用于喪葬禮儀的歌、舞、樂品種有些逐漸向“無界限”藝術轉化,被直接利用或加工、改造為“通用”形式,諸如獅子舞、花鼓舞、秧老鼓舞、四筒鼓舞、棕扇舞、確比舞、東巴舞等,例子很多。喪葬禮儀中的歌、舞、樂是一宗重要精神財富和“含金量”高的可利用文化藝術資源,將其從民間土壤內掘出并從喪禮民俗中“剝離”出來(賦予新的含義)用于歡樂表演,在更廣闊的范圍內為社會大眾服務,前景寬豁,意義深遠,我們何不留心于此,在有的地方已實踐在先的基礎上繼續一試?!

除喪葬樂舞外,視點還可投向各個方面。有些跨民族、跨地區的藝術形式,不要因對歷史與現存情況不太了解而形成某種“局限”觀念,例如孔雀舞,不光傣族跳,歷史上跳的民族較多,有的如今還在流傳。明代“蒲人”(今布朗族)盛行“吹蘆笙為孔雀舞”, 近世布朗族跳的孔雀舞雖已不再用蘆笙伴奏,但余韻猶存,應即此舞跨越數百年延續下來的印證;清代納西族東巴舞譜中有孔雀舞、孔雀吃水舞,寫繪得形象具體,民間東巴會跳; 藏族有孔雀飛來舞、孔雀吃水舞,邊唱邊舞,著名藏族舞蹈家歐米加參擅長該舞,跳得很美。諸如此類,例子很多,我們可充分利用,盡情發揮運用。

第六屆展演:紅河州代表隊哈尼族棕扇舞《鬧宴》

總之,現時可以利用的民間藝術資源很多,只要拓寬眼界,認真細致搜尋,誰都會發現,嫣紅姹紫五色繽紛的民族民間歌、舞、樂繁花離我們并不遠,它們可能就在身邊且正朝我們招手呢!

第五屆展演:玉溪代表隊彝族花鼓舞《喜喪》

三、填補空白

我想說的是滿族。前面六屆歌舞樂展演,云南26個民族中只有滿族沒有在春城舞臺亮相,一直是人們心中的遺憾。我對此曾多次呼吁并在第三屆起的編導會上專門介紹過云南滿族的情況,特別是滿族民間尚存的有關歌舞藝術的蛛絲馬跡和信息。

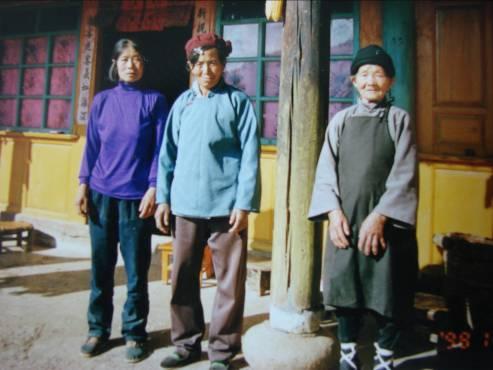

保山市隆陽區水溝洼村滿族婦女(1998)

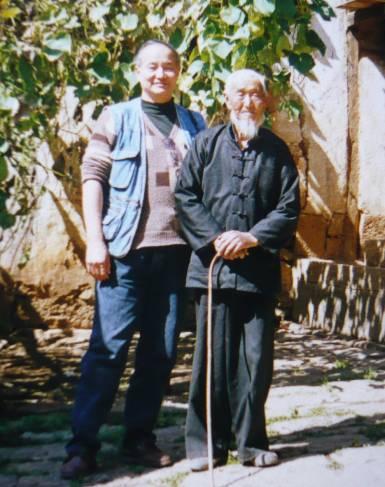

云南滿族約1?2萬余人,多數散居,只有少數相對聚居的村落分布在保山市隆陽區山中。1998年我曾去那里作調查,寫了涉及人口、地理、環境、村落、建筑、家庭、生產、生活、經濟、文化、風習、宗教信仰、歷史變遷(含家譜、古代墓碑碑文)、藝術、代表性人士等內容的長篇調查報告, 其中談到他們民間聽不到人唱歌看不到人跳舞但不等于他們沒有歌、歷史上亦不曾有舞的情形,還提及采集到他們唱的歌和數十年前曾跳過的舞的點滴如金貴的信息,盡管當地流傳著“唱山歌(山曲)是不正經人干的事”的說法,從而使人在公眾場合不敢談及唱歌跳舞的事,亦完全聽不到誰唱歌,但經深入走訪,私下卻有好聽的滿族漢族皆唱的民歌(山曲)在悄悄流傳,于是十分不易地記了幾首,其中一首這樣唱:“月亮出來月亮白/靠爹呀/靠媽呀/靠不著/實心小妹靠一個/好比月亮靠梭羅”。聽時年92歲的保山瓦房鄉水溝洼村滿族老知識分子黃朝先生講,他幼年時曾見會跳舞的滿族人跳一種拍腿舞蹈,后來會跳的人死了,沒有傳下來,就失傳了。這種多少有點像清代滿族“莽勢空齊”舞的線索,彌足珍貴。盡管黃朝老先生所言舞蹈的時空約已逝去八九十年,但黃老先生的記憶和提供的動作情景完全起到了連接歷史的作用,使一種曾在保山瓦房鄉滿族村寨流行的有“拍腿”動作的舞蹈并未死亡,今天的滿族同胞完全可以、應該并且有義務把它重新復活起來。期待即將舉行的第七屆云南省民族民間歌舞樂展演改寫歷史,請“云南滿族”走到舞臺上來,他們聽到的將是觀眾為他們揚起熱烈的掌聲和喝彩聲!

筆者與92歲滿族黃朝先生合影

讓我們一同努力,在鄉土中尋找未知的,復原失傳的,挽救瀕危的,延展原有的,創造適合的、需要的……。百彩千輝的云南民族民間歌舞樂舞臺必將更加令人矚目!

文章、圖片:楊德鋆(云南省非物質文化遺產專家委員會委員)

微信掃一掃

微信掃一掃