2017年7月,他和他的2位同事11位學生來到文化部、教育部中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃|浙江師范大學建水紫陶燒制技藝班交流學習。本期“學員故事”邀您分享他的故事。

趙偉,1975年出生于建水縣甸尾村。童年的他,沉迷于碑刻、金石文字、描龍畫鳳,時常做碑工當玩耍,見師傅們工作,便駐足細看,甚覺奇妙,自此愛上書畫。

1992年,他考入紅河州民族師范藝師美術班。恩師集萃,奠定了他扎實的藝術文化功底。1995年畢業后,他在建水一小教書畫。生命有限,知識無限,他把有限的生命投入到無限的知識海洋中。為了進一步提高自己的書畫教學與創作能力,他于1997-2000年赴云南師范大學在職學習廣告與裝潢專業、于2005-2008年赴云南藝術學院在職學習美術學專業。因豐厚的底蘊、扎實的教學,他指導的學生屢獲國家級、省級等各類獎項。

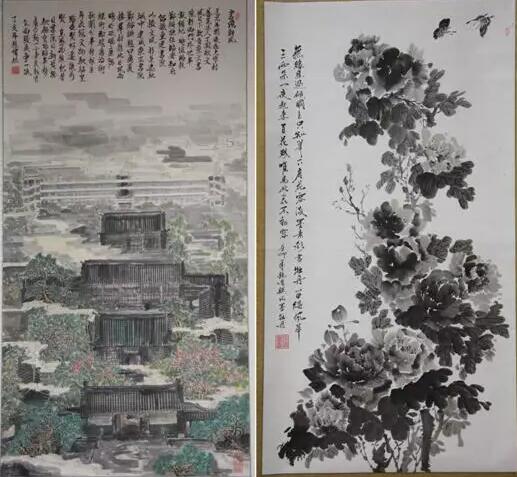

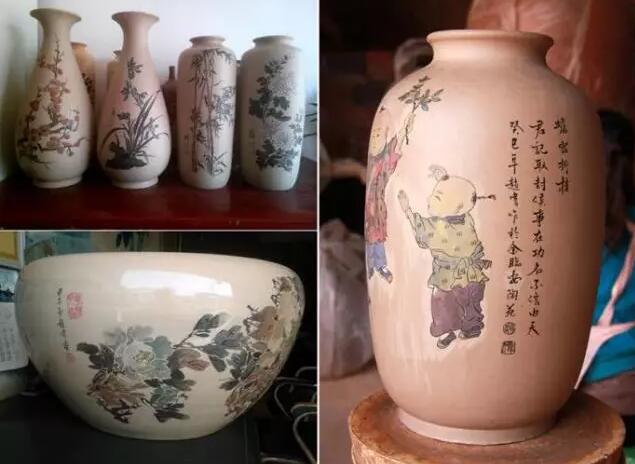

2008年,因數位好友合開建水紫陶手工作坊,他接觸到紫陶,就此開始紫陶裝飾。談及書畫藝術與紫陶裝飾工藝的結合,趙偉如是說:“紙是二維平面空間,陶器是三維立體空間。作為美術科班出身的人,我在最初還沒有熟悉器型的情況下,時常運筆走空。經過1個多月的摸索,終于能熟練地在紫陶作品中應用詩書畫印裝飾‘殘貼',并能在‘彩填'工藝中把水墨意蘊用泥料還原出來。”他發現書畫與陶藝相通,在紫陶裝飾工藝上,自己有很大的施展空間。慢慢的,也就愛上了陶藝。

在近兩年內,趙偉教過書法、國畫、構成、素描、色彩、拉坯、修坯課程,主要承擔拉坯成型工藝教學和全校美術類學科主持工作。工作期間,他兢兢業業、任勞任怨、嚴謹治學。比如:在拉坯成型教學實踐中,為了解決教材缺乏、內容空泛等問題,他從教學內容、技術要素、造型規律、工作素養、課堂形成等方面入手,建設拉坯成型學科體系。他耐心地解釋道:“以基本器型、敞口器型、收口器型、蓋子器型造型分類為拉坯成型教學內容;以揉泥、捧泥、開孔、攤底、壓口、勾足、拉筒、做型、取坯、存坯為拉坯成型十大技能要素;以圓柱體空間造型、凸弧面空間造型、凹弧面空間造型、圓錐體空間造型、多型體空間造型為拉坯成型五種造型規律……”

他將陶藝與教學落在實處,提高了個人造詣和教學效益,還立下“潛心陶藝,用心感悟,恒心學習”的座右銘與學生共勉。

“方寸之內,斤斤計較;方寸之外,一切皆空。”所有微妙的東西都要用生命去體會,物我一體、彼此相望即是藝術的最高境界。不管是美術老師還是陶藝老師,趙偉對藝術本質的追求未曾改變,只是選擇的修道形式有所變化。“我們既然擔當文化的傳播者,就要有引領行業或市場良性發展的責任,就要有心無旁騖、全力以赴的信念,以樸素的工匠精神,實現文化的傳承與發展。倘若拋開這些,用世俗的眼光看待藝術,那么它就會走下坡路。書畫是如此,陶藝亦是如此。”他語重心長地說道。

“大畫桌、小畫板,我畫畫她也畫畫;大泥塊、小泥巴,我拉坯她也拉坯。”說起自己10歲的女兒,他滔滔不絕。“我用一塊泥巴陪她一起捏玩具,這種充滿愛心、充滿童趣的小物件比你花幾百塊錢去超市買的玩具更讓她倍感珍惜。”他的愛好女兒也喜歡,他的作品女兒也能欣賞,他的理念女兒好像也在支持,這讓趙偉臉上洋溢著幸福的微笑。

每個人的生活都不是孤立的,它和社會休戚相關。建水紫陶作品,往往是創作者基于生活情趣和人文底蘊釋放出的才情與感悟。而這些用心澆灌的作品,往往能引起人們的共鳴,它們與社會、與利益并不沖突,只要耐住寂寞,終能守住繁華。

趙偉為2017年文化部、教育部中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃|浙江師范大學建水紫陶燒制技藝班學員。此次培訓班由浙江省文化廳與云南省文化廳實施指導,由浙江師范大學文化創意與傳播學院具體承辦,培訓的主要對象為從事建水紫陶工作的各級代表性傳承人、手工藝人,以及以紫陶為主要經營內容的小微企業、作坊的管理和研發人員等。培訓時間為一個月,主要采取課堂教學、實踐訓練、考察觀摩、交流研討、作品展示等方式進行。課程設置上主要圍繞非遺公約與非遺法、陶器與民俗、中國陶瓷簡史、書法與國畫、傳統裝飾圖案、陶瓷原料分析、陶瓷作品鑒賞、工藝設計與包裝、產品營銷等內容展開,旨在全方位提高學員的文化素養、藝術基礎、審美能力以及產品設計水平與營銷技能。

來源:轉載自公眾號浙師文傳

編輯:王海(云南省非遺中心)

微信掃一掃

微信掃一掃