她是建水老字號陶坊“楊元記”的第六代傳承人,做陶就是她的人生。全年無休、全心制陶的日子并沒有讓她感到無聊。工作28年來,從未在晚上12點前休息。如今,她和丈夫合開的、由徐悲鴻夫人廖靜文題字的“木忠陶坊”已成為國家級非物質文化遺產“建水紫陶燒制技藝”傳承點。她就是建水制陶狂人——楊慶芬。

繼2016年10月,她丈夫與女兒參加文化部、教育部中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃|浙江師范大學建水紫陶燒制技藝班之后,2017年7月,她也來此交流學習。本期“學員故事”讓我們一起來認識她。

(圖1:楊慶芬在“木忠陶坊”內專注地刻坯)

楊慶芬,1969年出生于建水縣碗窯村。從小隨家人學習傳統建水陶制作工藝,1989年進入建水縣工藝美術陶廠工作。在陶廠的工作經歷讓她熟練掌握了制泥、拉坯、裝飾、刻坯、填泥、精修、燒制、打磨這一整條工藝,尤其擅長空心刀技法。空心刀是在干濕度適當的坯體上直接雕刻,全憑手感和心知,做到分毫不差。這庖丁解牛般技藝背后的各種艱辛,她略說一二,“我晚上撿他們做壞的、扔掉的坯子,回家后不停地練習。只要有一點完整的地方我就刻,全部刻滿后,再打濕揉泥重新刻。”

(圖2:楊慶芬的空心刀技法)

陶廠的工作自是辛苦,但她不知疲倦,并樂在其中。可一道現實的問題擺在眼前,她和丈夫黃木忠兩人在陶廠的工資都難以供應一個女兒的花銷,看著同事們紛紛辭職另謀出路,她卻一心想著:“要是大家都出去了,這個廠可如何運營啊?”于是兩人就堅持留了下來。同時,為了生計,兩人于2004年在自家開了個陶坊,2007年正式成立“木忠陶坊”。“白天在廠里認真上班,晚上回家再自己做,周末就把自家做的陶器拉到廠里便宜賣。直到2011年陶廠改制關閉,才安安心心在家做。非常遺憾的是,我進廠時有近500人,到最后就剩100多人。”楊慶芬虔誠地述說著過往。正因這22年在陶廠勤勤懇懇、無怨無悔地工作,才讓她手法嫻熟、技巧完善,成為不折不扣的紫陶藝人。

2009年6月的一天,北京的一個畫家去碗窯村為北京宋莊藝術節訂制1200個紫陶花瓶,他在村里轉了一個多星期,最后選在了當地人口中“本分做人,誠實做陶”的“木忠陶坊”。“這批作品由當代書畫名家袁付國、李惠昌等人裝飾,其余工序由我們來完成。作品亮相后,深受行家好評,還得到了馮驥才先生的高度贊揚。”于是,楊慶芬家的陶坊逐漸開始走紅。2010年,徐悲鴻先生的夫人廖靜文女士收藏了她家制作的紫陶作品,并欣然為陶坊題寫了“木忠陶坊”匾額。

(圖3:楊慶芬2010年參加上海世博會)

楊慶芬一家恪守紫陶的各項傳統制作工藝,精益求精,視紫陶藝術為畢生的事業,作品多次參加國內外大型聯展并獲獎。2015年2月,“木忠陶坊”被立為國家級非物質文化遺產“建水紫陶燒制技藝”傳承點。

(圖4:楊慶芬2017年赴日本交流時與日本陶藝家合影)

當我們用幸運來評價她的成功時,往往忽視了她的努力。正所謂“不積跬步,無以至千里”,優異的成果是用辛勤的汗水澆灌出來的。從藝以來,她不曾真正閑坐在家一天,不曾在晚上12點前休息,春節同樣如此,天天都在與紫陶打交道。幾十年如一日,對紫陶愛得深沉,不知無聊是何物。偶爾受邀外出參展,也都會帶件未打磨的陶器,晚上也不出去玩,就在賓館手工打磨它。“這次來培訓,我想拿個保鮮盒提幾把茶壺晚上打磨,但被丈夫和女兒制止了,他們讓我安心學習。”

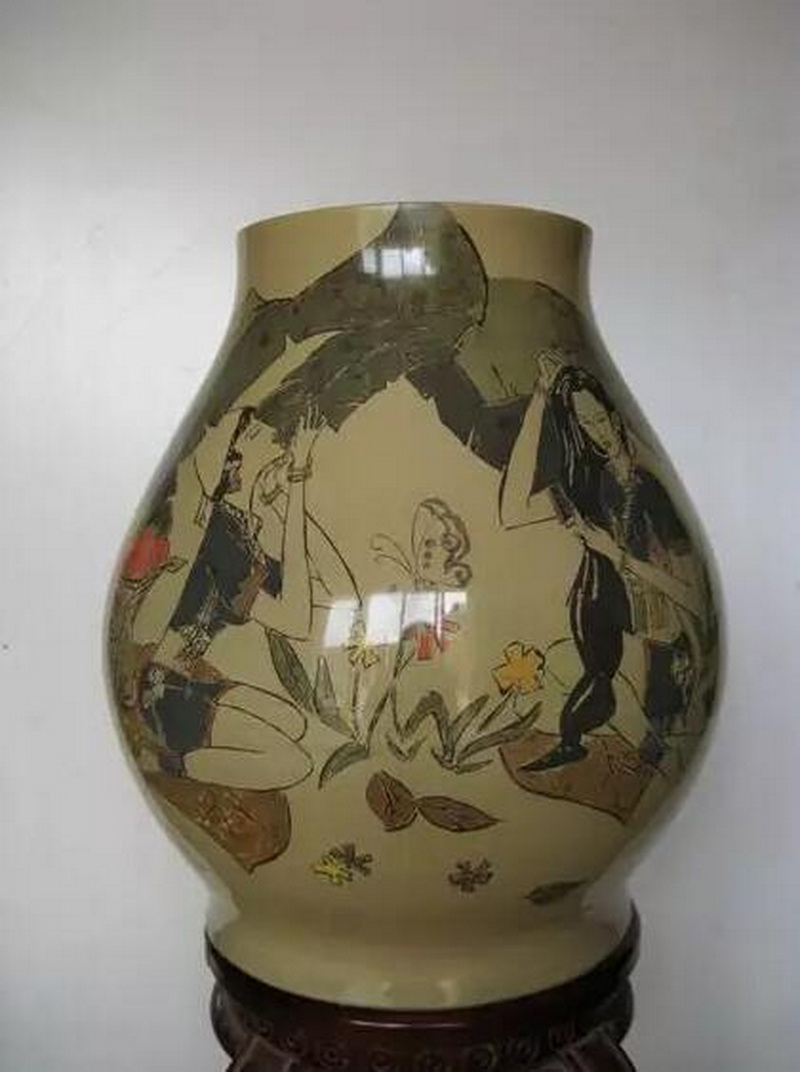

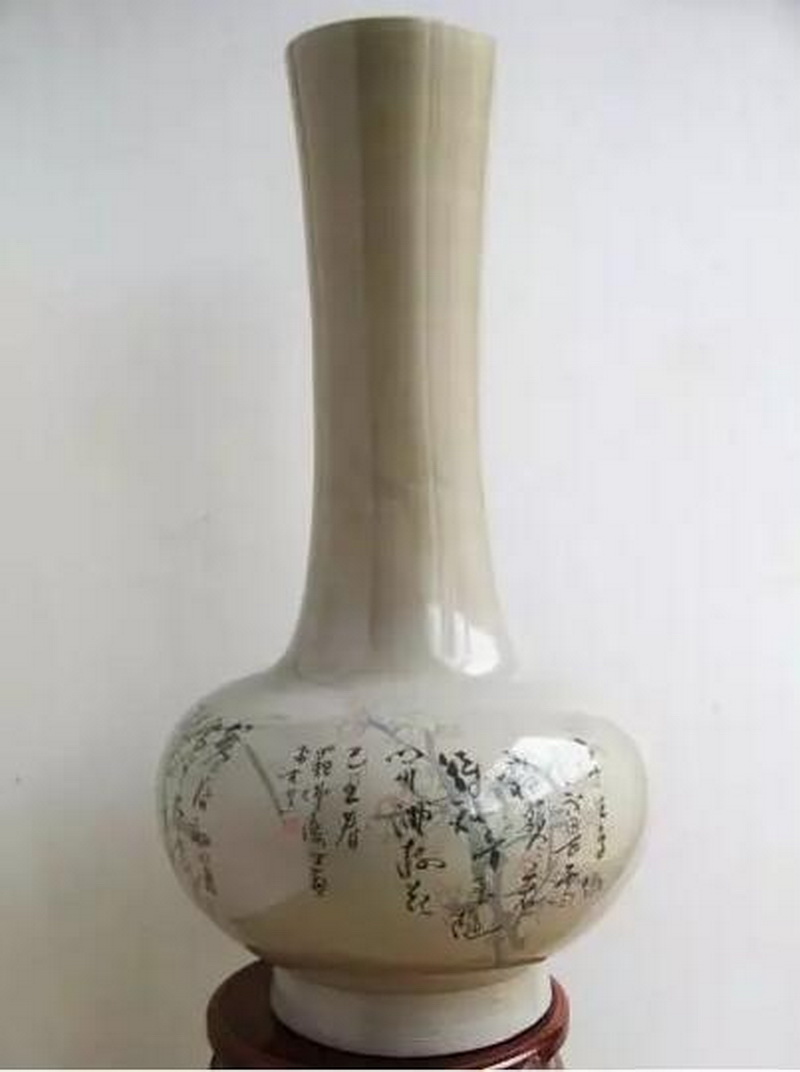

(圖5:黃木忠、楊慶芬、黃倩作品《民族樽》)

“我也試著做過別的,可都不順利,還是專心干好老本行吧。”楊慶芬耿直地說道,“1995年賣的一批拖鞋,到現在還沒穿完;想賣衣服,結果丈夫在去批發衣服的路上被搶錢了;賣菜,還是虧。雖然我干過別的,但始終沒有放棄、也從未間斷做陶。”

(圖6:黃木忠、楊慶芬、黃倩作品《小口梅瓶》)

別無選擇就是最好的選擇,正是早期的幾番嘗試、幾經挫折,才讓她矢志不渝地選擇了這條陶藝之路。對于誠心誠意前來求教的人,她都傾囊相授。對于教出的人去自立門戶或另謀高就,她都給予支持。

(圖7:黃木忠、楊慶芬、黃倩作品《直口瓶》,2017年5月在第十三屆中國(深圳)國際文化產業博覽會上獲銀獎)

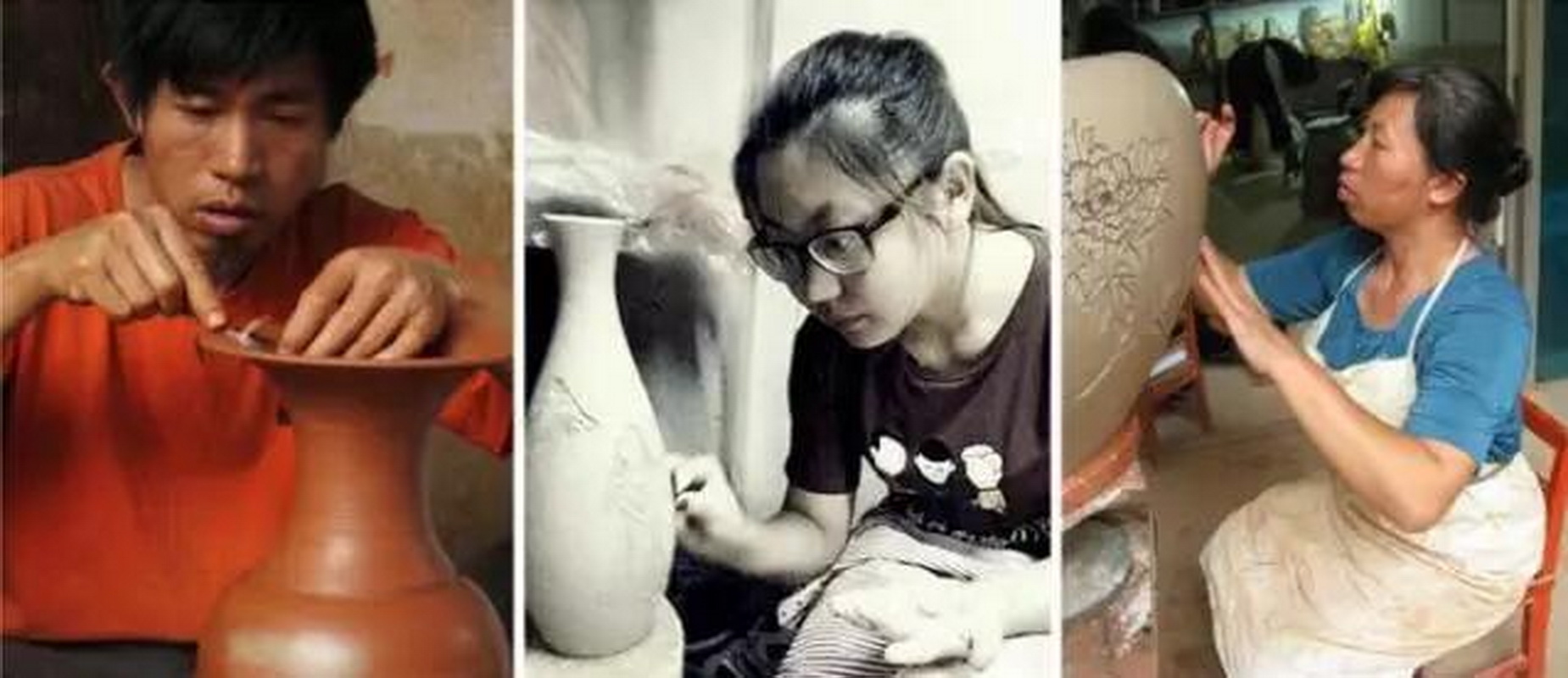

能夠一起看著同一個方向,即是理想的家庭關系。“楊元記”第六代傳承人楊慶芬、“黃元記”第六代傳承人黃木忠、第七代傳承人黃倩,這一家三口彼此守護同一個信仰,余生繼續一件事:傳承紫陶藝術。這種心系一處、傾注三生的精神,值得我們尊敬與學習。

(圖8:一家三口工作組圖)

楊慶芬為2017年文化部、教育部中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃浙江師范大學建水紫陶燒制技藝班學員。此次培訓班由浙江省文化廳與云南省文化廳實施指導,由浙江師范大學文化創意與傳播學院具體承辦,培訓的主要對象為從事建水紫陶工作的各級代表性傳承人、手工藝人,以及以紫陶為主要經營內容的小微企業、作坊的管理和研發人員等。培訓時間為一個月,主要采取課堂教學、實踐訓練、考察觀摩、交流研討、作品展示等方式進行。課程設置上主要圍繞非遺公約與非遺法、陶器與民俗、中國陶瓷簡史、書法與國畫、傳統裝飾圖案、陶瓷原料分析、陶瓷作品鑒賞、工藝設計與包裝、產品營銷等內容展開,旨在全方位提高學員的文化素養、藝術基礎、審美能力以及產品設計水平與營銷技能。

來源:轉載自公眾號浙師文傳

編輯:王海(云南省非遺中心)

微信掃一掃

微信掃一掃