為讓在校學生近距離體驗、感悟、傳承云南省非物質文化遺產,從小種下熱愛傳統文化的根,云南省非物質文化遺產保護中心與云大附中西林分校合作,邀請滇式風箏傳承人朱家祥、面塑傳承人梁俊利和剪紙傳承人高慶三個非遺項目的傳承人到學校現場傳承教學,開展滇式風箏、面塑和剪紙三門綜合實踐活動課。同時,云大附中西林分校還特邀西南林業大學的關鵬老師為老師和同學們教授太極拳課程。2019年3月1日星期五下午,云南非遺進云大附中西林分校綜合實踐活動課開課。

課程簡介

1.滇式風箏

昆明老話說:正月正放風箏。放風箏是一項歷史悠久的民間傳統娛樂兼體育的活動,扎風箏隨之產生而發展。不同的地方因文化地域的不同,所扎制的風箏也各不相同。風箏的造型和式樣五花八門,體積從大到幾十米的到小得可放入掌心的都有。

我國的風箏文化歷經二千余年文明史,特別是明清以來發展較快,從北到南展現出民間風箏藝人的智慧,突顯了地區性、民族風情、自然風光等特色。滇式風箏的發展經歷尤為惟妙,元明清不斷的移民入滇,帶來了中原北方風箏的制作技藝。原先這些風箏均屬宮廷式樣,適宜在風和日麗的氣候條件下正常升空,一旦遇上風力強勁時,則無法留空。滇人巧妙地掌握運用了高原的氣候特點,根據物體受風御風的原理發明了“元寶型”翅翼與“三角型”身段相結合的滇式風箏,可根據風力大小調整形態和角度,保證了放飛的最佳效果。滇式風箏在我國南北風箏中脫穎而出,獨樹一幟,歷經數百余年仍然保持至今。

2012年,云南省昆明市盤龍區人民政府確立滇式風箏為盤龍區非物質文化遺產保護名錄。

滇式風箏傳承人朱家祥老師給同學們介紹滇式風箏的起源和發展

同學們認真學習扎風箏的基本功——打結

同學們學習熱情高漲,虛心向老師請教

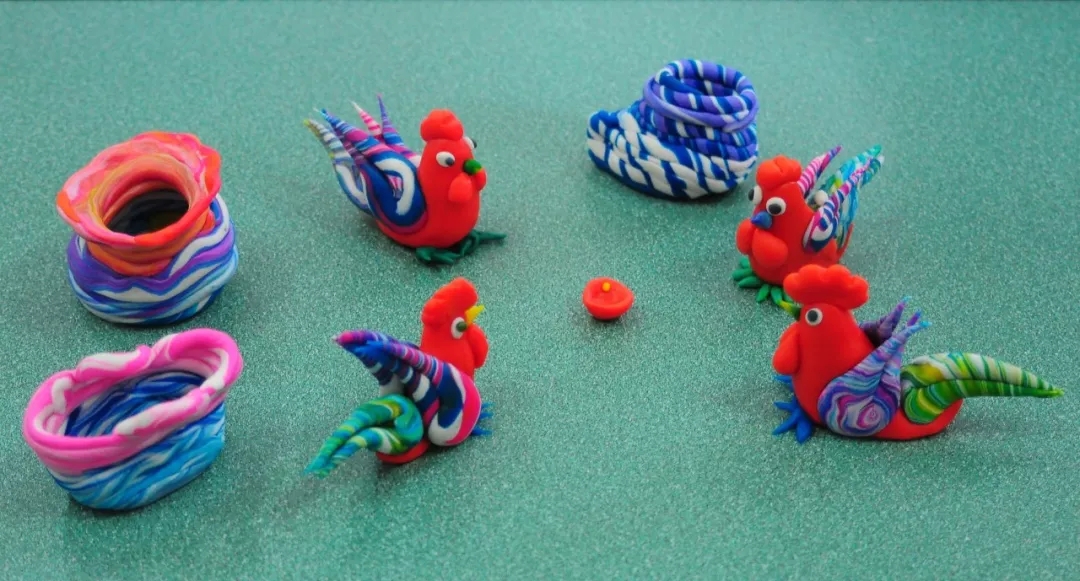

面塑亦稱面花、禮饃、花糕、捏面人。主要用上等小麥面粉和糯米面,配與各種顏色和石蠟、蜂蜜,經過防裂防霉處理,和成柔軟面團,運用捏、搓、揉、掀、切、科、劃、挑等技法,制成生動形象的面塑作品。作品完整飽滿,造型略有夸張,淳樸敦厚,色彩艷麗,有較高的藝術審美價值和民俗研究價值。

2013年,面塑入選云南省第三批非物質文化遺產名錄。

面塑傳承人梁俊利老師向同學們展示她的作品,活靈活現,栩栩如生

面塑傳承人梁俊利老師手把手教同學們制作面塑的方法和技巧

同學們動手制作面塑——大公雞

云大附中西林分校執行校長譚永惠老師觀看同學們制作面塑

呈貢剪紙是以紙張為原料,以剪刀、刻刀為工具,通過巧手剪裁而成圖案的民間美術。主要流傳于昆明市呈貢區馬金鋪、大漁、七甸、龍街等鄉鎮,以家傳和師傳為主。作品多為吉祥圖案、服飾刺繡底樣或祭祀用紙扎工藝品。剪紙作品造型夸張,內容豐富,寓意深刻,風格獨特,質樸清新,具有濃郁的鄉土氣息。

2013年, 呈貢剪紙入選云南省非物質文化遺產擴展項目名錄。

剪紙傳承人高慶老師向同學們展示他的作品:鞋墊花?鳳穿牡丹

剪紙傳承人高慶老師耐心地指導同學們進行剪紙創作

比比誰的喜字剪得更漂亮,更喜慶

太極拳,國家級非物質文化遺產, 是以中國傳統儒、道哲學中的太極、陰陽辯證理念為核心思想,集頤養性情、強身健體、技擊對抗等多種功能為一體,結合易學的陰陽五行之變化,中醫經絡學,古代的導引術和吐納術形成的一種內外兼修、柔和、緩慢、輕靈、剛柔相濟的漢族傳統拳術。

傳統太極拳門派眾多,常見的太極拳流派有陳式、楊式、武式、吳式、孫式、和式等派別,各派既有傳承關系,相互借鑒,也各有自己的特點,呈百花齊放之態。由于太極拳是近代形成的拳種,流派眾多,群眾基礎廣泛,因此成為中國武術拳種中非常具有生命力的一支。

2006年,太極拳被列入中國首批國家非物質文化遺產名錄。

同學們跟著關鵬老師認真練習,一招一式,有模有樣

和關老師比比,誰是高手?

微信掃一掃

微信掃一掃