10月17日至21日,由文化和旅游部主辦,山東省文化和旅游廳、濟南市人民政府承辦的第八屆中國非物質文化遺產博覽會在山東省濟南市舉辦。

今年適逢我國批準加入聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》20周年。本屆博覽會以“保護傳承 守正創新”為主題,共有來自全國各地的221項非遺代表性項目參展,全面展現我國加入《公約》20年來非遺保護的實踐成果。云南省選派建水紫陶器燒制技藝、藏族黑陶燒制技藝、劍川黑陶制作技藝、建水青花瓷器燒制技藝、鶴慶銀器鍛制技藝、貢茶制作技藝、白族三道茶、白族扎染技藝、白族布扎、傣族手工造紙技藝、藏香制作技藝、諾鄧火腿制作技藝12個非遺代表性項目參加博覽會。

本屆博覽會堅持專業性、創新性、體驗性、群眾性,以專業的知識、豐富的內容、新穎的展陳,打造非遺展示新空間、新場景,著力提升品牌化、市場化、年輕化水平。主要有以下3個方面特點:

展現非遺連接現代生活之美,讓非遺“活”起來

聚焦非遺在現代社會展現的生態美、匠心美、創業美、互鑒美的特點,設立“美在生態更生動”“美在匠心更創新”“美在鄉村好光景”“美在交流與互鑒”“美在創意與共享”展區,展示我國非遺系統保護、傳承有序、成果豐碩的生動局面。

展現非遺傳承青年力量之美,讓非遺“火”起來

設立非遺研培高校展區,展示非遺進校園的最新成果。通過逛展、直播、互動等方式吸引年輕人參與非遺保護,還設立多處研學教室、研學點位,打造研學空間,為青少年深度參與非遺傳承、創新助力非遺傳播提供更多機會。

展現非遺與新技術結合之美,讓非遺“潮”起來

邀請致力非遺傳播的新媒體平臺、非遺展示的新技術應用,展示新媒體傳播和數字化展現的新成果,打造沉浸式非遺應用場景,為非遺保護提供新視角、新創意和新思路。

博覽會主場館共設置“保護傳承?守正創新——中國非物質文化遺產保護20年”主題展、山東展區、“和合共生”民俗薈等三大展覽區域。云南省非遺代表性項目參加主題展中 “美在生態更生動” “美在匠心更創新” “美在交流與互鑒” “美在創意與共享”4個展區的展覽。

美在生態更生動展區

國家級文化生態保護區以保護非物質文化遺產為核心,對歷史文化積淀豐厚、存續狀態良好,具有重要價值和鮮明特色的文化形態進行整體性保護。設立國家級文化生態保護區,是我國非遺保護進程中保護理念和方式的重要探索與實踐。該展區選取 82 個具有代表性的非遺項目,展示23個國家級文化生態保護區推動非遺區域性整體保護的工作成果。云南省有大理文化生態保護區的國家級非遺代表性項目白族三道茶,省級非遺代表性項目白族布扎、劍川黑陶制作技藝、諾鄧火腿制作技藝;迪慶民族文化生態保護區的國家級非遺代表性項目藏族黑陶燒制技藝、省級非遺代表性項目藏香制作技藝,共6個非遺代表性項目參加該展區展覽。

大理文化生態保護區

大理文化是以白族文化為主體,漢、彝、回等多民族文化縱向傳承與橫向交流相結合,中原文化、藏傳文化、東南亞文化與當地民族文化相融合,歷經千百年共同創造的文明成果,大理文化的孕育、形成、發展和傳承,以蒼山洱海區域為中心,分布于大理州全境,是具有高原湖濱農耕文化個性和鮮明地域特征的文化類型。大理文化伴隨著中華民族文明進程而演進,積淀深厚、內涵豐富、形式多樣,具有包容、多元、開放、和諧的優良傳統,民族特色濃郁,富有生機活力。

2011年1月,原文化部批準設立大理文化生態保護實驗區。2023年1月,大理文化生態保護實驗區通過文化和旅游部驗收,公布為國家級文化生態保護區。

白族三道茶

三道茶是白族一種古老的品茶藝術,起源于公元8世紀南詔時期,傳承至今已有千余年歷史。三道茶在民間代代相傳,逐漸演變成了今日的白族習俗。

三道茶第一道為苦茶,又名雷響茶。主人在已被烘熱的茶罐里放入茶葉,在炭火上邊烘邊抖動,直到茶葉微黃,散發出香味,沖入微量沸水,茶罐中頓時發出隆隆響聲,猶如響雷,故名“雷響茶”,又叫“百抖茶”。第二道茶為甜茶或糖茶,將切成薄片的核桃仁和紅糖放入沸水中,煮沸至茶香撲鼻即可飲用,第三道為回味茶,將蜂蜜和少許花椒、桂皮放入盅內,沏上茶水,邊晃邊飲,味甜微麻又略苦。三道茶,三種口味,先苦后甜,暗示人生各種感觸,寓意深遠,極易引起客人共鳴。

白族布扎

白族布扎刺繡飾物歷史悠久,源于中原民間香包香囊,后融合當地民族習俗形成。每逢五月端午,兒童都在胸前掛一串布扎,把麝香、雄黃等中草藥縫在小囊內,隨身佩帶,用以驅邪鎮惡,祈求平安,后來逐漸演變為布扎工藝品。主要流傳于云南省大理白族自治州劍川縣。傳統布扎多用各色碎布頭為材料,現多用綢緞,先按腹稿縫成雛形,填充艾葉等香草,再用絲線刺繡裝飾,色彩搭配注重對比,熱烈明快,大多采用夸張變形手法,造型稚拙生動。制品多為十二生肖、白族民間傳說、歷史人物和代表吉祥如意的物品。

劍川黑陶制作技藝

劍川黑陶主要有生活用品、建筑用品、賞玩、祭祀四大類。制陶使用的原料是產于當地的黏土和細沙。主要制陶工具有轉盤、尺碼、竹泥刀、竹圈、布、泥鉤、拍板、印板、卵石墊等。產品的制作流程分為取土、取沙、篩沙、摻沙和泥、塑坯、打坯、拍花紋、印圖案、干燥、裝窯、燒窯、出窯等步驟。劍川黑陶制品物美價廉,暢銷滇西各縣,深受群眾喜愛。

諾鄧火腿制作技藝

諾鄧火腿制作技藝是流傳于云南省大理州云龍縣諾鄧鎮的一種歷史悠久、工藝獨特的火腿加工傳統技藝。諾鄧火腿制作技藝主要包括選料、修割定形、晾干除水、排血、灑酒除菌、拍壓上鹽、腌制、上鹽泥、發酵、風干等程序。其獨特之處首先是選料講究,豬肉選用放養或純糧食喂養的本地豬種后腿,取千年古鹽井中的鹵鹽和鹽泥腌制。其次是腌制方法獨特,入冬后開始,用傳統工藝程序腌制,經過半年以上封存方可食用,存放三至五年方為上品。諾鄧火腿咸香可口,含人體所需的鉀、鎂等微量元素,營養豐富,食用方法多樣,是當地傳統美食。自《舌尖上的中國》在央視播出后,諾鄧火腿走出深山,成為馳名全國的名腿。

迪慶民族文化生態保護區

迪慶民族文化是中華文化的有機組成部分,也是云南多民族與多元文化和諧并存的典型代表。云南迪慶地處藏、漢、納西、白等民族的交匯地帶,在文化上一方面保有青藏高原藏族地區的特點,另一方面又形成了不同于一般藏族地區的多種文化并存的特點。各民族世代孕育的思想感情和豐富的社會生活,體現在世代相傳的民間歌舞,以及形式多樣、特色鮮明民俗節慶之中。

2010年11月,原文化部批準設立迪慶民族文化生態保護實驗區,區域范圍為云南省迪慶藏族自治州香格里拉市、維西傈僳族自治縣、德欽縣3縣(市)。2023年7月,迪慶民族文化生態保護實驗區通過文化和旅游部驗收,公布為國家級文化生態保護區。

藏族黑陶燒制技藝

藏族黑陶燒制技藝流傳于香格里拉縣尼西鄉湯堆村,以泥條盤筑,一器一托板,平地底溫堆燒的技術特點,具有中國傳統制陶工藝萌芽期的技藝特點。黑陶制作工具簡單,但工藝復雜。品種有餐具、炊具、茶具、酒具和香爐、酥油燈、花瓶等40多種,制作精細,實用美觀,頗受藏、納西等民族的喜愛。

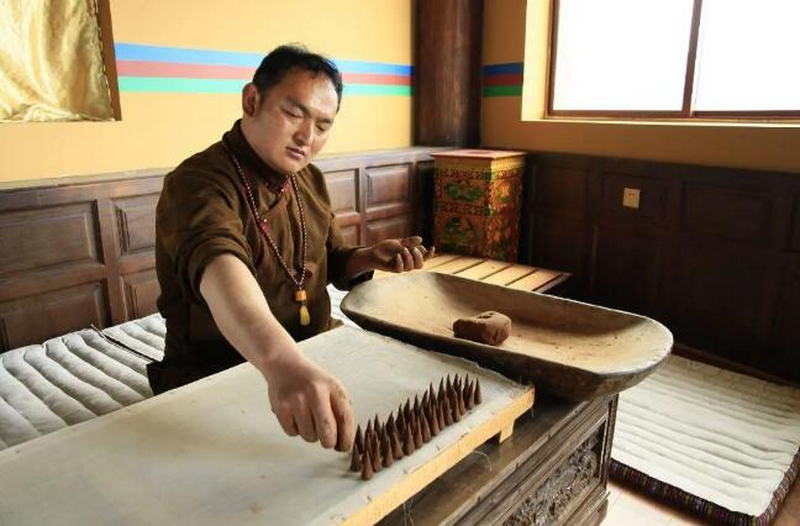

藏香制作技藝

藏香制作技藝以柏樹干為主料,輔以藏紅花、檀香、沉香、甘崧、丁香等名貴香料和藥料,經原料揀選、洗凈、晾曬、炮制、保存,采用古法純手工精工細磨、自然晾曬、擠壓成條、包裝成品等數十道程序加工完成。產品主要有線香、塔香、瓣香、盤香等。

美在匠心更創新展區

傳統工藝講求人與物、心與手、實用與美觀的和諧統一,不僅包括了相關技藝和產品,也反映了中華民族的文化價值觀念。我國實施傳統工藝振興計劃,推動傳統工藝創造性轉化、創新性發展,持續完善傳統工藝振興政策體系,培養高素質傳承人才隊伍,有效提升傳統工藝實踐活力,在弘揚中華優秀傳統文化、助力經濟社會發展中發揮了積極作用。該展區選取56個傳統技藝類非遺代表性項目,按照項目特點,包括錦繡華裳、妙手生花、東方器韻、匠心雕琢、書香浸潤等區域,展示推動傳統工藝高質量傳承發展的工作成果。云南省有傣族手工造紙技藝、鶴慶銀器鍛制技藝2個國家級非遺代表性項目參加該展區展覽。

傣族手工造紙技藝

傣族手工造紙技藝以構樹皮為原材料,制作工具有采料刀、揭紙木刀、鐵鍋、石墩、木錘、均勻棒、澆紙床、紙模、瓷碗等。工藝流程主要分為采料、曬料、浸泡、拌灰、蒸煮、洗滌、搗漿、澆紙、曬紙、砑光、揭紙等。產品具有韌性好、防蟲、防腐等特點,廣泛用于生產生活,如紙傘、紙蔑帽、茶葉包裝、紙工藝品制作、繪畫等領域。

鶴慶銀器鍛制技藝

鶴慶銀器鍛制技藝歷史悠久, 是白族手工藝人在吸收漢、藏等民族金屬工藝制作基礎上,創新而形成的銀銅器加工技藝。鶴慶銀器以純銀為主料,以鏤雕和純銀抽絲編盤工藝相結合,根據所需制品形態、規格,加工而成,保留了傳統的民間手工技藝特征。常見的有澆鑄、錘碟、花絲鑲嵌等三種工藝,工藝流程主要有選材、熔煉、敲片錘揲、制模、充模、鏨刻、拉絲、金銀錯、熔化、組合焊接、清洗、打磨、拋光等。銀器造型豐富,種類繁多,工藝精湛,制品包括各式茶具、酒具、炊具、刀具、首飾等。鶴慶銀器器型精美,工藝精湛,光澤度好,抗氧化,深受各族人民喜愛,有較高的藝術審美價值。

美在交流與互鑒展區

非物質文化遺產是中華文化的瑰寶,中國在與世界各國的交流互鑒中,有效推動非物質文化遺產的創造性轉化、創新性發展,展示中華文明的精神標識和文化精髓,豐富中國的話語體系和敘事體系,為構建人類命運共同體貢獻力量。截至2023年12 月,中國列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄名冊項目共計43項,總數位居世界第一。本展區選取12個非遺代表性項目,展示中國傳統制茶技藝及其相關習俗、京劇、昆曲等列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄名冊的項目在促進文明交流互鑒方面的工作成果。云南省國家級非遺代表性項目貢茶制作技藝參加該展區展覽。

貢茶制作技藝

普洱茶制作技藝(貢茶制作技藝)主要流傳于普洱市寧洱縣。每年春茶開采前,各民族都按各自禮儀對茶樹王進行祭拜活動,歌頌茶樹功德,祈愿來年豐收。采選原料時,以體貌端莊、品行端正、心細而有經驗的采茶女采摘首批茶葉,并遵循選日子、選時辰、選茶山、選茶枝、選茶葉,棄無芽、棄葉大、棄葉小、棄芽瘦、棄芽曲、棄色淡、棄食蟲、棄色紫的“五選八棄”原則。采摘后經過殺青揉曬、蒸壓成型等工序,形成各種形狀的緊壓茶,茶葉品味與芽條造型的優劣取決于制茶師傅對于溫度、力度等關鍵因素的經驗與手感。

美在創意與共享展區

本展區通過非遺新呈現、新創意、新體驗三個空間,生動展示非遺連接現代生活的新成果。非遺新創意讓傳統與時尚相碰撞,集中展示中國非遺傳承人研修培訓計劃以院校學術資源助推非遺實現創造性轉化、創新性發展的生動實踐。非遺新體驗讓更多人走近非遺,在非遺研學課堂中感受中華優秀傳統文化的獨特魅力。云南省國家級非遺代表性項目建水紫陶燒制技藝、省級非遺代表性項目建水青花瓷器燒制技藝參加該展區展覽。

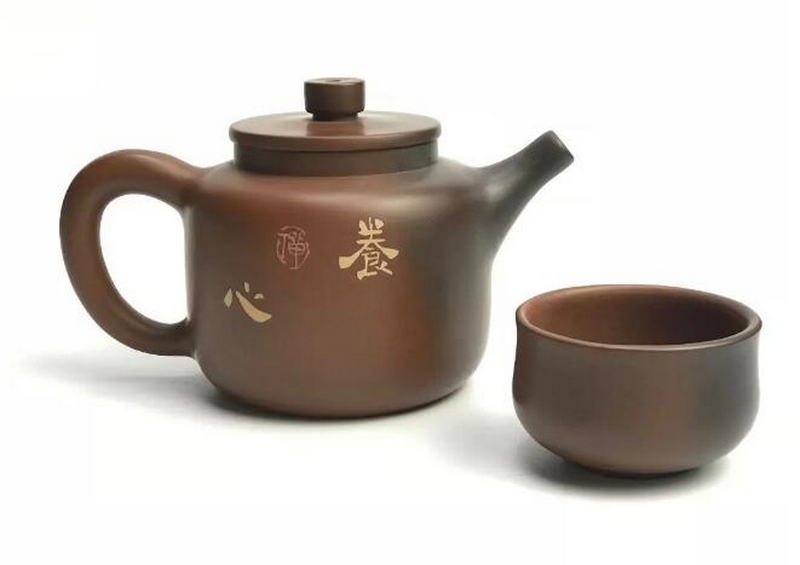

建水紫陶燒制技藝

建水紫陶燒制技藝始于元代,制作工藝考究,產地為云南省紅河州建水縣。原料中含有特殊礦物質,燒制后呈現紫紅色或醬紅色。主要有泥料處理、塑形、燒制、出窯、磨光等工序。其中,塑形完全采用手工拉坯的方法。制好基本形狀后,一般要在表面粘貼各種立體裝飾,并刻劃出各式花草文字圖形,再用白泥將刻糟填平。建水陶兼具實用性與觀賞性,有壺、杯、盆、碗、碟、缸、汽鍋、煙斗、文房四寶等產品。其質地細潤,色澤亮麗,獨具一格,有“體如鐵、音如罄、明如水、亮如錦”的美譽。

建水青花瓷器燒制技藝

建水青花瓷器燒制技藝主要有制泥、拉坯成型、配置青花色料與釉料、青花繪畫裝飾、施釉、燒制6個工序,是以鈷作為發色元素的一次性燒成白底藍花或藍底白花釉下彩陶瓷器。建水青花瓷器繪畫內容豐富,涵蓋了花草植物紋、魚鳥動物紋、人物故事紋、幾何紋、吉祥文字紋等各大類型的繪畫題材,筆法生動,畫法多樣,有獨特的藝術審美價值。

本屆非遺博覽會堅持展示非遺系統性保護成果,回顧20年來中國非遺保護歷程,全面貫徹新發展理念,推動了非遺不斷融入生產生活,讓更多的群眾共享非遺保護利用的發展成果,增強了人民群眾在非保護中的參與感、獲得感,激發了人民群眾的認同感和自豪感,用非遺為中華民族培根鑄魂,凝結和綿延中華民族精神。

云南省參展的12個非遺代表性項目具有深厚的藝術魅力,濃郁的人文氣息,展品工藝精湛,紋樣華美,特色鮮明,展現了云南非遺系統性保護成果,深受市民和游客喜愛,在5天的展覽中,共計銷售22.82萬元,凝心聚力講好了本屆博覽會中國非遺故事的“云南篇章”。

云南省參展人員

撰稿:黃琛

圖片:肖依群 楊劍龍

編輯:王海

審核:肖依群

終審:王靜

微信掃一掃

微信掃一掃