大理白族自治州巍山彝族回族自治縣彝族打歌是流行于臘羅、迷撒和格尼3個彝族支系中的歌舞形式,融歌、舞、樂、美術(shù)(服飾)、民間文學(xué)(唱詞)為一體,廣泛分布于該縣各彝族鄉(xiāng)村。近2萬個家庭、10多萬彝族群眾人人會打歌,400多個自然村都有打歌場,有的一個村就有幾個打歌隊。

巍山彝族打歌又叫“踏歌”,歷史悠久,有各種歷史傳說,與彝族生產(chǎn)生活密不可分。《蒙化志稿》有關(guān)于踏歌的記載,巍山巍寶山文昌宮內(nèi)清乾隆年間的《松下打歌圖》再現(xiàn)了古老的巍山彝族打歌場面。打歌要唱山歌,有喜事調(diào)、節(jié)日調(diào)、憂事調(diào)、廟會調(diào)等,分別有四句式、六句式、八句式、十句式、十二句式和少量奇數(shù)式,其中又有五言、六言、七言和長短句等形式,多用比興手法,語言樸實生動,比喻形象貼切。

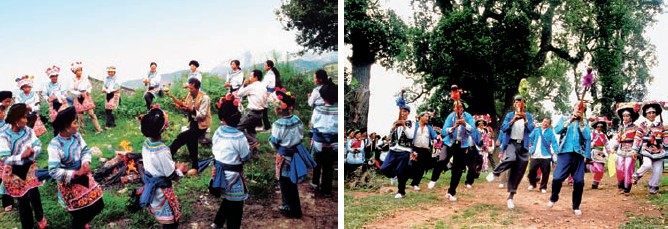

“蘆笙一響腳桿就癢,笛子一吹山歌就飛”,彝族打歌不分晝夜,晚上打歌還要在打歌場中心燃起篝火,人群圍成一圈或數(shù)圈,圈內(nèi)吹蘆笙者為“歌頭”,數(shù)人吹笛子,一二人舞刀,有的地區(qū)還彈三弦。打歌風(fēng)格各地不同,馬鞍山地區(qū)打歌風(fēng)格熱烈粗獷奔放,以舞為主,十六步平擺、三翻三轉(zhuǎn)、勾腳等動作別有特色;五印地區(qū)打歌風(fēng)格抒情優(yōu)美,歌舞俱佳;東山打歌男女動作對比強烈,雙刀對舞雄健威武,對唱內(nèi)容是傳統(tǒng)長詩《阿庫遮》(打歌調(diào));青華鄉(xiāng)的南山弦子歌別具一格,均用漢語演唱彝族山歌;巍寶山和廟街鄉(xiāng)則融合了馬鞍山和五印的特點,又不失自己的獨特風(fēng)格。打歌的樂器主要有蘆笙和笛子,有的地方還有三弦和月琴作為陪襯樂器,各地樂器制式也不盡相同。打歌時還舞春秋刀、棍棒等。彝族打歌所穿戴的服飾色彩豐富,款式別致,刺繡精美,各地服飾各有特色。

巍山彝族打歌早在20世紀(jì)50年代就參加過全國少數(shù)民族文藝匯演,其后便在國內(nèi)外廣泛表演,以傳統(tǒng)打歌形式創(chuàng)作的文藝節(jié)目多次獲獎,相關(guān)文字資料和多媒體資料品種豐富,民間打歌熱潮與日俱增,全縣4鎮(zhèn)7鄉(xiāng)有近百支打歌隊伍活躍在民間,有深厚的群眾基礎(chǔ),是云南省影響較大的一種民族歌舞形式。彝族打歌目前已經(jīng)列入《巍山彝族回族自治縣歷史文化名城保護管理條例》,將作為當(dāng)?shù)孛褡逦幕糜蔚囊粋€支柱品牌加以保護。

微信掃一掃

微信掃一掃