石屏彝族海菜腔是海內(nèi)外知名的云南特有的民歌品種,流傳于紅河哈尼族彝族自治州石屏縣的彝族村落。

海菜腔又稱大攀槳、倒扳槳,俗稱石屏腔,與其他3種變體曲調(diào)沙悠腔、四腔、五山腔并稱為“四大腔”,彝族均自稱曲子。海菜腔歷史悠久,清代地方志中,有關(guān)于海菜腔歌唱的記載和詩(shī)文描述。民間至今流傳著一些與海菜腔有關(guān)的傳說、故事和習(xí)俗,如傳統(tǒng)的異龍湖“二月初十賽歌會(huì)”上,要“跳弦”(煙盒舞)和進(jìn)行“唱曲子”(海菜腔)比賽等。

海菜腔通常由一至二人領(lǐng)唱,眾人(三人以上)幫腔,一般是男女對(duì)唱。其演唱形式包含了領(lǐng)唱、對(duì)唱、合唱、說唱等。曲調(diào)通常由拘腔、空腔、正七腔、挜腔及白話腔等部分組成,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,篇幅宏大,唱詞工整,內(nèi)容豐富,可謂是歌中有歌,曲中有曲,有“民歌中的套曲”之說。民間歌手演唱一套完整的海菜腔,少則40多分鐘,多則需一個(gè)小時(shí)以上才能完成。海菜腔的唱詞大體可分為“正詞”、“襯詞”兩大類。其中,“正詞”只有固定的28個(gè)字,格式相當(dāng)于一首七絕詩(shī)。而“襯詞”多為演唱者即興編創(chuàng),內(nèi)容涉及廣泛。海菜腔音域跨度極大,一個(gè)老練的民間歌手在演唱海菜腔時(shí),會(huì)巧妙地交替運(yùn)用真假嗓,音色尖亮,優(yōu)美自然。由于歷史上彝漢文化的交融,現(xiàn)在民間演唱海菜腔基本上以漢語為主。

20世紀(jì)50年代,海菜腔經(jīng)著名彝族歌手白秀貞等人的演唱蜚聲中外;2004年1月,彝族民間歌手李懷秀、施萬恒參加中央電視臺(tái)舉辦的“西部民歌電視大賽”演唱海菜腔獲對(duì)唱組金獎(jiǎng);民間歌手李懷秀、李懷福姐弟2005年8月參加文化部在山西舉辦的“第二屆中國(guó)南北民歌擂臺(tái)賽”,獲“中國(guó)民歌王”稱號(hào);2006年7月參加全國(guó)青年歌手大獎(jiǎng)賽,獲原生態(tài)唱法第一名。

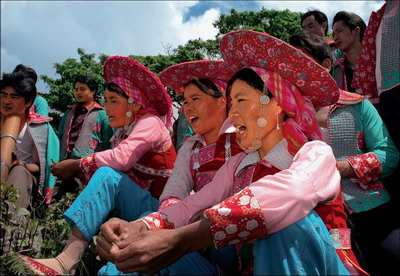

石屏縣牛街鄉(xiāng)大冷山上的對(duì)唱場(chǎng)景

微信掃一掃

微信掃一掃