章哈,又譯作贊哈,意為會唱的人,既是歌手稱謂,也指傣族歌手演唱傳統曲調的藝術表演形式。主要流傳于西雙版納傣族自治州及思茅市的江城、孟連、景谷等縣傣族和部分布朗族村寨。

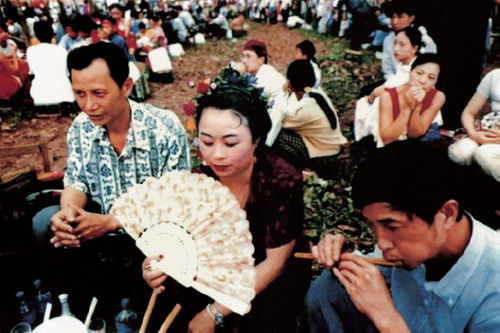

章哈是傣族民間最喜聞樂見的傳統藝術形式,在傣族社會生活中有著不可替代的作用。其歌唱范圍非常廣泛,每逢傣歷新年、關門節、開門節、祭寨神、賧佛、賀新房、婚嫁、孩子滿月等多種場合,都要請章哈演唱。演唱時,章哈雙腿盤坐,手持扇子遮臉,等伴奏的傣族單簧吹管樂器“篳”吹響前奏后,就亮開嗓子唱起來。無表演動作,完全靠歌聲感染聽眾或擊敗賽歌對手。主要有獨唱、對唱和賽唱三種演唱形式。根據伴奏樂器不同又可分為兩種形式:一種以傣族拉弦樂器“玎”伴奏,演唱內容多為山歌、情歌,多表達小伙子對姑娘傾訴衷腸之情,稱作“哈賽定”;另一種以“篳”伴奏,稱作“哈塞篳”,既有即興演唱,也有程式化的祝福歌、祈禱歌,還有固定本子的敘事長歌等,多在喜慶場合演唱。章哈有別于一般民歌,敘事性較強并具有抒情特征,其唱腔稱為“章哈調”,曲調由五聲音階組成,每句唱詞可長可短,可多可少,有多種押韻方式,平仄格律無嚴格要求,但注意聲調、語調與旋律升降走向大體一致,除末尾一個音節或襯詞可以拖長外,一般都與說話時的音長相近。章哈曲調與唱詞語調高低聯系密切,朗誦性與歌唱性有機結合,常用滑音、顫音、倚音等裝飾,柔美抒情。

章哈曲目眾多,保存了諸多傣族最古老的傳統歌謠、神話、傳說等,并創造性地發展了傣族詩歌藝術,豐富了傣族群眾的精神文化生活。章哈在傣族社會生活中起著兒童啟蒙教育、倡導社會倫理道德、宣傳生產知識等寓教于樂的重要作用,傣家人歷來視章哈歌手為最有知識的人,將他們比作“生活中不可缺少的鹽巴”和“芳香四溢的鮮花”。章哈興盛時期,曾產生了大批享譽全國的著名歌手。隨著老一輩歌手年高、故去及外來各種藝術、娛樂形式的沖擊,傣族民間聽章哈的風俗已遠不及以往,知名章哈歌手日漸稀少,一些長篇歌唱內容也逐漸失傳。

微信掃一掃

微信掃一掃