傣族潑水節(jié),又名浴佛節(jié),傣語稱為“桑勘比邁”,意即傣歷新年,流傳于西雙版納傣族自治州的傣族村落,是傣族最隆重的傳統(tǒng)節(jié)日之一,至今已有1000多年歷史。

潑水節(jié)有很多民間故事,較普遍的來歷傳說是為了紀念七位心地善良的仙女,她們用自己的頭發(fā)做成弓將父親——兇神捧瑪點搭拉乍殺死。兇神頭顱落地時在人間燃起大火,為免除人類的災難,七位姑娘輪流抱著頭顱直到它腐爛,在輪換之時潑水去污臭。傣家為紀念她們的壯舉,便在新年來臨之際潑水相慶,表示祝福。賽龍舟、放高升、放火飛燈等亦有相應的傳說故事。

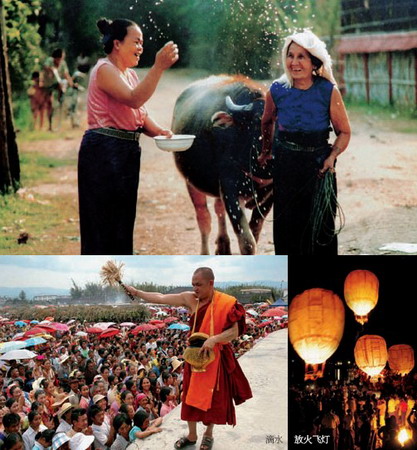

潑水節(jié)第一天,傣語稱作“宛墨”,類似農歷的除夕,家家大掃除,置辦年貨,準備送舊迎新。第二天叫“宛惱”,意即空日,民間稱為惡神頭顱腐爛之日,主要活動是潑水。第三天叫“宛帕雅宛瑪”,意為“日子之王來臨的一天”,要舉行堆沙、浴佛、滴福水、放高升、拜年、潑水等活動,主要以拜年和潑水狂歡為主。堆沙、浴佛、放水燈、賧佛是重要的佛事活動。

趕擺是潑水節(jié)的主要項目之一。趕擺場一般設在江河岸邊平闊之處或田壩中央,場邊置高升架,有專門用來燃火花和放火飛燈的場地。身著節(jié)日盛裝的各民族群眾從四面八方匯聚于此,人山人海,鑼鼓喧天。人們聽章哈演唱,觀賞民間藝人表演的孔雀舞、象腳鼓舞、蝴蝶舞、白象舞、馬鹿舞和刀舞、拳舞等,和著鼓點節(jié)奏同跳“依拉咴”舞。江上賽龍舟,空中放高升。青年男女聚在一起丟包,傳遞情誼。夜晚,人們繼續(xù)歌舞狂歡,放高升、放火花和火飛燈,熱鬧非凡。

潑水節(jié)從前只在信奉南傳上座部佛教的傣族和布朗族村寨舉行,1961年因周恩來總理在西雙版納會晤緬甸總理并與各族群眾潑水同樂和近年旅游業(yè)的發(fā)展興旺,潑水節(jié)的知名度日漸高漲。1987年,經西雙版納傣族自治州人大常委會批準,每年公歷4月13~15日被定為潑水節(jié)法定節(jié)期,正式寫入自治州條例,2005年修訂為全州共同節(jié)日。如今,潑水節(jié)在保持傳統(tǒng)習俗的基礎上,增加了歌舞娛樂活動、物資交流、民族文化大游演等內容,成為全面展現(xiàn)傣族水文化、歌舞藝術、服飾文化和宗教信仰等傳統(tǒng)文化的大型集會,影響范圍越來越大,成為西雙版納各民族共同歡慶的節(jié)日。

微信掃一掃

微信掃一掃