東巴舞是納西族舞蹈,主要流傳在麗江市古城區和玉龍納西族自治縣,有近100種套路。《東巴舞譜》是用納西象形文字系統、詳盡記錄和描述東巴舞蹈動作的一種典籍,迄今共發現6冊,共記錄了52種東巴舞的跳法及相關文化信息。

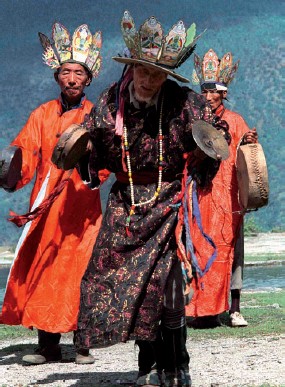

有舞譜記錄的東巴舞有以下4種類型:大神舞,如《薩依威登舞》、《恒底窩盤舞》等;戰神舞,如《優麻舞》、《郎究敬究舞》等;禽獸舞,模擬各種動物的動作和神態,如《金色神蛙舞》、《大鵬神鳥舞》等;法器舞,如《燈舞》、《花舞》、《降魔杵舞》等。在由一些舞段連綴起來的組舞中,貫穿著較完整的神話故事情節。東巴舞表演時與打擊樂相配合,表演者少則一兩名,多則三四十名。不同場合表演不同的舞蹈,所著服飾和使用的道具也變化多彩。

東巴舞起源于納西族古老的祭祀舞蹈,以直接模擬或間接表現的手法,大量反映了自然界的客觀事物及人與人之間的社會關系。有故事情節的舞段連綴表演,已具有舞劇的雛形。東巴舞承襲了拙樸的原始藝術傳統,但已脫離原始樂舞的粗樸隨意性,保持著淳厚、雍容、典雅的古代舞蹈特色;舞蹈的名稱和文化內涵,又有明顯與藏族苯教文化交融的痕跡,因而形成獨特的藝術風格。

微信掃一掃

微信掃一掃