傈僳族舞蹈“刮克”又稱“打轉舞”,可意譯為“歡樂跳”。分支較多,流傳于怒江大峽谷福貢縣、瀘水縣的傈僳族村寨,是傈僳族傳統的娛樂性集體舞蹈。瀘水縣的“刮克”舞多以“生產舞”為基調,表現形式與福貢縣“刮克”舞大同小異。

“刮克”可分“其本刮克”和“無伴奏踢踏刮克”兩種。“其本刮克”是以類似琵琶的樂器“其奔”為伴奏的舞蹈;“無伴奏踢踏刮克”是以跺、擦舞步踏地為節的舞蹈。“刮克”舞約有70多個套路,有一步跺、扭擺跳、撒蕎舞、趕熊舞、圍獵舞、刀舞、盔甲舞、砍火山舞、種谷舞、栽秧舞、破板子舞、背水舞、吸煙舞、搖籃舞、野雞找食舞、豹子甩尾舞、麥葉長舞、射箭舞等,內容十分豐富,生產生活、自然生物無所不包。其中,《米依刮走》意為“跳勞動生產舞”,再現了傈僳族刀耕火種的勞動生活全過程,找土地、砍火山、挖地、種谷、薅草、扳包谷、背包谷、豐收等一系列過程都以舞蹈形式進行藝術表現。《猴子豁拳舞》傈僳族語稱“箭米要吾”,是表現山地莊稼成熟后,猴子偷包谷的情景,由猴子豁拳(定輸贏)、拍手、扳包谷、梳頭、找虱子、洗臉、喜翻身等多種舞蹈動作組成。《破板子舞》傈僳語稱“塞角扒果皮哦”,意為“有力氣的人破板子”,也是一套完整的舞蹈,表現選樹、伐木、剖圓木、劈砍成塊的全過程。這些套路比較完整,可作為一個獨立的節目進行表演。

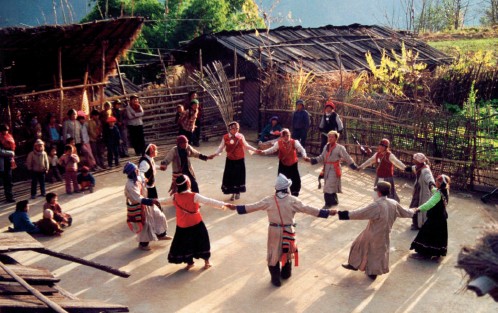

“刮克”舞的起源年代不詳,民間傳說是在播種季節為趕跑、踩死耗子精而跳的。地點多在廣場和屋內火塘邊。“刮克”由一人或數人站在中間,眾人圍圈而舞;“無伴奏刮克”是以踏地為節,男女老幼圍成一大圈舞跳,動作豪放,情緒高昂,跳至高潮,一起歡呼“哇溜瑪”、“霞溜瑪”(意為跳得多和諧、多歡暢),表現出傈僳人的團結、豪邁的民族精神。

微信掃一掃

微信掃一掃