彝劇主要流傳于楚雄彝族自治州境內的彝族聚居地區和云南省內部分彝族自治縣。

彝族最早的戲劇演出活動始于1947年,原楚雄州大姚縣直苴鄉(現屬永仁縣)小學教師用彝族歌舞編演過節目,但未普及。新中國建立后,一批革命歌曲和文藝節目傳入彝族地區,一些有文化的彝族青年受其影響,運用本民族中流行的民歌小調和“跳歌”形式編演文藝節目。1957年,大姚縣曇華鄉麻桿房俱樂部民辦教師楊森采用端公“跳神”的某些動作與神態,以《梅葛調》、《過山調》、《放羊調》為唱腔,結合彝族民間歌舞,模仿漢族花燈形式編演了《誰是醫生》、《牧羊在林中》、《狼來了》、《半夜羊叫》等劇目。1958年,大姚縣曇華鄉業余彝劇團參加文化部在大理召開的“西南區民族文化工作會議”時演出了《半夜羊叫》,受到贊揚與肯定,并正式定名為彝劇。大姚縣曇華鄉也就成為彝劇的發源地。

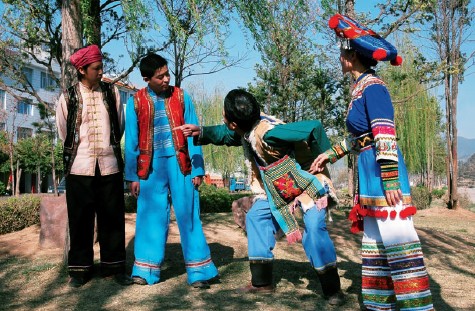

彝劇音樂由彝族流行的山歌小調、舞曲和器樂曲結合形成唱腔,稱為“山歌體”,尚未形成固定的板腔和聯曲體。主要曲調有《梅葛調》、《過山調》、《放羊調》、《大松平調》、《曼嫫若調》等,樂曲有《蘆笙曲》、《嗩吶曲》、《月琴曲》等。彝族“跳歌”用的笛子、三弦(或月琴)、蘆笙也是彝劇的主要伴奏樂器,俗稱“三大件”。目前,彝劇表演還未形成一套完整的程式,也沒有嚴格的行當分工,最初是以模擬某些生活動作和動物特征的簡單表演,后又從畢摩(彝族祭司)祭祀和唱《梅葛》的動作、聲調、表情中吸收一些表演技巧,再從“打跳”中提取某些身段、步伐,變成節奏性和舞蹈性較強的表演技巧,發展為以歌、舞、樂、劇結合的表現形式,散發著濃郁的民族生活氣息和鮮明的民族特點。

彝劇已創作演出近百個劇目,多屬反映現實生活的現代戲。主要代表劇目有《半夜羊叫》、《曼嫫與瑪若》、《歌場兩家親》、《查德恩達》、《銀鎖》、《掌火人》等。

微信掃一掃

微信掃一掃