同樂村傈僳族傳統(tǒng)文化保護區(qū)位于迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣葉枝鎮(zhèn)同樂村,共106戶,563人。人均年收入840元(2003年)。地處瀾滄江東岸海拔2700米的山區(qū),是“三江并流”的核心腹地,后山屬白茫雪山自然保護區(qū),有原始森林、杜鵑花海及滇金絲猴,生態(tài)環(huán)境較好。

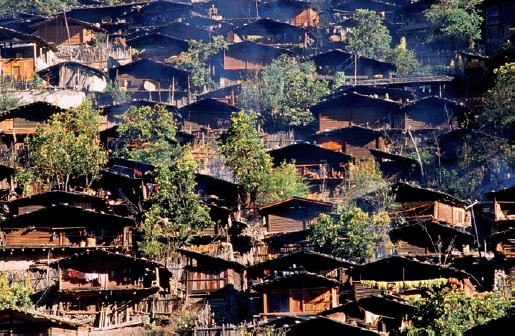

葉枝一帶是傈僳族先民長期活動的中心區(qū),同樂村是傈僳族聚居的古老村寨。民居為井干式木楞房,依山而建,層層疊疊。春秋收種季節(jié)下到河谷住“莊房”;上高山采集、打獵則住“火房”。農耕與采集并重,飼養(yǎng)野雞,制漆油、核桃油,善織麻布、麥編、刺繡。傈僳族音節(jié)文字創(chuàng)始人汪忍波曾在此授徒百人。村尾有葉枝王氏土司的避暑山莊。

同樂村傈僳族崇奉神靈、鬼怪。神靈有天神、山神、火神、龍神、家神5種,天神統(tǒng)轄四神,管理天地間萬事萬物;四神分別管理山林及動植物、水、火和各家各戶命運等。鬼怪大致可分為兩類,一類是人死后的靈魂,另一類是萬物的精靈,如路鬼、水鬼、樹鬼、干瘦鬼、吃鬼等。巫師分為東巴、尼扒兩類,負責主持每年的祀神、禳鬼、占卜等活動。

有傳統(tǒng)的成年禮儀,不論男女年滿13歲時要請舅父、舅母或同族成年人幫穿褲子或裙子,舉行莊嚴的穿褲(裙)成人儀式,把13歲作為新生命的開始。

同樂傈僳族能歌善舞,“會說話就會唱歌,會走路就會跳舞”。同樂是“阿尺木刮”歌舞的發(fā)源地,表演時無樂器伴奏,參舞者分男女兩隊,各隊一名領唱者,其余合唱,有舞圓環(huán)、進退舞步、跳山羊等10多種跳法。唱詞內容豐富,從天上唱到地下,從大自然唱到人類社會,對傈僳族文化傳承起到極重要的作用。“阿尺木刮”歌舞已享譽全國,18個舞段的“瓦器器”舞在傈僳人家大小喜事、各種節(jié)慶活動上都不可缺少。

民歌有3類:祭天古歌,包括神話傳說及先民在惡劣的自然環(huán)境中艱苦奮斗、祈神賜福等內容,句式多為五音節(jié),吟唱時音調平緩;“木刮”,即踏歌起舞的歌曲,歌詞抒懷敘事,唱天地萬物、歷史典故、神話傳說、道德規(guī)范等,可連續(xù)唱幾天;喪歌,在祭奠亡靈時由巫師或長者唱。

傳統(tǒng)服飾全部為手工制作。男子上穿大襟白短褂,外罩前襟開口的黑白條紋長衫,系羊毛帶或麻布彩帶,下著藍布大襠褲,左挎麻布包“臘裱”和刀,右背弩弓箭包,頭戴“帕子”或氈帽。女子頭戴三角帽“咼享”,包黑布頭帕,以小貝殼、銀圓片、小鈴鐺、草編裝飾;上穿細白麻布大襟長衫,外罩紫紅或黑色坎肩,下著百褶裙和刺繡圍腰。男女大多打綁腿,穿草鞋。

傳世故事與神話傳說有《洪荒與人神》、《阿弓瑪的故事》、《月亮上的木瓜樹》、《尋水故事》等10余篇。

同樂村傈僳族保存著獨特的天文歷法,有一定學術研究價值。民族體育活動有射弩、斗牛、斗雞等。

微信掃一掃

微信掃一掃