彝族史詩《阿魯舉熱》流傳于金沙江畔的元謀縣小涼山彝族(諾蘇)地區,是云南彝族迄今發現的唯一一部英雄史詩。

阿魯舉熱是一個在彝族人民群眾中廣泛傳揚的英雄祖先形象。史詩講述了阿魯舉熱一生中的重要經歷。阿魯舉熱是史詩主人公的彝語名字譯音,他是鷹和人交感而生的后代。史詩開頭講述了阿魯舉熱的出生經過,老鷹將他撫養成人后,他前去尋找自己的母親。在途中,他戰勝了部落頭人日姆,射落了天上的六個太陽和五個月亮,制服毒蛇猛獸,為世間除掉了禍害,讓大家過上了太平安康的日子。盡管史詩最后以悲劇告終,但阿魯舉熱仍然是一個具有時代精神的英雄形象。史詩塑造了各種生動的人物形象,他們分別代表不同的社會階層,各有不同的鮮明性格,反映了彝族先民在原始母系社會向奴隸社會過渡時期的社會生活,歌頌了民族、部落以及部落和民族形成過程中英雄的祖先。史詩繼承了原始神話的浪漫主義因素,以廣闊的社會生活為背景,以彝族歷史上的重大事件、重要人物及其演變而成的傳說為基礎,反映出當時彝族先民對英雄祖先的贊禮已代替或超過了對自然神的頂禮膜拜。它使彝族文學從古老的創世史詩中脫胎出來,進入了英雄史詩的行列,完成了從造神到造人的歷史轉折。《阿魯舉熱》是彝族文學中最具有代表性的文學作品之一,不僅對研究彝族歷史文化有重要價值,而且也有一定的文學藝術價值。

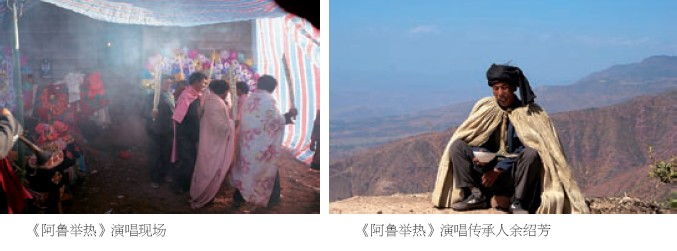

元謀縣小涼山的彝族諾蘇人在老人的葬禮上都要請畢摩來圍著死者唱述史詩《阿魯舉熱》,唱述時,畢摩手持大刀,邊喝酒邊跳舞,充滿威武壯烈的氣氛。1979年,經文藝工作者整理發掘,《阿魯舉熱》于1981年正式發表。《阿魯舉熱》通過畢摩或民間歌手的演唱得以代代相傳,主要傳承方式有家傳、拜師和自學。現在,小涼山能完整演唱《阿魯舉熱》的民間歌手不多,各地唱述的《阿魯舉熱》風格迥異,變化較大。

微信掃一掃

微信掃一掃