奔子欄村位于迪慶藏族自治州德欽縣南部金沙江西岸的奔子欄鎮,海拔2108米。全村258戶,1816人。人均耕地面積0.84畝,人均年收入870元(2003年)。

奔子欄歷史古老。唐宋時期,奔子欄為西南入吐蕃古道,是由滇入藏“茶馬古道”的咽喉之地。清康熙五十八年(1719)開始,清軍入藏,隨著軍、工、匠人、找礦的漢人遷入,與藏族通婚,繁衍子孫,至今在奔子欄已傳若干代。奔子欄在藏語中叫“公仔拉”,意為“美麗的沙壩”,后音譯為“奔子欄”沿用至今。

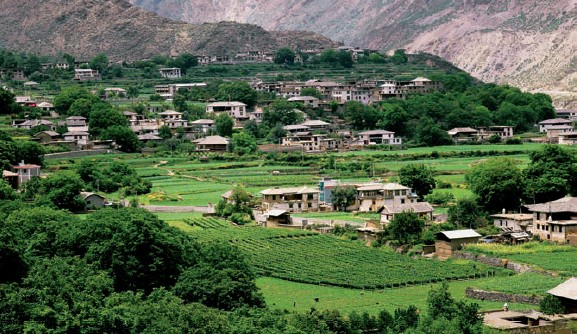

奔子欄村既有山地河谷,又有高寒山區,土壤肥沃,糧食產量高,自然生態環境保護良好,村中有古樹名木。村莊依山傍水,金沙江由北向南貫穿全境,附近有神山“日尼巴烏”、“布雍學布”,水邊寺、村子和周圍有白塔和白塔轉經殿,傳統宗教文化色彩濃郁。村寨聚落格局基本保持傳統風貌,民居建筑保存完好,碉樓式木結構建筑占99%以上。繪制于清代的奔子欄佛塔殿壁畫為第六批云南省級文物保護單位,壁畫共3組,總面積270多平方米,技藝精湛,保存完好。奔子欄地處滇藏要道,國道214線穿村而過,交通極為便利。

奔子欄有5個自然村,每個村都有社團組織“古瓦”,每年的佛事、祭祀、朝拜山神等活動都由“古瓦”負責操辦,人人信仰藏傳佛教,佛教、苯教滲入社會生活的方方面面。習俗完整,如建房習俗包括擇地、選材、建房、進房、齋戒誦經等過程,有一整套祭祀禮儀。每年新年由“倉巴”(主持祭祀者)組織村社進行各種祭祀山神、地神、社神和朝拜神山等活動。婚喪和節慶習俗嚴格遵循傳統方式。喪葬有土葬、水葬、火葬、塔葬、天葬等多種形式。

該村是1999年迪慶藏族自治州政府命名的“傳統藝術特色之鄉”,傳統民間歌舞種類多,流傳廣泛。民歌有山歌、勞動歌、風俗歌、兒歌、情歌、猜調等。音樂旋律歡快流暢、節奏鮮明,曲調大都高亢嘹亮。舞蹈有鍋莊舞、弦子舞、情舞和宗教舞蹈等,多為演唱與舞蹈相結合。奔子欄鍋莊舞非常盛行,舞蹈動作幅度較大,舞者下身墜地,上身飄逸,動作變化多樣,穩健豪放,剛柔兼備,表演自如瀟灑,包容了藏區鍋莊的各種特色,有極高知名度。情舞是一種男女青年談情說愛相聚時的歌舞,男女隨音樂唱腔排成兩排面對面起舞,雙手舞動長袖,節奏歡快,剛勁有力。

傳統體育娛樂活動包括牛拉力“格吾”、擲石餅“落叫”、斗牛、摔跤、爬山、抱大石比賽;踢毽子、雙人模擬斗羊斗牛、老鷹抓小雞、模擬鉆山洞、翻煎餅等。

重大節日有春節、陰歷七月十五轉神山節、陰歷八月燃燈節、藏歷十月二十五日格魯派祖師宗喀巴圓寂的祭日等。春節在藏語中稱“洛色”,意為新年,節期為每年農歷正月初一至正月二十五,朝拜神山,祈求平安吉祥,人丁興旺,五谷豐登;進行苯教祭祀活動,感恩佛祖、山神賜給人間吉祥幸福、平安快樂。節慶中以春節最有特色,體現出濃郁的民族性和地域性。

奔子欄藏族婦女服飾色彩鮮艷協調,典雅端莊,一般穿藏族傳統服裝,佩戴鑲有珊瑚、瑪瑙、綠松石、海貝化石等的金銀飾物。男子亦穿傳統服裝,服裝上不鑲動物毛皮,不佩腰刀,充分體現了奔子欄人保護生態、關愛自然的美德。

民間文學在藏族傳統文化中占有重要地位,奔子欄現存的神話故事、歌謠、諺語等多為口頭流傳。民間藏醫藥普及,藏式壁畫技藝高超。有完整的釀制藏族青稞酒技藝,木碗、糌粑盒、酥油盒、木杯、木碟、木盤、藏式折疊桌等木器制作工藝精美,遠近聞名。傳統手工業中,手工紡織較有特色,包括搓羊毛線,織氆氌、牦牛毛毯、羊絨毯和藏式腰帶。根據雪域特殊環境推算四時節令的藏歷,至今仍沿用。

微信掃一掃

微信掃一掃