在第九個“文化遺產日”到來之際,圍繞“讓文化遺產活起來 非遺保護與城鎮化同行”的主題,云南以別開生面、豐富多彩的7大系列活動,向廣大市民展示了文化遺產的獨特魅力,詮釋了文化遺產是我們共同的精神家園的理念,向社會發出“非遺傳承,人人參與;弘揚傳統,你我同行”的號召。

從6月14日起,云南省文化廳、昆明市多部門精心組織,在昆明市翠湖公園蓮花禪院、云南美術館、昆明市文化館展覽廳、春城劇院、官渡古鎮等多地,分別舉辦了云南民族民間歌舞樂和傳統地方戲曲展演、云南非物質文化遺產傳統技藝展、云南非物質文化遺產美術作品展覽、昆明市非物質文化遺產保護成果展、昆明滇劇藝術周、文物評估鑒定咨詢、法律咨詢宣傳服務等7大活動,讓市民、游客更好地體驗民族傳統文化的獨特魅力,感受非物質文化遺產的深邃內涵。

云南省文化廳廳長黃峻接受記者采訪(阮坤瑾攝)

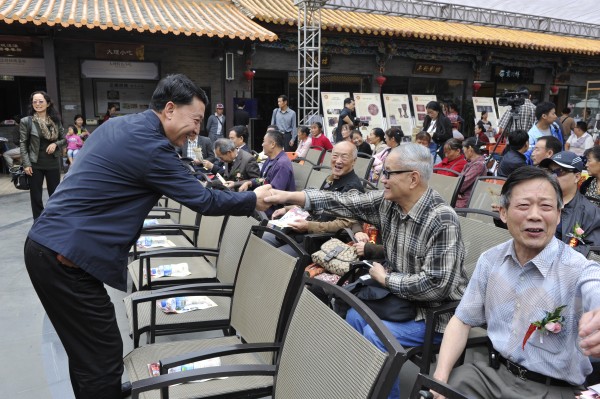

云南省文化廳副廳長熊正益與專家們握手(阮坤瑾攝)

云南省非物質文化遺產保護中心主任尹家玉主持演出活動 (阮坤瑾攝)

在翠湖公園蓮花禪院,24個國家級、省級非物質文化遺產項目及部分傳承人,現場展示了金屬鍛制、雕刻塑作、織錦刺繡、陶瓷燒制、剪刻竹編、傳統醫藥和制茶技藝,平常只能見到成品的很多云南特色產品:精巧的銀銅錫器、傣族織錦、象腳鼓、永昌圍棋子、建水紫陶、皮影、中藥撥云錠、普洱茶、滇紅茶……在傳承人熟練的操作下,完美呈現于大眾眼前,引來圍觀者陣陣驚嘆。云南大學附屬中學的李心月同學,隨媽媽一同來參觀,一邊看一邊驚訝地問:“我們家里掛的傣族織錦是這樣制作出來的啊?!你給我的保山永子,竟然是用南紅瑪瑙、翡翠、琥珀做成的?!”最后感嘆地說:“這些傳承人的手真靈巧,云南的寶貝真多。”

云南著名中藥撥云錠是成功將非物質文化遺產與現代生產結合,回饋社會,造福人民的一個范例。撥云錠取材于云南地道中藥材,配方精巧,制作工藝獨特考究,療效顯著,是國內和東南亞有較大影響的傳統藥物制劑,沉淀著深厚的中醫藥、民族醫藥文化底蘊。迄今為止,仍是目前唯一的中藥眼科錠劑制品,具有重要的科學研究價值。老撥云堂第10代繼承人、老撥云堂終身名譽董事長沈永鋼對記者說,他家從清代祖傳下來的傳統醫藥撥云錠,至今已經傳到11代他的兒子沈耀手里,家里的制藥作坊現在仍保留完好,撥云錠的秘傳配方和秘制工藝是老祖宗留下來的文化遺產,歷經300年歷史演變,不但要保護傳承好,還要讓它發揚光大。

這邊正看得津津有味,那邊已是笑聲陣陣,民族民間歌舞樂表演開始了,樹葉獨奏、花燈演唱、小悶笛演奏等10個節目涵蓋了云南多個民族民間歌舞藝術,老頭老太看得樂個不停。

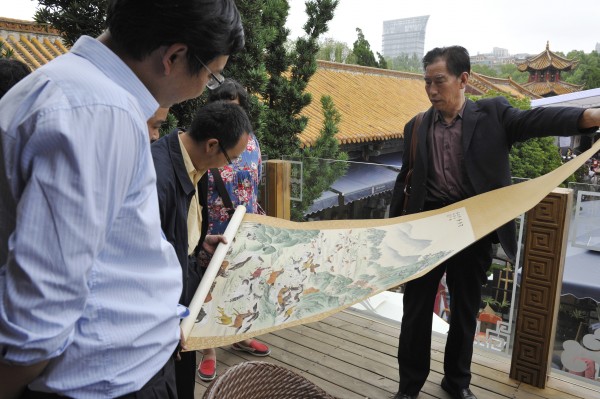

市民老梁無暇顧及院里的熱鬧,他抱著花瓶從幾百里外的昭通市專程趕到昆明,就是想知道自己收藏了多年的寶貝是真是假,有沒有價值?禪院的二樓,云南省文物鑒定專家委員會的幾位資深專家正在為市民免費鑒定文物,講解文物知識。不一會兒,老梁的臉上已經笑開了花,專家告訴他,花瓶是清代豇豆紅觀音尊,價值幾萬元人民幣。而另一位市民則一臉沮喪,他的三件瓷器經專家鑒定都是假的。一個上午,專家就為市民們鑒定了書畫、瓷器、錢幣、懷表等30余件物品。

拉祜族竹編技藝(阮坤瑾攝)

象腳鼓制作技藝(阮坤瑾攝)

配合默契的傳承人(馬秀娟攝)

傳承人互相借鑒學習 (馬秀娟攝)

吸引了電視臺,也吸引了老外(馬秀娟攝)

傳承從娃娃開始(馬秀娟攝)

文物鑒定(阮坤瑾攝)

“文化遺產日”期間,昆明滇劇藝術團正式成立,這個以昆明市滇劇傳承基地“官渡古鎮?古渡梨園”、呈貢區斗南戲劇愛好者協會、官渡區牛街莊滇劇博物館、牛街莊滇劇演出團、宜良縣美英滇劇隊為主體的社會民間團體,將以“傳承滇劇,弘揚傳統文化”為已任,承擔起研究整理滇劇資料、復排滇劇經典劇目、培養滇劇人才、進行惠民演出、開展藝術交流等任務。6月13日至17日,該團在春城劇院、官渡古鎮和昆明市翠湖公園蓮花禪院,開展“滇劇藝術周”活動,進行滇劇名家名段表演,折子戲、青少年滇劇匯報演出,滇劇票友大獎賽,展示云南滇劇的獨特魅力。

云南省滇劇院演出滇劇《桂英打雁》(阮坤瑾攝)

演出活動深受老百姓歡迎(馬秀娟攝)

云南是民族文化資源大省,26個世居民族在漫長的歷史發展過程中孕育出的優秀傳統文化,為我國非物質文化遺產增添了奪目光彩。九十年代初期,云南省就開始實施民族傳統文化保護工程,在開展非物質文化遺產區域性整體保護、立法工作和保護實踐方面走在了全國前列。云南省設立“省級民族傳統文化保護區”的做法,為國家級文化生態保護區建設提供了有益經驗; 2000年5月,云南省人大制定了民族文化遺產保護方面第一部地方性法規《云南省民族民間傳統文化保護條例》,2013年6月,又頒布實施了《云南省非物質文化遺產保護條例》。從法規、制度層面,為非物質文化遺產的保護與發展提供了有力保障。目前,四級名錄的保護工作體系基本建立。全省共有國家級非物質文化遺產名錄90項(105個保護單位)、省級非物質文化遺產名錄299項(391個保護單位),國家級非遺名錄代表性傳承人69人,省級非遺名錄代表性傳承人824人。有迪慶、大理兩個國家級文化生態保護實驗區,“傣族剪紙”、“藏族史詩《格薩爾》”兩個項目入選聯合國教科文組織“人類非物質文化遺產代表作名錄”。

近年來,云南采取組織、承辦、參與國內外非物質文化遺產展覽的方式,擴大云南省非物質文化遺產項目的知名度和影響力。先后組織項目和傳承人,赴瑞士日內瓦萬國宮、泰國、墨西哥等國家和地區參加展示、展演活動,并多次在澳門、上海、深圳、杭州、北京、珠海、成都等地,成功舉辦云南非物質文化遺產展覽展示活動。在省內分別舉辦了“中國福保鄉村藝術節——非物質文化遺產展”、“中國(官渡)全國非物質文化遺產聯展”、“記憶云南?非物質文化遺產技藝展”、文化遺產日專題展覽、云南省民族民間歌舞樂展演等大型活動。隨著非物質文化遺產宣傳展示工作的深入開展,保護遺產已成為全社會的共識。

文章:王 涓(云南省文化廳辦公室)

圖片:阮坤瑾 馬秀娟(云南省非物質文化遺產保護中心)

微信掃一掃

微信掃一掃