七月的昆明,陰雨連綿,氣溫一路走低。然而,隨著一場以 “提高非物質文化遺產傳承人群的當代實踐水平和傳承能力,促進非物質文化遺產融入現代生活”為主題、為期一月的“中國非物質文化遺產傳承人群研修培訓計劃”活動的持續開展,“非物質文化遺產傳承和創新”成為一個熱議話題而不斷升溫。

云南作為試點省份之一,通過積極開展“中國傳承人群研修培訓計劃”活動,開闊傳承人視野,提升非遺傳承人群文化素養與工藝水平,搭建起傳統技藝與現代技術、現代設計以及現代生活之間的橋梁,提高非遺傳承人群的當代實踐水平和傳承能力,促進非遺融入現代生活,探討當下非遺傳承與發展的問題。

轉變:從民間到大學

來自13個州(市),涵蓋陶藝、金屬和刺繡三個類別,漢、白、阿昌、壯、傣、苗、彝、藏、哈尼等十個民族的60余位民間藝人進入云南藝術學院開始一個月學習。課堂上,藝人緊張地學習設計學理論知識,積極參加研討;課余時間,完成老師布置的作業;參加云南藝術學院組織的云南民族博物館、云南省博物館的參觀活動……近兩周時間里,圓了大學夢的傳承人,校園生活過得既忙碌又充實。

老師授課

云南的研修培訓試點,主要是普及培訓傳統手工藝項目學徒或從業者。為使此次活動能夠達到預期目的,云南省文化廳與云南藝術學院認真研究,確立了參訓人員標準:云南省傳統手工技藝類(金屬工藝、刺繡工藝、陶藝三個類別)非遺項目普通傳承人群,重點是各類傳承人所帶的學徒或傳統手工技藝項目從業者,以45歲以下的青壯年傳承人和民間藝人為主。此次參加培訓的傳承人或民間藝人,年齡最大的52歲,最小的17歲;有項目代表性傳承人20人,其中省級4人,州(市)級5人,縣(市、區)級11人;學員文化程度整體較高,大學本(專)科10人,中專(含職中)、高中16人、初中24人。

走近這些參加研修培訓的傳承人,個個都是某類傳統手工藝領域的骨干。楊慧英,白族刺繡省級傳承人,出生剪紙刺繡世家,在大理市海東鎮經營著一家繡品加工廠;袁昆林,烏銅走銀制作技藝省級代表性傳承人,2013年作品《秘境古滇賞瓶》獲中國工藝美術精品博覽會金獎;玉章風,出生于西雙版納州景洪市制陶世家,其父是云南省民族民間美術師巖罕滇,目前負責著家里陶廠的生產工作;……

這些在手藝上已經小有成就的他們,進入大學后卻也有自己的小苦惱。“放下手中的手藝和活計,來云藝學習一個月,我們這些人是一步登天了,因此當然是好好學習了。”來自銀銅器加工盛行的大理州鶴慶縣的民間藝人范木昌這樣說,他也時常為老師留的作業犯愁,尤其是寫心得。“讓我畫東西,我不怕,但就怕寫,因為提筆忘字啊。”說到這的時候,他不好意思的笑起來。

參加培訓的民間藝人們,不適應的不僅是學習進度,還有一些藝人出現身體不適。一切都在逐漸地調整和適應中。“不過經過一周的適應期,我開始享受這校園生活”。 范木昌說到。下課之后的教室、晚上宿舍里,經常看見差著輩分的同學互相借用著尺、筆、橡皮擦,在一起認真完成老師布置的課堂作業的情景。而生活上,互相關心,互相調侃、起綽號,原來并不認識的藝人們成為了“兄弟姐妹”。

課外寫生

“這個夏天的‘相約在云藝’,我們苦惱地享受著,可能一輩子都忘不了。”他們如是評價當下的大學生活。

提升:設計與創意

此次研修培訓,目的之一即是幫助非物質文化遺產傳承人群提高文化素養、審美能力、學習能力;通過提高傳統手工藝的設計、制作水平,促進傳統工藝走進現代生活。

設計與創意是云南藝術學院設計學院的專長。陶藝班上,云南藝術學院設計學院的尹超老師問藝人們一個問題“碗是什么”,讓學員們回答。“裝水的,裝吃的,……”,答案層出不窮,氣氛越來越熱烈,卻也讓藝人們感覺難以解釋什么是碗。“容器,一種容器。”最終以這個較為讓人信服的解釋作為答案。老師告訴大家,這個問題是想讓大家發揮想象,不要局限于自己的思維和視野,因為真正的設計與創意需要一種發散的思維。

在陶藝老師的指導下,制陶藝人們發揮想象,打破原有的思維,用泥土設計出器形在傳統的基礎上發生較大改變的作品,有蘑菇、花瓶等,這些作品不再追求形似,而是擁有更獨特的創意。

金屬班學員觀摩3D打印

“你們傳承的是從你們師傅那傳下來的技藝,這就是你們最獨特的地方,也是最應該留住的東西。但你從剛開始學的時候,從器型、材質、圖案等方面,可能都是在重復師傅的東西。但當前,你們是否遇到傳承的非物質文化遺產,面臨難以適應或融入現代生活的尷尬?”

老師話音剛落,制陶藝人們陷入了思考。

類似的情況同時發生在金屬、刺繡班中。“以前從不畫圖,直接刺繡。來到課堂,老師讓我們繡圖,我都有點束手無策。而現代社會中十分流行這些圖案,我想著將以前學的和現代圖案結合,創作出自己的圖案。”今年剛滿40歲,來自玉溪市新平縣的李宏院希望借鑒老師給的指導,創作出自己的圖案,在設計上有所突破。

共識:堅守與發展

通過此次研修活動,作為省級文化行政主管部門云南省文化廳和培訓試點院校云南藝術學院,也在積極探索云南非遺的保護與傳承方式。

通過“中國傳承人群研修培訓計劃”試點培訓,讓參加培訓的傳承人群能學到什么、帶走什么、留下什么。在非物質文化遺產的保護與傳承上,授課老師和民間藝人通過教學互動似乎達成了“變與不變”共識。

在傳統美術、傳統技藝類非物質文化遺產的保護與傳承中,傳承人群應該堅守的是什么?正如日本著名作家鹽野米松在《留住手藝》中文版序中寫的,“原來那些經過人與人之間的磨合與溝通之后制作出來的物品,使用起來是那么的適合自己的身體,還因為它們是經過‘手工’一下下地做出來的,所以它們自身都是有體溫的,這體溫讓使用它的人感覺到溫暖。”因此,應該堅守的不僅僅是祖輩世代相傳下來的手藝,更是一種文化和精神。

正如陶藝班上,指導老師強調,“你們傳承的是從你們師傅那傳下來的技藝,這就是你們最獨特的地方,這也是最應該留住的東西。”

課堂作業:畫自己的手

課堂作業:我畫別人,別人畫我

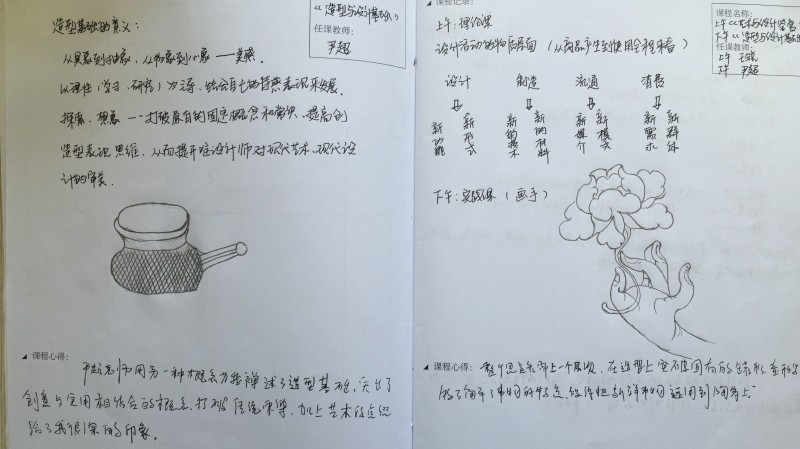

學員筆記

在堅守住手藝的基礎上,怎么才能讓非遺更好地融入現代生活中,則是這次培訓活動的目的。非遺保護側重其非物質的傳承,但更多時候是以物質作為其載體呈現。因此,為了使其與現代生活融合,其物質載體,甚至以非物質呈現的某種技能或技藝,也不可避免會發生變化。如何把握這個“變”的尺度?是一個值得探討的問題。根據《保護非物質文化遺產公約》中對非物質文化遺產的定義:“指被各群體、團體,有時被個人視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。” 其中,“視為其文化遺產”強調的是文化持有者對其文化事項的認同感,能夠得到甚至加強這份認同感就是一個重要的尺度。而這一切需要時間的過濾和歷史的沉淀。

讓非物質文化遺產煥發活力和生機,是與時俱進,是發展。非遺傳承方式要發展,非遺宣傳方式也要發展,最重要的是,非遺傳承人理念更要發展。通過傳承人群研修培訓,使傳承人和民間藝人認識到加強學習、提高文化素養的重要性,在堅守傳統手工技藝精髓的基礎上,拓寬他們的視野,幫助他們設計、創意出更多符合審美、實用的非遺產品,能更好地滿足人們對現代生活的需求,符合人們對非遺產品的需要。同時,傳承和發展中的非遺,才能吸引更多“80”后、“90”后,才會有未來。

非遺的保護與傳承,是一個探索性課題。云南省“中國非遺傳承人群研修培訓計劃”試點培訓僅是一場民間與學院“對話”的開始,培訓結束后從云南藝術學院走出來的“傳承人群”會給非遺保護與傳承工作帶來什么,我們拭目以待。

文章、圖片:楊金杰(云南省非物質文化遺產保護中心)

微信掃一掃

微信掃一掃