傳統鄉村的保護與發展

以中國西南侗族村寨為例

Traditional Rural Village Conservation and Development: Taking the Dong Ethnic Villages in Southwest China as an Example

北京大學考古文博學院

孫華教授

各位女士、各位先生,朋友們,下午好。我的題目是《傳統鄉村的保護與發展》,我們這些年在西南做了很多調查,調查了60個村寨,已經寫了12本調查簡報,其中8本已經在去年12月出版,另外還有一系列調查報告,我們想在這個基礎上開展保護的工作。

我的發言基于以前寫的一篇關于傳統村落保護的文章。現在我們中國很重視傳統村落的保護,一大批從事城市規劃和區域規劃的規劃者,開始投入到鄉村保護規劃的編制之中。但是城市不同于鄉村,如果在不了解鄉村的特點和鄉村保護的問題的情況下,匆忙進行保護規劃的編制,就容易出問題。我們進行傳統鄉村保護規劃的編制,首先要對傳統鄉村有所認識,基于這個認知,我寫了這篇小文章。

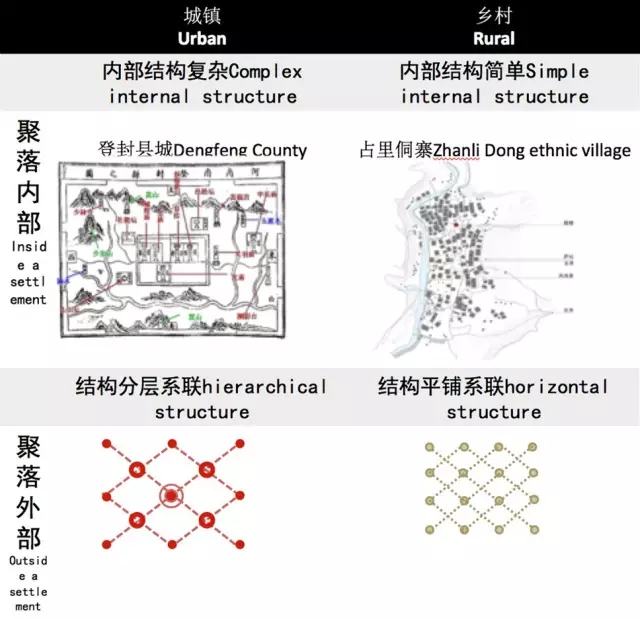

我們要認識傳統鄉村的類型與結構,人類的聚落無論規模多大,都可以劃分為城鎮與鄉村兩類,但是兩者之間有本質的不同,不在于大小,而在于兩者的社會結構、經濟形態和生活方式的不同。鄉村不同于城鎮的最本質特點在于它是傳統農業社會的產物。鄉村賴以存在的基礎就是務農的鄉民和他們耕耘的農田,沒有農業就沒有鄉村。農業背景下的鄉村,從古至今都是以一家一戶的家庭為基礎,以及在此基礎上發展起來的相對簡單的家族組成社會。這種鄉村社會的聚落結構,其內部結構和外部形態都與城鎮不同。而中國傳統城市的公共建筑和公共空間多種多樣,占據了城市的主要部分,這包括了衙署、寺觀祠廟、學校書院、工商行會、居民住宅等。城鎮與城鎮之間、城鎮與鄉村之間有著明確的上下領屬的外部層級關系。在每個鄉村內部,其聚落都是由至少一個公共建筑或空間系聯若干相同的居住建筑組成,有的沒有公共建筑,但是有公共空間。聚落的擴大是相對簡單的“復制”。每個聚落外的田地與聚落之間的距離,必須保持在鄉民農作所能夠忍受的活動半徑以內,鄉村和鄉村之間不能過遠。在每個鄉村外部,鄉村各聚落之間具有相對平等的法律地位,它們之間是一種平等關系的單層級的系聯。

城鎮與鄉村聚落內外對比圖

中國的傳統鄉村林林總總,有很多種類,但是不外乎兩大類。第一類為聚集類型的鄉村。一個自然區域內的全部居民都集中居住在一起,周圍是自己賴以生存的田地,更外邊是該聚落作為生產和生活資源補充的山林川澤。這類鄉村是中國最主要的傳統鄉村類型,貴州的苗族村寨、侗族村寨等主要是這種類型。第二類是分散類型的鄉村。一家或幾家的住宅為一個居住點,周圍種植自己的林木蔬果,附近是自己賴以生存的田地。這類鄉村的景觀是在廣闊的田野里散布著星星點點的鄉民建筑,如成都平原的傳統鄉村、川西高原上的部分藏羌村寨等都是這種類型。

以上我們對城鎮和鄉村的解釋,只是從聚落形態的角度所作的比較具象的說明,而不是全面的學術化闡釋。在西方發達國家,早已經歷過了工業化和城市化的過程,鄉村與城鎮很難區別,鄉村不像發展中國家那樣典型,這種狀況再加上當代學術潮流已經不像以前那樣注重基層社會,鄉村研究在西方不是一個主流的研究領域。但是在中國,仍然是一個主流的研究領域。中國向來是以鄉村為主體的農業國家,盡管城市化進程已經達到了50%以上,但是還沒有動搖中西部地區鄉村或者村落的基本社會功能和社會結構,在這些地區鄉村還是鄉村,城鎮還是城鎮,兩者的功能還是不一樣的,很容易區分的。在文化遺產各個類型里,鄉村和城鎮都屬于文化景觀,屬于有人居住的物質和非物質交叉的一類文化遺產,所以兩者的保護規劃也有很多相同和相近的地方。大量歷史城鎮的保護規劃和實踐的經驗教訓可以作為編制鄉村保護規劃的參考。不過,由于我國歷史文化名城整體保護的很少,失敗的教訓遠遠多于成功的經驗;而國外雖然有不少歷史城市被很多地保護了下來,但這些成功的案例又因為基本國情、法規體系、文化傳統、價值觀念與我國差異較大,難以直接套用。

在制定鄉村遺產保護與發展規劃之前,先要對這些地區的村落作全面的調查,在基本全面地掌握現有村落信息相關情況下,才能進行一個民族或者一個自然地理單元的各村落的價值比較,從中選擇出不同價值層面的村落,并將其列入不同的保護層級,然后由此確定保護的范圍和保護的重點。任何村落的存在都不是孤立的,要保護一個村落,不僅要保護其本體,還要保護它得以存在的村落體系。要避免只保護一個或幾個村落,而強行中斷周圍其他村落的自然演進傳統,使得被保護的村落失去繼續發展所需要的文化環境,成為一個文化孤島,成為一個純粹為旅游服務的固化和異化的歷史陳跡。關于這一點,在當前合村并寨、建設社會主義新農村的過程中,尤其要注意這個問題。每個自然村落的形成總是有它的合理性,一個自然村落的形成及其規模,都與村落所處的自然條件和周邊村落有密不可分的關系,要注意村落之間的歷史聯系,要分析村落間的血緣和親緣關系,用行政的手段去強行割裂這種聯系,不符合建設和諧社會的方針。就一個鄉村的構成因素來說,它是一個文化的綜合體,包括了物質和非物質文化的部分,還包括了這兩部分文化要素與自然環境關系的部分。因此,保護鄉村文化景觀不僅是保護村落建筑,這是次要的,而是要保護鄉村中所蘊涵的文化,不斷延續這些村落的文化主脈絡,使之成為我們現代社會多元文化的組成部分。

正是由于這個基本的理解,我們想過去雖然有過很多調查,都不是以村落為單位,所以我們必須自己親自組織調查,我計劃做十年調查以后再說。這些年大概包括來自海峽兩岸的13個高校的300多人參加了調查。但是這還遠遠不夠,調查花了很長的時間。到第7年的時候,清華大學的陳志華教授批評我了,他說孫老師,你這是書生意氣,等你調查好了、想好了,這些村落就沒有了!陳先生批評是對的,我們不能等待,所以一邊調查一邊也開始做一些保護的實踐。

下面我介紹一下西南村寨重要的類型——侗族鄉村的特點與類型。侗族是中國西南地區的一個有著300萬人口的少數民族,主要分布于貴州省東南部、湖南省西南部和廣西北部。由于時代的變遷和交通的發展,多數地區侗族的文化特征已不甚顯著,現僅有以貴州黎平縣為中心的包括從江縣、榕江縣以及廣西三江縣、湖南通道縣等的一小塊區域,其侗族鄉村完整保留下了侗族的聚落形態、建筑風貌、生產方式、生活方式和文化事項。通過這些年的調查,我們對于侗族鄉村的特點有了以下一些認識。

第一,侗族鄉村的鼓樓是侗族村寨的標志,是村寨中視覺效果最顯著的公共建筑,一般建在寨子中心的平坦地帶或高亢之處,鼓樓前修筑鼓樓坪。鼓樓坪是全寨村民議事、節慶的場所。侗族的社會結構是以姓氏為單位居住有的村寨只有一個姓族,有的村寨有多個姓族,每個同姓家族圍繞著同一座鼓樓修建自己的住房,分片居住。

貴州省從江縣銀潭村鼓樓

第二是薩壇。侗族村寨盡管有姓氏的不同,但他們都崇奉共同的女祖先,村寨中都有祭祀女祖先“薩歲”的薩壇。高聳的鼓樓和低矮的薩壇是侗族村寨最重要的基本要素。以上為侗族鄉村第一層級的特征。

貴州省從江縣占里村薩壇

第三是風雨橋。由于侗族村寨多位于江河溪流邊,除了大江大河側畔的村寨不便修橋,以及部分位于山坡上的侗寨無須建橋外,其余侗寨一般都在村邊河流上修建木構風雨橋以便交通。這些橋梁或多跨或單跨,或伸臂或懸臂,橋面上架構木框架瓦頂的廊屋,有的還在橋兩頭或橋墩的位置修建亭閣。

廣西三江縣平巖村程陽橋

第四是飛山廟。侗族崇拜自己歷史上的英雄楊再思,各地侗族聚居區都建有祭祀楊再思的飛山廟或者飛山宮。但是盡管侗族崇拜自己的英雄,飛山廟卻多分布在侗族早先活動中心區域的鄉村,湖南那邊比較多,越往西越少見,不是每個村寨都有,貴族的村寨很多沒有飛山廟,所以不是必備的因素。以上是侗族鄉村的第二層級的重要特征。

湖南綏寧縣大團村飛山廟

除此之外,侗族的住宅、谷倉、禾晾、寨門、水井、土地廟等,也有一定的區域特色,它們是侗族鄉村第三個層級的元素。

侗族的社會結構是以姓氏為單位,有的村寨只有一個姓族,有的村寨有多個姓族,每個同姓家族圍繞著同一座鼓樓修建自己的住房(外姓外族需加入某一姓族);如果村寨住有多個姓族,他們一般也是各姓圍繞自己的鼓樓,分片居住。因此,在制定侗族鄉村保護與發展規劃時,要特別關注以鼓樓為核心的村寨結構和分區,注意村寨建筑特征的層級。

侗族鄉村按區位可以分為三種類型。第一類在都柳江等大河側畔的侗族村寨,這里江河寬闊,難以修建橋梁,傳統交通主要靠舟船,故村寨往往都有通向江邊的碼頭。第二類是位于寬度適中河流兩旁的侗族村寨,這些村寨無論是位于河流一側還是夾河而居,都需要修建橋梁到達河對岸,各式各樣的風雨橋就成為這類侗族村寨的顯著特色。第三類位于深山高坡的侗族村寨,這里除了季節性山間小溪外沒有四季長流的河流,無須建設風雨橋一類橋梁。侗族村民的住宅或在山間臺地上圍繞著鼓樓向外展開,或在山坡上沿著等高線順坡向上遞增。侗族是十分講究因地制宜的民族,他們是根據自己棲息地的自然生態和地理環境決定自己村寨是否需要次一級公共建筑要素。近些年來,我們一些地方政府給深山高坡的侗族村寨修建風雨橋,將這種可有可無的侗族鄉村次一級元素當做侗寨必備元素,有畫蛇添足之嫌。

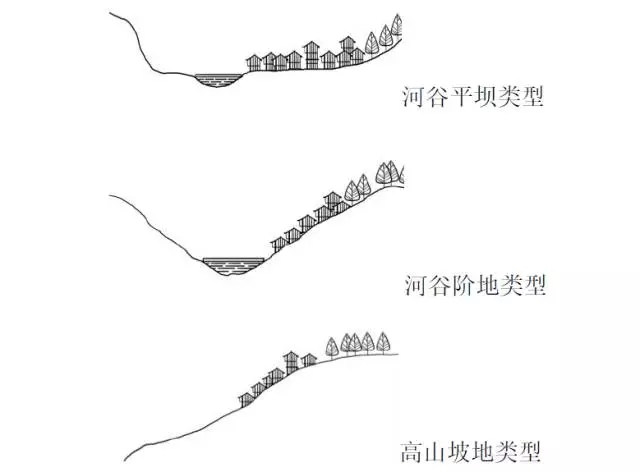

侗族村寨在地貌上也有三種類型。根據所在地理單元的不同,侗族村寨可以分為河谷平壩、河谷階地和高山坡地三種類型。第一是位于河畔,山下。第二種位于山坡的類型。第三種位于山腰,這個很有一點像梯田,上面是樹林,中間是村寨。

侗族村寨根據地貌所劃分的三種類型

無論是哪種地貌狀態下的侗族鄉村,其主人都十分珍惜土地的使用,他們的聚落位于山腳和山坡不宜耕作的區域,而將平川和緩坡等可以開墾成水田的區域保留下來。侗族村寨是侗族人民順應自然、與環境和諧共生的傳統聚居生活方式的代表,也是近千年來侗族人民對于自然資源可持續利用和土地良性使用模式的突出例證。現在進行發展建設的很多都把這個平地占用了,如今一些村寨一塊好地都沒有了,西江苗寨就是反面的例子。侗族村寨的保護與發展規劃應該避免重蹈覆轍。

侗族鄉村根據區位和資源狀況也可以分為三類。第一種是位于交通相對便利、具有優美宜人山川環境、村落布局和建筑別致、村內非物質文化因素引人矚目且附近有其他可以依附名勝古跡的侗族鄉村。這些侗族村寨可能具有旅游發展潛質,可以將鄉村旅游作為振興當地經濟的發展方向。不過,這類村寨數量不多,大約占侗族鄉村遺產的5%左右,并且一旦這類的旅游村寨多了,就會帶來鄉村旅游對象同質化的問題,從而影響本來作為旅游鄉村的收益。第二種是具有一定特種工藝或產品的村寨,這一類村寨數量也并不多。第三種是散布在侗族聚居區各處的最常見的侗族鄉村,這些鄉村一直以傳統種植農業為主業,以養殖和采集為副業。隨著人口的繁衍,這些侗族鄉村人均占有田地的面積越來越小,鄉民僅僅依靠土地不可能過上相對富足的生活,故絕大多數年輕村民都外出到城市工作甚至居住,留在村寨中的多是老人和小孩。這類村寨是侗族鄉村的主體,約占全部侗族村寨的90%以上。

要根據侗族村寨區位和資源狀況,區別對待侗族村寨的保護和發展。不能一說侗族村寨發展,就認為是發展旅游經濟。村寨以旅游業作為主要發展方向,這是最容易想到的比較簡單的發展模式。但能夠發展旅游的侗族村寨受到諸多條件的限制,數量也非常有限。具有特種工藝的侗族鄉村,涉及到其保護與發展規劃,可以幫助他們設計建立一個互助合作社,將村寨中不同工藝水平的工匠組織起來,走共同致富的道路;同時幫助建立一條銷售網絡,使村內工匠不用出村也可以銷售他們的產品。如果做到這一點,這些擁有特種工藝和產品的村寨,工匠們可以不必與故鄉告別,就可以兼顧他們的田地,村寨也就不會破敗蕭條。最困難的是那些以傳統農業為主業的侗族鄉村,這些村寨保護好,才是我們進一步發展的主流方向。要保護好這些村寨,并提高村民的生活品質,需要進行的工作包括了村寨建筑的維護和改造、村寨聚落格局的保持和優化、鄉村田地和山川的保護與利用、新的產業和經濟增長點的培植、鄉村傳統社區與現代社區再造、非物質文化事項的傳承等研究和設計。這些全都考慮到,使我們制定的規劃真正能夠切實有用,并能通過保護行動有效提高當地村民的生活品質。

我的發言就到這里,謝謝大家。

由演講錄音資料整理,未經主講人審閱

整理:范佳翎

來源:北京大學考古文博學院

編輯:王海

微信掃一掃

微信掃一掃