非物質文化遺產既是歷史發展的見證,又是重要的文化資源。正確認識非遺、正確有效地保護傳承發展非遺,對于弘揚社會主義核心價值觀、傳承中華優秀傳統文化具有重要意義。云南歷史悠久、文化厚重、山水瑰麗、民族眾多,擁有豐富的非物質文化遺產資源,積累了非遺保護工作的豐碩成果。為貫徹落實文化部《關于開展“喜迎十九大·文脈頌中華”非物質文化遺產大型網絡傳播活動的通知》精神,云南省文化廳結合實際,圍繞黨的十八大以來我省在文化扶貧之非遺貢獻、傳統工藝振興、研培計劃、文化生態保護實驗區建設等非遺保護工作及社會參與非遺保護情況進行宣傳報道,集中展現云南非遺之美,激發社會公眾特別是年輕一代對非遺保護傳承重要性的認識和參與積極性,依托互聯網,在全社會有效形成弘揚中華優秀傳統文化的濃厚氛圍,迎接黨的十九大勝利召開。

迪慶,藏語意為“吉祥如意的地方”,是云南省唯一的藏族自治州,位于云南省西北部,云南、西藏、四川三省區交界處,青藏高原伸延部分南北縱向排列的橫斷山脈,金沙江、瀾滄江、怒江三江并流國家級風景名勝區腹地,瀾滄江和金沙江自北向南貫穿全境,總面積23870平方千米。境內有藏、傈僳、納西、漢、白、回、彝、苗、普米等9個世居民族,總人口40.5萬人,其中少數民族人口319226人,占總人口的88.5%,藏族人口129097人,占總人口的35.8%,傈僳族人口108491人,占總人口的30.1%。

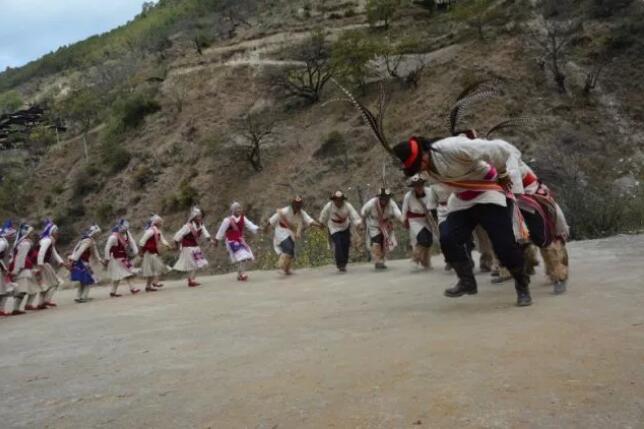

2010年11月,文化部批準設立“迪慶文化生態保護實驗區”。2013年2月,《迪慶文化生態保護實驗區總體規劃》經文化部批準實施。迪慶文化生態保護實驗區以積淀深厚、保存傳承狀態良好的民族文化和歷史文化為主體,以雪山、峽谷、河流、森林、草原等自然遺產為依托,以佛教文化、東巴文化等為軸心,多民族的物質文化和非物質文化遺產為內容,具有切合自然環境的生態性,保持民族特質的交融性,增進社會交往的和諧性。保護區內以藏文化為主體,并與州內其他民族文化并存共榮的多樣性區域文化,充分體現出生態區內文化的悠久歷史、豐厚內涵,是在區域自然地理特征基礎上人與自然的關系和諧統一、多民族文化和諧共存、獨具地方與民族特色的文化區域。

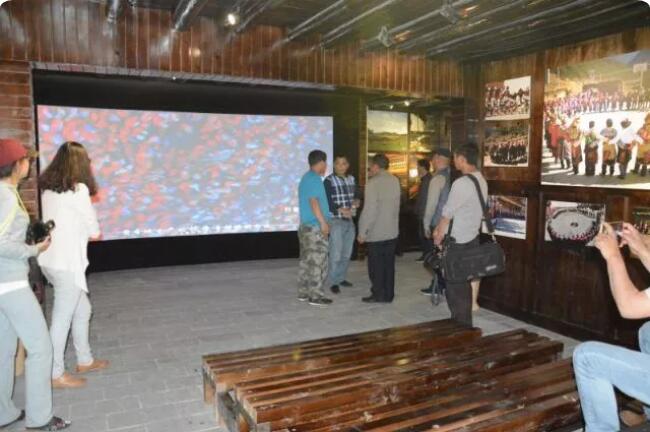

通過完善名錄體系,認定項目代表性傳承人,確立文化空間,關注試點項目和重點項目等工作,全面推進保護實驗區的整體性保護工作。多數與非物質文化遺產關系密切的物質文化遺產和自然景觀都得以認定、建檔并掛牌,依托旅游開發進行恢復與修復。充分認識保護文化多樣性生態空間的重要性,尊重文化發展規律,采取就地保護的方式,把手工技藝等非遺項目在原地保存,在其傳承環境中進行生產性保護,處理好保護與利用、傳承與發展的關系。將一批區域性項目,如藏族黑陶、藏族金屬鑄造、藏刀制作、釀酒技藝等作為生產性保護對象,納入生產性保護基地進行保護傳承。

自2007年文化部批復設立第一個國家級文化生態保護實驗區以來,我國的文化生態保護實驗區建設之路已走過10年,先后設立的國家級文化生態保護實驗區達21個。設立國家級文化生態保護區,以非物質文化遺產為核心加強文化生態保護,對于推動非物質文化遺產的整體性保護和傳承發展,維護文化生態系統的平衡和完整;對于提高文化自覺,建設中華民族共有精神家園,增進民族團結,增強民族自信心和凝聚力,促進經濟社會全面協調和可持續發展,具有重要意義。

來源:迪慶州非遺中心

編輯:王海(云南省非遺中心)

微信掃一掃

微信掃一掃