非物質文化遺產既是歷史發展的見證,又是重要的文化資源。正確認識非遺、正確有效地保護傳承發展非遺,對于弘揚社會主義核心價值觀、傳承中華優秀傳統文化具有重要意義。云南歷史悠久、文化厚重、山水瑰麗、民族眾多,擁有豐富的非物質文化遺產資源,積累了非遺保護工作的豐碩成果。為貫徹落實文化部《關于開展“喜迎十九大·文脈頌中華”非物質文化遺產大型網絡傳播活動的通知》精神,云南省文化廳結合實際,圍繞黨的十八大以來我省在文化扶貧之非遺貢獻、傳統工藝振興、研培計劃、文化生態保護實驗區建設等非遺保護工作及社會參與非遺保護情況進行宣傳報道,集中展現云南非遺之美,激發社會公眾特別是年輕一代對非遺保護傳承重要性的認識和參與積極性,依托互聯網,在全社會有效形成弘揚中華優秀傳統文化的濃厚氛圍,迎接黨的十九大勝利召開。

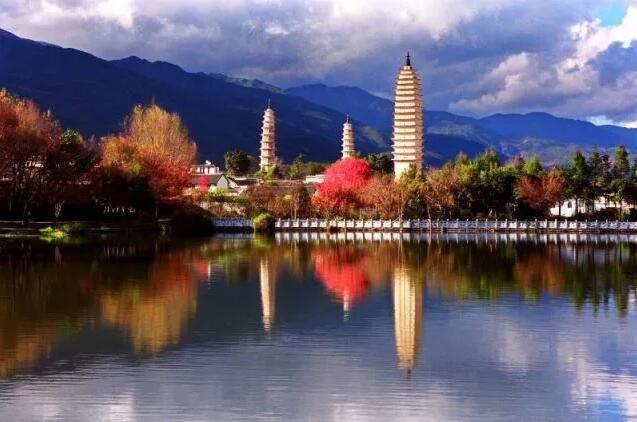

“蒼山不墨千秋畫,洱海無弦萬古琴”。大理山川毓秀,景色宜人,民族文化多姿多彩,是一個看得見青山綠水,記得住鄉愁的好地方。

近年來,大理文化生態保護實驗區建設在探索中不斷前行,在實踐中不斷完善,工作成效顯著。

立法保護得到加強。在認真貫徹落實《中華人民共和國非物質文化遺產法》《云南省非物質文化遺產保護條例》等法律法規的基礎上,制定了《大理州非物質文化遺產項目保護與管理暫行辦法》《大理州非物質文化遺產項目代表性傳承人認定與管理暫行辦法》,各縣市結合實際情況出臺了相應的保護管理辦法。州縣各級制定了《非物質文化遺產項目代表性傳承人開展傳承活動協議書》和《非物質文化遺產項目代表性傳承人年度傳承工作承諾書》,逐步使非物質文化遺產和項目代表性傳承人保護傳承做到依法依規保護。目前正向州人大建議制定《大理州非物質文化遺產保護條例》,進一步加大立法保護力度。

白族民居彩繪

保護機構不斷完善。2013年大理州非物質文化遺產保護中心正式成立,負責全州非物質文化遺產的保護和管理工作。近年來,大理市非遺管理所、巍山、云龍、祥云、彌渡、洱源等縣非遺保護中心相繼成立,未成立非遺保護中心的其它縣,在文化館設立了非遺專干,基本做到了州縣各級有專門的保護機構,有專職人員從事非遺保護工作。此外,還成立了大理州非物質文化遺產專家委員會,對項目和傳承人進行評審,指導保護實踐工作。

白族繞三靈

四級名錄體系建設持續健全。截至2017年6月,全州共有非物質文化遺產391項,其中國家級16項,省級59項,州級64項,縣市級252項;有代表性傳承人1269人,其中國家級6人、省級 94 人、州級140 人、縣市級 1030 人。國家級非物質文化遺產項目總數名列全省第一,四級非物質文化遺產項目和代表性傳承人數量位居全省前列。此外還有8個文化部命名的“中國民間藝術之鄉”,68位文化部和省文化廳命名的高級音樂師、舞蹈師、美術師,59位“大理州民間藝術大師”。

白族扎染

非物質文化遺產檔案數據庫建設扎實推進。全州各縣市逐步建立健全了四級非物質文化遺產項目和傳承人資料檔案;繞三靈國家級代表性傳承人趙丕鼎、白族民居彩繪國家級代表性傳承人李云義、彌渡民歌國家級代表性傳承人李彩鳳搶救記錄工作已完成,即將交付文化部驗收;非遺資源的數據庫建設不斷推進,2013年建成下關沱茶制作技藝數字化博物館正式上線。2017年6月,大理州非遺數字博物館建成上線。

石寶山歌會

非遺博物館、保護傳承基地建設初見成效。2016年11月,建成了云南省首家地州級非物質文化遺產專題博物館——大理州非物質文化遺產博物館;大理市非物質文化遺產博物館、云龍白族吹吹腔博物館、周城璞真白族扎染博物館近年來相繼建成,大理市白族繞三靈、白族大本曲、巍山青云、洱源鳳羽、云龍檢槽等國家級非遺項目和省級傳統文化保護區展示室建設啟動實施;一大理工作站、綜合傳習展示中心、傳習所、傳習點為體系的傳習基地建設全面鋪開,2016年至2018年,計劃建成近百個傳習基地。獲得中央財政經費補助的文化部非遺基礎設施建設項目南澗縣彝族跳菜傳習展示中心已經啟動建設。

汪情銀器制作技藝

傳承培訓活動形式多樣,內容豐富。廣泛開展形式多樣的傳習培訓活動,白族吹吹腔、白族大本曲、彝族跳菜、彝族打歌等許多非遺項目傳承培訓活動豐富多彩,吸引了更多從業和傳承人群參與活動,培養了傳承隊伍,進一步夯實了非遺傳承的社會基礎。

白族本主節

積極參加文化部、教育部研培計劃。先后選派劍川木雕、白族扎染技藝、白族民居彩繪、鶴慶銀器鍛制技藝等項目代表性傳承人參加浙江師范大學、中國美術學院、中央美院、云南藝術學院等高校舉辦的研培學習,通過“培訓一人,帶動一片”,提升了從業者等傳承人群文化自信和可持續發展能力,更好地發揮出文化傳承創新功能,服務地方經濟社會發展。2017年大理大學公布列為年度中國非物質文化遺產傳承人群研培計劃高校之一,8月28日至9月21日,首期“2017年文化部教育部非遺研培計劃大理大學木雕工藝技藝培訓班”圓滿結業,二三期培訓即將開展。

白族大本曲

非遺進校園、進社區活動廣泛開展。全州各縣市中小學紛紛開展形式多樣的非遺進校園活動,學校建立了白族刺繡等展示室,白族霸王鞭等民族舞蹈作為學校的課間操推廣,定期有傳承人到學校授課傳藝,使非遺成為對青少年進行傳統文化教育和愛國主義教育的重要載體。社區、鄉村紛紛組建了民間文藝隊,編排了豐富多彩的與結合非遺項目的歌舞表演,推出了白族霸鞭、白族力格高、彝族打歌等廣場舞,使非遺走進了群眾的生活。

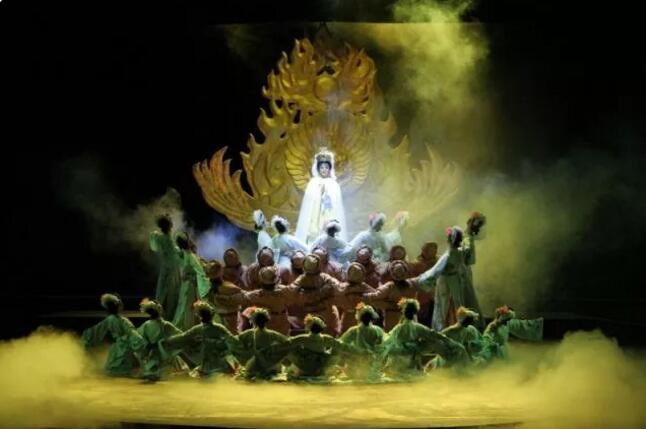

白劇

振興民族傳統工藝,文旅融合,推動非遺文化創業發展。以白族扎染、鶴慶銀器、劍川木雕、下關沱茶、刺繡、白族布扎等傳統工藝項目為切入點和龍頭,鼓勵和支持優秀文創企業等融入大理非遺傳承保護,研發具有特色的大理非遺文化產品,支持和引進互聯網商業平臺,幫助推介銷售傳統工藝產品,培育新興文化產業。白族扎染、下關沱茶、劍川木雕、鶴慶銀器、祥云汪情銀器等已形成產業化,成為地方新的經濟增長點或龍頭企業。文旅融合發展,推出了大理三月街民族節、劍川石寶山歌會、彌渡花燈藝術節等特色節慶文化活動;白族三道茶、彝族跳菜、彝族打歌等許多非遺項目融入旅游項目,豐富了文化旅游內涵,白族扎染博物館、大理非遺博物館等成為非遺體驗游新亮點;白族布扎、白族瓦貓、鶴慶銀器等一大批具有非遺特色的文創產品、衍生品廣受游客喜愛;工銀融e購大理非遺精品館建設成上線,互聯網+非遺模式拓展了傳承發展新渠道。

彌渡民歌

非遺保護的良好社會氛圍逐漸形成。充分利用報刊、廣播電視、互聯網等新聞媒體和各類新媒體對非遺保護工作進行宣傳報道。利用“文化遺產日”、民族傳統節日、利用大型文化活動、國內外文化交流活動等機會,積極開展宣傳展示活動;大理電視臺、大理廣播電臺、云南日報、999微大理等各種報刊、網絡、新聞媒體紛紛推出了《60精彩大理人》《迎白州60華誕展非遺保護成果》等形式多樣的非遺專題宣傳欄目、宣傳片、專題報道,大力宣傳普及非遺保護知識;使群眾非物質文化遺產保護意識不斷提高,參與保護非遺積極性明顯增強,造有了利于非遺傳承保護可持續發展的良好社會氛圍。大理文化生態保護實驗區建設將按照總體規劃要求,不斷探索實踐,突出大理特色,努力建成“遺產豐富、氛圍濃厚、特色鮮明、民眾受益”的大理文化生態保護實驗區。

來源:大理州非遺中心

編輯:王海(云南省非遺中心)

微信掃一掃

微信掃一掃