廣袤大地緊擁大眾心靈深受大眾喜愛的民間藝術連年桃紅柳綠、花果滿樹、熱鬧非凡,是中華民族文化藝術根深葉茂持久強大、社會主義文藝事業(yè)興旺繁榮根基牢固的象征。

——田野隨語

恰逢重要歷史時刻的非遺藝術盛會

沐浴著黨的十九大的強勁春風,在激蕩人心的增強文化自覺與文化自信的壯闊勵志聲里,浸漫著社會熱切期望氛圍的云南省第十屆民族民間歌舞樂展演以新姿新容于2017年12月11日至16日在玉溪聶耳大劇院啟開大幕,精彩呈現在全省全國各族人民面前。展演似過佳節(jié),如趕盛會,舞臺藝光灼閃,節(jié)目五色交輝,來自全省16個州市代表隊的22個民族的千余名演員,以莊嚴、自豪、喜悅的心情和虛心交流學習的態(tài)度,帶著精心挑選、編排、創(chuàng)作的鄉(xiāng)土與民族特色濃釅、藝術風格殊新、表演水平亮眼的節(jié)目依次登臺展示,顯現出一派絢爛繽紛的豐收景象,令人欣喜不盡。展演獲得預期成功!

展演舉行前省專家組審看各地報送參賽節(jié)目

人們對這屆展演為何抱有特別興趣和期待?主要源于它有幾點和過往不太相同的地方:一是碰上“十”和“二十”兩個有“十”的數字——前者代表這次展演是第“十”屆,后者代表展演自1997年首次舉辦以來已整整走過“二十”年。按習慣,逢五逢十尤其是每逢“十”的整數,俱代表著一個階段,一種跨度,一波峰值,一個高點,一次循環(huán),一段積累,一次總結,一種勝悅,一回前瞻,必會引發(fā)各方注視,招來眾人圍觀,人們對它抱著超越與飛升的熱切期望是自然而然的。二是展演是在黨的十九大凱歌高奏的聲浪中舉行,依循黨對非遺保護傳承弘揚和文藝如何向人民提供精神糧食提出的更高要求,展演明確地把非遺保護傳承列為主旨目標,這是和往屆略有不同的。三是與非遺保護傳承弘揚目標相連的是展演將節(jié)目劃分成“傳統(tǒng)的”與“創(chuàng)新的”兩類,是一個有積極意義的倡導性嘗試,實踐結果怎樣,必會讓人好奇,上心,期待。四是從展演地點上看,除省會昆明外,作為州市,玉溪在2009年承辦第六屆展演后,這回又一次承辦展演,成為云南省與新劇節(jié)目展演一樣同為省政府主辦的兩項頂級藝術賽事之一的這項展演在州市級同一城市舉辦兩屆的首個地點——由于它是讓13億多中國人唱了幾十年的國歌(《義勇軍進行曲》)的曲作者、革命藝術家、中華天才樂圣聶耳的故鄉(xiāng),有設施、條件一流的聶耳大劇院、聶耳音樂廳、聶耳音樂文化廣場等宛若帶有國家——中華民族特殊印記的理想表演場所,不僅能確保順利完成展演,有效地推動傳播發(fā)展民族民間藝術,而且對傳揚聶耳愛國精神,配合黨的十九大思想的宣傳將產生積極作用,因而亦會格外令人矚目。此外,出于對民族民間藝術亦即非遺文化藝術的熱愛,上述因素還會增大人們的注視頻率、追索興趣和遐想空間,使展演抹上一層猶如喜感、寄望與期盼交織的充滿種種想象的浪漫色彩。展演在這種特定時間地點與氣氛中舉行,其意義與聚焦度增加是必然的和可以想見的。

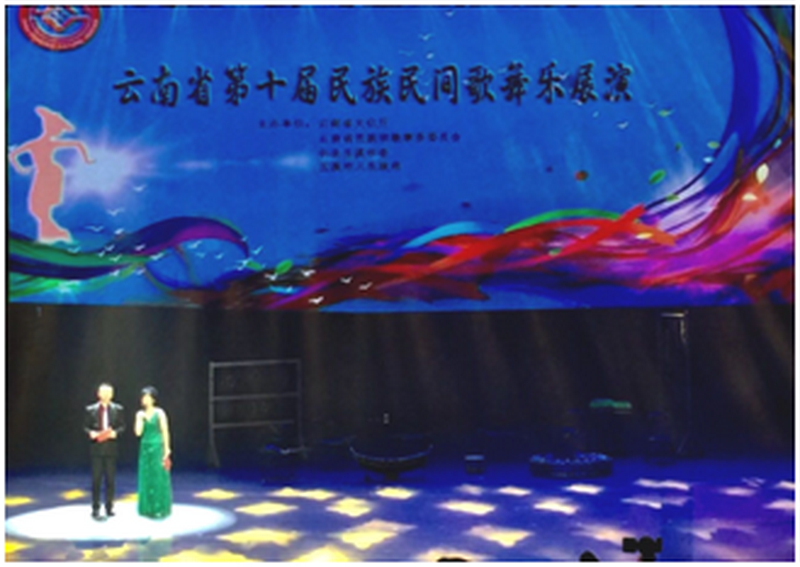

展演開幕

珠璣薈萃智光閃耀的民藝演示陣容

開幕式迎賓晚會大型民族民間歌舞《秘境云南》之一

聚彩凝珠,琳瑯滿目,泥土飄香,生機勃勃——這16字,用來做展演評價非常合適。聚彩凝珠,指展演匯集了大量民間藝術精粹;琳瑯滿目,指從內容到形式,從歌、舞、樂藝術本身的各種表演到衣裙褲鞋冠巾、工藝裝飾佩飾、化妝、樂器、道具及情景呈現、氣氛烘托等的原物使用與設計運用的多樣錯綜亮相,叫人眼花繚亂,瞬間很難賞盡看全;泥土飄香,指從節(jié)目到演員的表演,皆透現著濃濃的民族情、鄉(xiāng)土氣、傳統(tǒng)韻、生活味、民藝風,充滿淳樸、本真、原色個性魅力;生機勃勃,指從上到下團結一心,情緒高漲,無論節(jié)目還是演編職人員的狀態(tài)皆體現著鮮明時代精神,蒸騰著鼓舞人心、有利于推動民族民間藝術發(fā)展和非遺保護傳承弘揚事業(yè)前進的活力。細賞各場演出,節(jié)目題材、形式、內容、風格、手法多種俱獻,異彩共呈,表達、傳遞的文化藝術信息豐富廣泛,從不同角度勾勒出云南民族民間藝術的生動畫面,讓觀眾不止能見五彩斑斕、地理與人文氣息濃醇的多民族邊陲云南民間藝術花野的大致容顏,還可從中窺見許多古今相連、傳統(tǒng)深厚又別具一格的云南各民族社會生活狀貌與文化風情,可謂是非遺保護傳承弘揚征程中的一場視聽成果的匯報檢閱,給人印象很深。

開幕式迎賓晚會大型民族民間歌舞《秘境云南》之二

展演節(jié)目涉面寬廣,藝術與文化分量充沛。除開幕式玉溪市獻演的大型迎賓民族歌舞晚會《秘境云南》(含林子、寨子、街子、日子四個段落)和閉幕暨頒獎儀式優(yōu)秀節(jié)目晚會《不忘初心 守住根脈》(含19個參賽獲獎節(jié)目)外,三臺正式比賽的歌舞樂晚會分“傳統(tǒng)”“創(chuàng)新”兩種類型,共演出63個節(jié)目——具體情形如下:

(一)傳統(tǒng)類

34個,占節(jié)目總數的54%,包括:

歌——歌唱,16個:1.合唱:古嫫阿芝(彝族,昭通市)、2.火塘戀歌(普米族,麗江市)、3.熱美蹉(納西族,麗江市)、4.安寧調(漢族,昆明市)、5.古歌演唱:紅昭和饒覺席那(苗族,昆明市)、6.聲樂組合:醉新娘(彝族,大理州)、7.哭嫁(彝族,紅河州)、8.木占(景頗族,德宏州)、9.牡帕密帕?山谷的回聲(拉祜族,普洱市)、10.男聲合唱:禮賓歌舞/仁僥(藏族,迪慶州)、11.女聲小合唱:大麥小麥在一起(彝族,玉溪市)、12.放豬調(彝族,臨滄市)、13.趕馬調?趕馬阿哥要出門(漢族,臨滄市)、14.無伴奏混聲小合唱:苦妹郎(彝族,保山市)、15.男聲獨唱:香菜開花紫骨朵(彝族,保山市)、16.女聲小合唱:連妹調(水族,曲靖市)。

普洱市代表隊:拉祜族敘事歌《牡帕密帕?山谷的回聲》

迪慶州代表隊:藏族禮賓歌舞《仁僥》

舞——舞蹈,8個:1.跳左腳(彝族,楚雄州)、2.龍蟲舞(瑤族,文山州)、3.木雀與棕扇(哈尼族,紅河州)、4.怒蘇?嘎(怒族,怒江州)、5.來整墨慫(傣族,普洱市)、6.尼西情舞(藏族,迪慶州)、7.磨皮花鼓舞(彝族,玉溪市)、8.度(瑤族,曲靖市)。

紅河州代表隊:哈尼族舞蹈《木雀與棕扇》

迪慶州代表隊:藏族舞蹈《尼西情舞》

樂——器樂,10個:1.苗族大嗩吶(昭通市)、2.暮歸苗嶺(苗族,昭通市)、3.器樂合奏:山鄉(xiāng)樂匯(彝族,楚雄州)、4.吉祥的日子(傣族,西雙版納州)、5.弘貨瓦則(彝族,麗江市)、6.呀此哏塞(彝族,大理州)、7.阿哥四弦轉花樂(彝族,紅河州)、8.器樂合奏:崗拉梅朵(藏族,迪慶州)、9.彝族民間絲竹樂:愛莎愛佐?阿嘞哩(玉溪市)、10.器樂合奏:走夷方(布朗族,保山市)。

昭通市代表隊:鹽津縣廟壩鎮(zhèn)器樂演奏《苗族大嗩吶》

(二)創(chuàng)新類

29個,占節(jié)目總數的46%,包括:

歌——歌唱,10個:1.小合唱:賽裝(彝族,楚雄州)、2.基諾情歌(基諾族,西雙版納州)、3.趕花街(壯族,文山州)、4.切嘮賽嘮慶賽(彝族,昆明市)、5.彝山搖籃(彝族,大理州)、6.啊!怒江傈僳(傈僳族,怒江州)、7.喊谷魂(彝族,普洱市)、8.男聲小合唱:灶臺歌(彝族,玉溪市)、9. 蹬窩羅(阿昌族,保山市)、10. 豐收的喜悅(藏族,迪慶州)。

舞——舞蹈,16個:1.男子群舞:烏蒙鼓魂(漢族,昭通市)、2.群舞:心路傳承(回族,昭通市)、3.女子群舞:山花(布朗族,西雙版納州)、4.紙馬謠(壯族,文山州)、5.滇池夕陽(漢族,昆明市)、6.鳳羽霸王鞭(白族,大理州)、7.力格高(白族,大理州)、8.噠尼特(彝族,紅河州)、9.幸福的日子(彝族,紅河州)、10.織踏織(景頗族,德宏州)、11.啊蒙尼? 剁(阿昌族,德宏州)、12.馬幫(彝族,普洱市)、13.琴兒聲聲?鼓生生(彝族,玉溪市)、14.陶趣(布朗族,臨滄市)、15.古榨(布依族,曲靖市)、16.阿塔dia(傈僳族,保山市)。

西雙版納州代表隊:布朗族舞蹈《山花》

文山州代表隊:壯族舞蹈《紙馬謠》

大理州代表隊:白族舞蹈《鳳羽霸王鞭》

紅河州代表隊:彝族舞蹈《噠尼特》

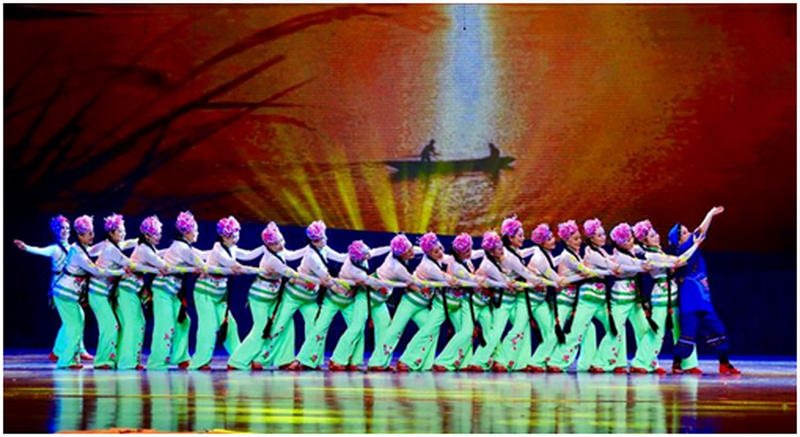

昆明市代表隊:漢族舞蹈《滇池夕陽》

徳宏州代表隊:景頗族舞蹈《織踏織》

樂——器樂,3個:1.器樂合奏:跳歌(彝族,楚雄州)、2.器樂合奏:古滇遺韻(漢族、蒙古族,昆明市)、3.嘟嘟哩連心笛二重奏:怒族兒女歡樂多(怒族,怒江州)。

怒江州代表隊:怒族嘟嘟哩連心笛二重奏《怒族兒女歡樂多》

在上述63個節(jié)目中,從藝術類別說,有歌——歌唱節(jié)目26個(占41%),舞——舞蹈節(jié)目24個(占38%),樂——器樂節(jié)目13個(占21%),歌、舞、樂三大藝術形式的參賽比例較符合客觀實際;從參加地域說,涵蓋全省16個州市,參賽比例百分之百;從節(jié)目涉及民族說,囊括彝、白、哈尼、傣、苗、回、基諾、布朗、普米、納西、壯、瑤、景頗、阿昌、傈僳、怒、拉祜、藏、水、布依、漢族等21個民族,加上節(jié)目是由來自基層一線的22個民族的1000余名演員(內含100多位非遺傳承人)表演,覆蓋全省民族絕大多數,本色真情出演并近距離和觀眾接觸交流,極好地體現著各族人民親如一家的民族大團結國魂亦即國家精神,彰顯著中華民族民間文化藝術蒸騰發(fā)展的現貌并預示著更加蓬勃興旺的明天盛景,令人鼓舞。

展演評出金獎10個,銀獎12個,銅獎19個,優(yōu)秀獎22個。其中,金獎節(jié)目為:傳統(tǒng)類聲樂《牡帕密帕·山谷的回聲》(拉祜族,普洱市)、《放豬調》(彝族,臨滄市),傳統(tǒng)類舞蹈《磨皮花鼓舞》(彝族,玉溪市),傳統(tǒng)類器樂《阿哥四弦轉花樂》(彝族,紅河州)、《山鄉(xiāng)樂匯》(彝族,楚雄州),創(chuàng)新類聲樂《趕花街》(壯族,文山州),創(chuàng)新類舞蹈《力格高》(白族,大理州)、《山花》(布朗族,西雙版納州)、《滇池夕陽》(漢族,昆明市)、《心路傳承》(回族,昭通市)。另有舞蹈《跳左腳》(彝族,楚雄州)、《木雀與棕扇》(哈尼族,紅河州),聲樂《牡帕密帕·山谷的回聲》(拉祜族,普洱市)、《火塘戀歌》(普米族,麗江市)、《迪慶藏族禮賓歌舞/仁僥》(藏族,迪慶州)等5個傳統(tǒng)類節(jié)目獲傳承獎。大理、玉溪、楚雄、普洱等4個州市代表隊獲優(yōu)秀組織獎。昆明、文山、紅河、臨滄、保山、西雙版納、德宏、怒江、迪慶、麗江、曲靖、昭通等12個州市代表隊獲組織獎。

展演宛若一幅立體、鮮活、充滿熾熱動感的五彩山水田園詩畫,又似一個顯現傳統(tǒng)走進現代生活的高濃度民俗演藝賽會,將云南民族民間藝術——非遺文化藝術的既真且美之容形象生動地恭呈在觀眾眼前。人們對她報以熱烈掌聲和喝彩,自在情理之中。

在不斷推出“傳統(tǒng)”與“創(chuàng)新”果實中前進

保護、承續(xù)傳統(tǒng),創(chuàng)新、拓展前進,是對待由遠及近一直流淌不息至今依然水勢漭漭的中華民族民間藝術亦即非遺文化藝術長河的基本態(tài)度和永恒主題。

民族民間歌舞樂展演面世迄今,一直以挖掘、發(fā)現、保護、傳承、弘揚民族民間傳統(tǒng)藝術——非遺文化藝術為旨趣,重視突出對傳統(tǒng)藝術的搜集整理、編創(chuàng)加工、精化質地、提升水準、選優(yōu)參演,讓這類節(jié)目在展演中有較高比例,同時要求節(jié)目不忘在科學準確把握傳統(tǒng)風格特質的基礎上有新的創(chuàng)意,提煉,升華,延展,創(chuàng)作,令展演有較多含納創(chuàng)新元素的新姿新容節(jié)目同觀眾見面。換言之,展演刻求節(jié)目在體現原真性、傳統(tǒng)性、藝術性時須與創(chuàng)新性同在——其內包含三層意思:一是重視推出傳統(tǒng)性強的原汁原味節(jié)目;二是參演的傳統(tǒng)性濃厚的節(jié)目,必須是傳統(tǒng)原貌“原材料”(原形樣)經過精妙、合理藝術加工編排提升獲得的結果,也就是要使之高于民間鄉(xiāng)土原狀的常言“源于生活又高于生活”的節(jié)目,而非“原封原樣”從民間拿來就分毫不改不動地出場表演的非成品原始素材;三是運用民間傳統(tǒng)題材、素材“原料”,賦予新意編創(chuàng)帶有傳統(tǒng)特色新容顏新感覺的新節(jié)目。三層意思皆貫穿著緊握、善用“傳統(tǒng)”同時善于踐行“創(chuàng)新”的要義,鼓勵發(fā)現、創(chuàng)造、創(chuàng)新、能守善進、放步致遠的精神和能力。由于這樣,歷屆展演在處理如何凸顯表現傳統(tǒng),翻新、擴豐傳統(tǒng)和增加創(chuàng)新(延展傳統(tǒng)的創(chuàng)作)成分(比例及做法)上不停進行探索,雖未將“傳統(tǒng)”與“創(chuàng)新”分開列為兩個類別并分設評判標準,但是在實際要求和比賽評議尺度處理上,對二者間平行與交叉存在的情形非常清楚,概念十分明確,因而具體掌握準確得當,不僅令展演碩果滿枝,產生一大批優(yōu)秀“傳統(tǒng)類”節(jié)目和“創(chuàng)新類”節(jié)目,而且積累了較多經驗,業(yè)已開出一條符合客觀實際有利于民藝——非遺藝術發(fā)展的路子。

本屆展演在操作技術上明確將節(jié)目劃分成“傳統(tǒng)”和“創(chuàng)新”兩類,是現階段非遺保護傳承拓展的需要,亦是民族民間藝術自身發(fā)展規(guī)律的必然,和黨的十九大報告關于推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉化、創(chuàng)新性發(fā)展,滿足人民過上美好生活的新期待,向人民提供豐富精神糧食的要求相一致。具有積極意義。

節(jié)目分“傳統(tǒng)”“創(chuàng)新”二類,可起導向作用——能提示人們留意避免對二者定義認識含混不清、拿捏不準、在實際操作中遲疑猶豫舉棋不定之弊。前者可顯何謂民間傳統(tǒng)的本真原形原質原色原味,運用舞臺向社會做一次聲與形并用的直接演示、宣介、詮釋的非遺傳承似的傳播;后者是為著推動事物前趨,延展,讓非遺傳統(tǒng)能有效地與時代同行,使二者相互連接,進入當代民眾生活,滿足今日觀眾既戀舊又喜新的藝術品位與審美需求,避免“傳統(tǒng)”被定格在某個年代原地冰凍,完全與今日人們主客觀之需脫節(jié)。增豐“傳統(tǒng)”,擴大非遺存活民間的根基和土層底盤,同時可公開檢測各種名曰“創(chuàng)新”的作品是否真正以傳統(tǒng)為根為種為料,做到從傳統(tǒng)基礎上延伸擴展創(chuàng)發(fā)出來,還是與此相反,是另外的和歌舞樂展演要求不吻合的其他類創(chuàng)作。

為此,在大力維護、傳揚“傳統(tǒng)”本真性的同時,對于“創(chuàng)新”,應抱有科學、積極態(tài)度,可以把它看成是對傳統(tǒng)的延展性繼發(fā)式創(chuàng)作要求,創(chuàng)作目標,創(chuàng)作結果,在歌舞樂展演中不僅是對"百花齊放,推陳出新"的實踐兌現,還是讓“傳統(tǒng)”免于固化、萎縮、褪變、離群、消隱,有助于將其護牢、激活、翻新、擴展、增彩,使之開出與當今社會需求相銜接的一片新天地的放膽作為,對非遺保護傳承弘揚具有特殊、明顯效用是不言而喻的。

歌舞樂展演節(jié)目的“創(chuàng)新”要求和新劇節(jié)目展演不同。前者的基點是將某種“傳統(tǒng)”藝術樣式、內容的素材、成分、元素加以創(chuàng)作改變,賦予它新的創(chuàng)意和藝形,讓其“出新”——編創(chuàng)出超越原體原型原意原狀格局的新樣式,新成品,這類作品的重要特征是在變化后尚可辨識它有“傳統(tǒng)”的影子和民間“原根”存在,同表現對象的地域人文特點連得到一起,而非憑空想象出來,叫人看后無法和節(jié)目表現對象涉及的地方、民族、事物連接。后者則不同,無論題材、體裁、樣式,還是風格、手法,都可放開選采,沒有限制(例如歌——聲樂,民族、美聲、通俗唱法皆可;舞——民族舞、城市舞、現代舞乃至芭蕾都可入列;樂——器樂,民樂、民間器樂、少數民族器樂、交響樂、外國樂皆可,而這些在歌舞樂展演中是有范圍限制的)。二者所以如此,是由各自任務分工不同決定的。

本屆展演無論“傳統(tǒng)”還是“創(chuàng)新”節(jié)目普遍環(huán)繞展演宗旨作為,突出非遺保護傳承成果,依循要求踐行,出現一批特色濃郁藝術性強的優(yōu)秀作品。傳統(tǒng)類節(jié)目除具典型性代表性外,還有新發(fā)現的民間藝術樣式露臉(昭通市代表隊的鹽津縣廟壩鎮(zhèn)苗族大嗩吶演奏即其中一例),令人高興。創(chuàng)新類節(jié)目不少在主題創(chuàng)意、題材選擇、藝術手法和風格特色方面圍繞非遺保護傳承目標做了大膽嘗試,成績顯著。演編人員全力悉心付出,勇于探索實踐,收獲大量心得,積累不少經驗,精神可嘉,值得贊賞。當然,前進中亦不免存在某些不足、遺憾和值得思考改進的余地,諸如題材選擇面尚可擴大,編創(chuàng)中藝術與技術運用怎樣更有利于傳統(tǒng)升華和創(chuàng)新意圖及地域、民族特色的體現,如何通過展演準備過程注意挖掘、發(fā)現、推介尚不為人知的民間非遺藝術殊奇新種,主管者和編創(chuàng)者怎樣進一步加強自身文化藝術修養(yǎng)以適應越來越高的節(jié)目挑選、發(fā)現、編導、創(chuàng)作質量、水準要求,如何改變有的民族(如滿族)迄今沒有一個節(jié)目在展演中和大家見面的情況等,值得考慮。這些“余地”和藝無止境的民藝演進發(fā)展客觀規(guī)律寓含的希冀與高度,正是我們今后應該抓緊用心出力去彌補、改善、升進之點。

為有利于繼續(xù)前趨,收獲碩果,某些偶會出現并產生負面效應的觀念、說法需要留意和加以鑒別防范,如:有的人一說“傳統(tǒng)”,就片面地理解為必須“原封不動”,“土”到“掉渣”,絲毫更改不得;反過來,一提“創(chuàng)新”,便視傳統(tǒng)為“陳舊”“過時”事物,對之不屑不敬,以為全來和“傳統(tǒng)”不沾不靠的完全“新嶄嶄”的東西才叫合格。兩種認識均屬偏頗,有害無益。須知民族民間歌舞樂展演不是一般無界性的沒有特定目的要求的“聯歡”演出,正確認知“傳統(tǒng)”與“創(chuàng)新”的涵義并處理好兩者的辯證關系,握準展演基點,是搞好節(jié)目的關鍵一環(huán),切不可遺忘。

結 語

民族民間歌舞樂展演是一件具有重大現實意義和深遠意義的弘揚優(yōu)秀民族文化傳統(tǒng)與中華民族文化精神的大事。展演秉持挖掘傳統(tǒng)、傳承弘揚、創(chuàng)新發(fā)展的原則,在保持原真本色和鄉(xiāng)土個性風格特質的前提下充分利用民間歌唱、舞蹈、器樂素材資源進行科學整理、藝術升華和文化內涵增值處理,用富于創(chuàng)意與地域、民族色彩的生動、高妙藝術容姿向觀眾展示、宣傳、推介,以期達到鄉(xiāng)土民俗歌唱、舞蹈、器樂的優(yōu)秀傳統(tǒng)在國家重視、法律法規(guī)保障和社會關注、人民喜愛的優(yōu)好氣氛中獲得有效保護、傳承、發(fā)揚光大——包括反哺民間、促進民間歌舞樂藝術更加興旺、普及、提高的目的,為社會主義文藝事業(yè)發(fā)展繁榮、彰顯中華民族文化精神和履行文化戍邊重任做出貢獻。自面世以來,全省各州市熱忱投入,踴躍參加,通過包括25個民族(注:滿族暫缺)在內的540多個節(jié)目先后在邊陲彩云之鄉(xiāng)這個形成常態(tài)化機制的特殊最高藝壇亮相,既讓云南民族民間文藝舞臺盡顯驕陽艷燦,在多民族西南邊陲打出半壁江山,又令國內正大力開展、國際亦越來越唱響的非遺保護行動創(chuàng)造出一種具有動態(tài)、鮮活推進保護實效的經驗,同時明顯有助于加強民族團結、社會和諧和精神文明建設,在全省、全國產生影響。回顧以往,展演從無到有,從不為人知到八方矚目。十屆之程,成績斐然,真可謂一臺晚會,百樣姿色;一屆展演,萬千奇彩。回望邊陲嫣紅姹紫非遺民藝的璀璨星光一路輝燁閃亮,怎能不令人倍感欣慰和自豪!

閉幕式綜合晚會《不忘初心 守好根脈》

以服務各族群眾為目標,實行群眾、民間文藝積極分子、傳承人和基層文化藝術工作者、非遺工作者一同參加、共創(chuàng)、共享的原則,是展演生機活涌愈辦愈熱的重要原因。發(fā)自泥土基根的文化藝術——非遺珍粹的重要組成部分,由她的主人民間原創(chuàng)者、擁有者親力親為地進行選擇、加工、編創(chuàng)、提升、創(chuàng)作、演示并共享,既體現著文化藝術之主——人民大眾對傳統(tǒng)文化藝術財富的珍惜鐘愛之情,又顯現著人民意欲令其繼續(xù)蒸蒸日上發(fā)展的決心。這種生于鄉(xiāng)土,來自原根,呈于展演,影響全局,反哺民間,益于非遺保護傳承,助力民藝日趨興盛的作為,當與日月同光。

歌舞樂展演和非遺民藝保護傳承發(fā)展是一項長期、艱巨的任務。“路漫漫其修遠兮,吾將上下求索”——讓我們一同堅持努力,一路朝前奮進吧!

2017.12.28 于昆明蓮花池畔

____________________________________________________________________________________

作者簡介:楊德鋆 云南民族大學教授,昆明市文史研究館館員,中國少數民族音樂學會理事,中國少數民族舞蹈學會理事,國家非遺名錄評審專家,國家中國工藝美術大師評審專家,北京師范大學拉班研究中心首席專家,云南省非遺保護專家委員會副主任委員,云南省文物局專家組成員,云南省文物鑒定委員會委員,云南民族村非遺保護指導專家,云南藝術學院省級協(xié)同創(chuàng)新中心“民族藝術非遺傳承協(xié)同創(chuàng)新中心”學術委員會委員。云南省從藝50年以上文藝家榮譽稱號、勛章獲得者。云南省1979——1989社會科學優(yōu)秀成果一等獎獲得者。文化部非遺保護工作先進個人。享受國務院特殊津貼。

文章:楊德鋆

圖片:趙自莊 尹家玉 楊德鋆 胡榮梅 馬秀娟 王勇

編輯:王海

微信掃一掃

微信掃一掃