非遺班學員在認真刺繡

昨天,“中國非物質文化傳承人群研修研習計劃”大理大學2018年彝族刺繡培訓班在三都縣鳳之羽非遺體驗中心參觀學習后,繡娘們對水族的馬尾繡有了非常大的興趣,紛紛表示,不僅學到了繡技,還開了眼界,拓寬了思維。

非遺班學員刺繡現場

今日,學員們很早就起了,早早就來到非遺體驗中心,進一步學習交流,認真的開始繡了起來。云南省彝族服飾省級非物質文化遺產傳承人丁蘭英說:“這次來貴州收獲很大,不同繡法里都有本身的民族文化。作為非遺研培班學員,我們不論是在技藝,針法上,還是在市場文創產品的設計上都學到了很多。”

非遺班學員,從事白族刺繡的楊如玉說:“見到了很多好的傳統文化,學到了很多他們的技藝,是一次非常好的學習機會。”

非遺班學員,從事回族刺繡的馬麗春說:“我們回族的刺繡里有很多元素和馬尾繡有相通之處,這次的學習考察之行,打開了心扉,見到了很多非常優秀的作品,對我們的回繡起到了很大的作用。”

潘瑤主任在講述水族的文化

非遺體驗中心也做了精心安排,三都縣非遺中心潘瑤主任也前來為學員們講授水族的文化以及對非遺的傳承與保護。三都縣非遺中心主任潘瑤說:“大理大學非遺班的刺繡研修學員來到我們這里體驗,我們非常高興。來到我們這里的都是刺繡的傳承人,她們的繡技都很好,對于馬尾繡的繡法,她們也都很快就掌握了。其實,不管是馬尾繡、彝繡、平繡、打籽繡、辮繡等,都有自身最獨特的技法。這樣的交流非常棒,民族之間的文化傳承,非遺刺繡的創新有了很多的構思,更是加深了各民族之間的文化交流,以及非遺保護與傳承的很多思想的碰撞,這樣的交流學習非常難能可貴。”

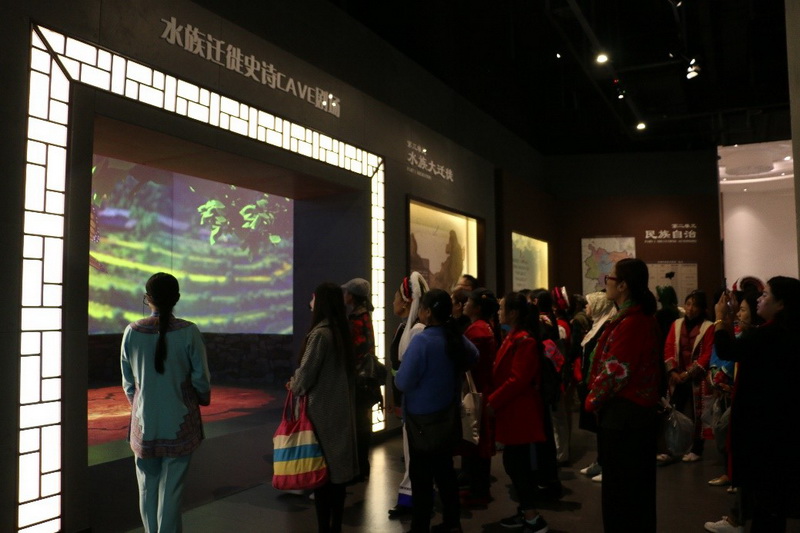

遠古水族,靈繡三都。非遺班還參觀了中國水族博物館,了解到了水族的歷史故事,文化傳統等很多知識。

非遺班學員參觀博物館

你看,繡娘們一針一線認真體驗,從細微之處便可以看到,傳統手工技藝里燦爛的民族文化。

非遺班學員一針一線認真刺繡,手法嫻熟細膩

傳承,需要民族個性、民族精神,更需要有工匠精神。大理大學非遺班學員對刺繡的喜愛,對非遺的傳承,體現在他們手尖上的技藝里。非遺班將繼續探訪,尋找多彩貴州的更多的文化內涵。

大理大學2018年彝繡技藝培訓班學員在貴州省三都縣非遺體驗中心合影留

文圖:張全德(中國大理網)

編輯: 王 海(云南省非遺保護中心)

微信掃一掃

微信掃一掃