11月19日,云南省第十一屆民族民間歌舞樂展演進行至第四天,觀眾熱情不減,大理州群眾藝術(shù)館內(nèi)一片歡騰。當晚,來自大理、迪慶、文山、昆明、西雙版納和怒江6個州市的23個節(jié)目競演角逐,600余名觀眾在現(xiàn)場觀看了演出。

作為本屆展演的東道主,大理州共選送了五個節(jié)目。其中,《開秧門》通過器樂合奏展現(xiàn)了白族開秧門這天喜慶熱鬧的景象;《吹腔樂》則將傳統(tǒng)戲劇“白族吹吹腔”中經(jīng)典的丑角扮相和標志性的順手順腳動作作為舞蹈語匯加以改編和呈現(xiàn),頗受觀眾喜愛。《二里半腔》《巍山打歌》與《笛弦和鳴》是南澗、巍山彝族風情的多樣體現(xiàn)。

創(chuàng)新類器樂《開秧門》 大理州代表隊

創(chuàng)新類舞蹈《吹腔樂》大理州代表隊

傳統(tǒng)類聲樂《二里半腔》 大理州代表隊

傳統(tǒng)類舞蹈《巍山打歌》大理州代表隊

傳統(tǒng)類器樂《笛弦和鳴》 大理州代表隊

昆明市的聲樂節(jié)目《我家(jie)西山》和《大河漲水沙浪沙》以昆明小調(diào)為底色,前者大膽創(chuàng)新,融合了花燈曲調(diào),以流暢的歌聲贊美西山新面貌,歌頌人民美好生活;后者則是傳統(tǒng)山歌,表達了戀人之間的甜蜜與眷戀。熟悉的音樂聲響起,石林彝族美麗的“阿詩瑪”和俊朗的“阿黑哥”為觀眾帶來了大三弦、小三弦、月琴、三胡、口弦等民間樂器的組合演奏——《樂樂呀》。戲曲舞蹈《云袖舞韻》把“滇劇”優(yōu)美的唱腔、鑼鼓與舞蹈語匯相結(jié)合,展現(xiàn)了戲曲音樂的獨特魅力以及滇劇花旦百媚千嬌的細膩之美。創(chuàng)新類聲樂《白鷺飛來》全新演繹古老的彝族海菜腔,給觀眾帶來不一樣的視聽感受。

創(chuàng)新類聲樂《我家(jie)西山》 昆明市代表隊

傳統(tǒng)類聲樂《大河漲水沙浪沙》昆明市代表隊

傳統(tǒng)類器樂《樂樂呀》 昆明市代表隊

創(chuàng)新類舞蹈《云袖舞韻》昆明市代表隊

創(chuàng)新類聲樂《白鷺飛來》昆明市代表隊

“水車吱溜溜,碧水清清流;滋潤著壯鄉(xiāng),澆灌了田疇。”文山壯族舞蹈《幸福水》重點突出壯族手巾舞的腳步動作,節(jié)奏輕盈流暢,風格清新獨特。《吩芮?洛》根據(jù)“弄驢壯族民歌”中的部分內(nèi)容改編而成,歌者語調(diào)平和,情感豐富,充滿淳樸鄉(xiāng)土氣息。《回家》唱出彝族阿細支系每年六月二十四呼喚遠方游子回家團圓的殷切之情。《笙鼓樂》是文山苗族牛皮鼓和蘆笙的精彩合奏,烘托出濃郁的節(jié)日氣氛。

創(chuàng)新類舞蹈《幸福水》 文山州代表隊

創(chuàng)新類聲樂《吩芮?洛》 文山州代表隊

傳統(tǒng)類聲樂《回家》文山州代表隊

創(chuàng)新類器樂《笙鼓韻》文山州代表隊

西雙版納州的參演節(jié)目可謂當?shù)貒壹壏俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)項目的一次集中展示。《歌唱新中國》是傣族章哈藝人在傣族古樂隊的伴奏下,向新中國成立70周年送上的美好祝福。《玎聲傳情》由國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“布朗族彈唱”代表性傳承人巖瓦洛和省級傳承人玉坎拉帶領(lǐng)一群布朗族少女共同演唱,表達了傳統(tǒng)文化代代相傳,生生不息的美好愿景。傣族象腳鼓藝人站在簸箕里跳鼓、斗鼓,高超的技藝、含蓄堅毅又風度翩翩的氣質(zhì)博得觀眾陣陣掌聲。《鬧婚調(diào)》是基諾族傳統(tǒng)民歌,歌曲用男女對唱的形式配合基諾族獨特的樂器——奇科、咘咕的伴奏,展現(xiàn)了基諾族婚嫁禮儀習俗。

傳統(tǒng)類聲樂《歌唱新中國》 西雙版納州代表隊

傳統(tǒng)類聲樂《玎聲傳情》 西雙版納州代表隊

傳統(tǒng)類舞蹈《簸箕·象腳鼓》 西雙版納州代表隊

傳統(tǒng)類聲樂《鬧婚調(diào)》西雙版納州代表隊

“開益”是白族拉瑪人詩歌、歌謠的總稱。在往屆的展演上,曾有民間“開益”藝人用高超的演唱技藝和真誠淳樸的情感表達征服了觀眾與評委。本屆展演,怒江州再攜《開益》登場,不同的表現(xiàn)方式,同樣的質(zhì)樸真情,讓觀眾再次大飽耳福。普米族器樂合奏《民族團結(jié)頌》,以普米族民間小調(diào)“拜龍調(diào)”和省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“四弦舞樂”為基礎(chǔ),結(jié)合羊頭琴、羊頭鼓、口弦等樂器,演繹普米族團結(jié)進步的幸福生活。

傳統(tǒng)類聲樂《開益》 怒江州代表隊

傳統(tǒng)類器樂《民族團結(jié)頌》怒江州代表隊

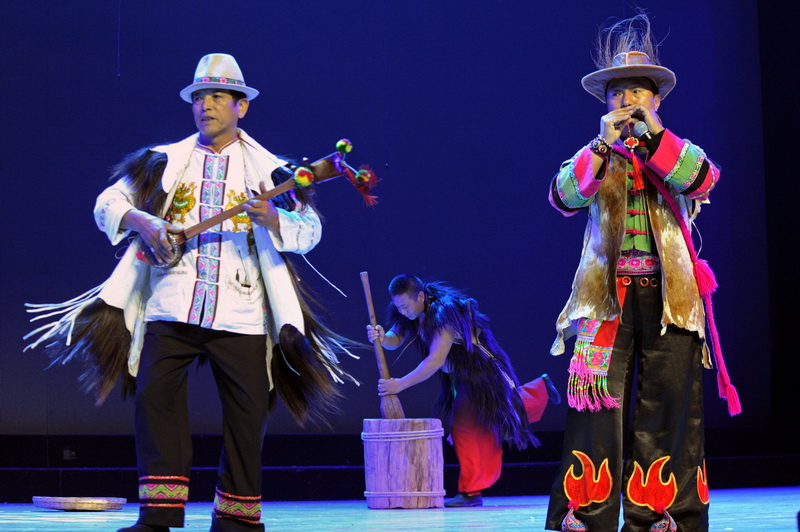

在梅里雪山神圣莊嚴的背景下,迪慶藏族青年組合演唱的一首《尼西情歌》深情款款,動人心弦。《傈僳族葫蘆笙演奏》的兩位非遺傳承人口鼻同用吹奏蘆笙,踏歌起舞,一出場就迎來一片叫好聲。作為今晚的壓軸節(jié)目,來自香格里拉三壩鄉(xiāng)的納西族傳統(tǒng)舞蹈《阿卡巴拉》將演出推向最高潮。“阿卡巴拉”是納西族“二月八”白水臺祭龍節(jié)的開祭舞蹈,有“歡慶吉祥”之意,入選第三批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。參加演出的28位演員均是來自三壩鄉(xiāng)吾樹灣的納西族村民,其中最年長的已有65歲。抵達大理后,他們每天都在酒店的院子里反復(fù)練習,直到在舞臺上將豪邁的“阿卡巴拉”舞蹈完美呈現(xiàn)。

創(chuàng)新類聲樂《尼西情歌》 迪慶州代表隊

傳統(tǒng)類器樂《傈僳族葫蘆笙演奏》迪慶州代表隊

傳統(tǒng)類舞蹈《阿卡巴拉》迪慶州代表隊

至此,第十一屆民族民間歌舞樂展演的69個參演節(jié)目全部展示完畢,眾多獎項花落誰家?結(jié)果將于11月20日晚,在大理州群眾藝術(shù)館舉行的閉幕演出暨頒獎晚會上一一揭曉。云南省文化館“云南群文云”數(shù)字平臺將持續(xù)對本屆展演進行全程直播,敬請關(guān)注。

文字:李艾玲(云南省非遺保護中心)

圖片:馬秀娟 吳昭紅(云南省非遺保護中心)

編輯:王 海(云南省非遺保護中心)

微信掃一掃

微信掃一掃