傳承人是非物質文化遺產的重要承載者和傳遞者,是國之瑰寶。正是由于傳承人的堅守,非物質文化遺產才歷盡滄桑仍熠熠生輝。由于傳承人的核心性與不可取代性,加之傳承人普遍年事已高,少部分非遺項目仍存在“人在藝在,人亡藝絕”的危險。傳承人所承載的技藝、經驗、文化記憶與教學能力,是非遺保護與發展的核心內容與動力來源。

根據原文化部2015年4月印發的《關于開展國家級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄工作的通知》(文非遺函〔2015〕318號)要求及原云南省文化廳工作安排,2015年,云南省非物質文化遺產保護中心組織啟動了云南國家級非遺代表性傳承人記錄工作。該記錄工作通過數字影像手段對傳承人進行口述史、實踐、教學的全方位記錄,把傳承人的畢生絕學記錄下來,留在當下,留給未來。通過開展2020年“文化和自然遺產日”云南省國家級非遺代表性傳承人記錄成果展播活動,希望籍此喚起人們對非物質文化遺產的關注。

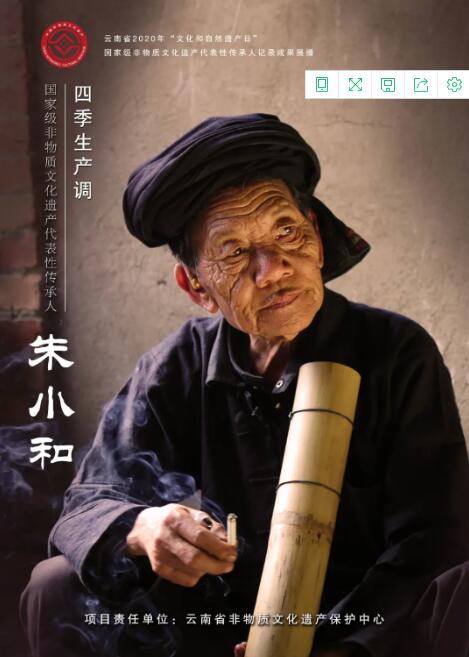

記錄成果展播(二)四季生產調 | 朱小和

四季生產調

哈尼族民間詩歌。第一批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄民間文學類項目。哈尼族語稱之為“哈巴”,意為“沿著祖先開辟的路子走”。主要流傳于云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河、元陽、綠春、金平等縣。哈尼族歷史上無文字,其先民積累的大量關于對自然、動植物、生產生活的豐富技能和經驗形成一套完整的農業生產生活和民間文化知識體系,經過總結提煉,以通俗易懂的歌謠“四季生產調”一代代傳承,使哈尼族農耕生產、生活的傳統文化一直延續至今。

《四季生產調》雖有不同版本,但主要內容相同。現在紅河州收集到的歌謠約1670行,分為引子、冬季三月、春季三月、夏季三月、秋季三月5個部分。引子部分有41行,用精彩生動的語言強調了傳承古歌、傳授傳統知識的重要性,其余部分按季節順序講述或介紹哈尼族四季生產農耕的程序,包括泡田、打埂、育種、撒秧、插秧、拔秧、栽秧、薅秧、打谷子、背谷子、入倉等過程及相關的民俗活動。其中也包括了與農耕活動相應的天文歷法和自然物候變化規律,用通俗易懂的語言描繪了哈尼族祭寨神、六月年“矻扎扎”、十月年這3個祈禱和慶豐收的節日,并對年輕人進行人生禮儀教育。

《四季生產調》體系嚴整、通俗易懂、可誦可唱;內容詳細具體,可操作性強,語言生動活潑、直白樸素;傳承歷史悠久,傳承的群眾基礎廣泛。主要是“莫批”(哈尼族民間文化傳承人)通過收徒弟的方式、家庭傳承及在節慶或公眾場合演唱等方式進行傳承。

傳承人介紹

海報設計:楊建榮

朱小和,1940年生,男,哈尼族,云南省紅河州元陽縣攀枝花鄉人,第一批國家級非物質文化遺產項目四季生產調代表性傳承人。

1954年,朱小和拜元陽縣勝村鄉高城村的普科羅為師,學習演唱哈尼族民間歌謠。他演唱的《四季生產調》包括引子、冬、春、夏、秋季五個單元,講述梯田耕作的程序、技術要領,以及相應的天文歷法、自然變化規律、節慶祭典和人生禮節等。他還培養了龍志能、羅依、普假省、馬呼則、陳文亮等徒弟。1985年至2002年12月,朱小和曾先后在廣東、深圳、昆明演唱遷徙史詩《哈尼阿培聰坡坡》和《哈尼族古歌》等哈尼民間口傳文學作品。1995年,由朱小和演唱的創世史詩《窩果策尼果》榮獲第二屆云南文學藝術創作獎一等獎。

文圖:云南省非遺保護中心

編輯:王海(云南省非遺保護中心)

微信掃一掃

微信掃一掃