新華社 北京6月12日電?題:沿著習近平總書記考察時的“非遺”足跡 新華社記者

黨的十九大后首次調研,他在江蘇徐州馬莊村買下村民制作的徐州香包,笑著說“我也要捧捧場”;在內蒙古赤峰博物館,他觀看《格薩(斯)爾》說唱展示,并表示“要重視少數民族文化保護和傳承”;在杭州西溪濕地,看過手工炒制龍井茶的技藝后,鼓勵他們把傳統手工藝等非物質文化遺產傳承好……

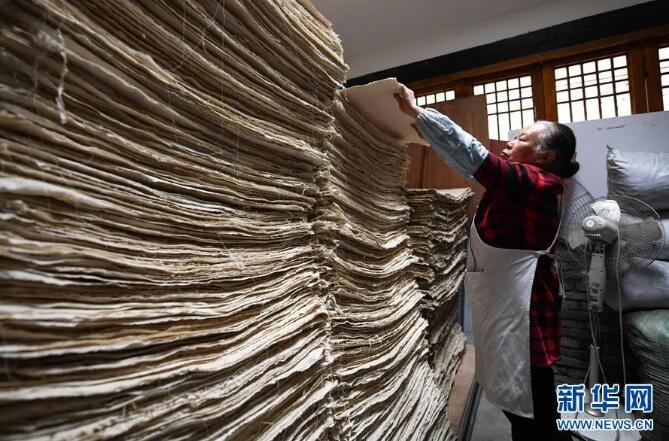

在河南省信陽市光山縣文殊鄉東岳村文化接待中心,光山花鼓戲傳承人張秀芳在展示花鼓戲服裝(6月6日攝)。新華社記者 張浩然 攝

人與自然共生共榮

“總書記對傳統手工藝這么關心和肯定,我感覺自己幾十年堅持傳承綠茶手工炒制技藝,這條路是走對了。”回憶起今年3月31日習近平總書記在杭州西溪國家濕地公園考察時的情形,59歲的炒茶大師樊生華至今仍激動不已。樊生華14歲學習炒茶,20歲正式“出道”。“人和茶的關系就是人與自然和諧相處的代表,荒山種上茶樹可以減少水土流失,喝茶的好處就更不用說了。”樊生華說,“總書記鼓勵我們把傳統手工藝等非物質文化遺產傳承好,接下來我要多帶徒弟,同時幫助村民共同提高炒茶技藝。”

古時西溪曾產茶,且品質和聲譽非常高。現在,公園設立茶葉炒制現場展示點,各項節慶活動中也會融入茶藝交流、茶道表演等。

??“我們將西溪的茶文化與西溪濕地悠久的歷史文化相融合,讓游客在欣賞美景之余有更多文化獲得感。”杭州西溪濕地公園管理委員會辦公室黨委書記、主任何蕾說。

??在考察西溪濕地時,習近平總書記提出,發展旅游不能犧牲生態環境,不能搞過度商業化開發。對此,何蕾印象深刻:“我們要繼續加大探索濕地保護和利用雙贏的‘西溪模式’,讓綠水青山的美景在西溪濕地長長久久地留下來。”

??除了茶文化外,西溪濕地近年來不斷發掘“龍舟勝會”“西溪船拳”“花朝節”等別具特色的非遺項目,既讓非遺活態傳承,也充實豐富了旅游的文化內涵。

??浙江省文化和旅游廳黨組書記、廳長褚子育說,浙江省是我國擁有國家級非遺項目最多的省。近年來,浙江深入挖掘和合理利用非遺資源,讓更多游客感受鄉風民俗。非遺+生態+旅游的產業發展,正成為新的經濟增長點。

在河南省信陽市光山縣文殊鄉街道文化廣場,光山花鼓戲傳承人張秀芳(后左)、方應亮夫婦在表演花鼓戲(6月7日攝)。新華社記者 張浩然 攝

民間小戲煥發新時代活力

??初夏時節,河南信陽光山縣文殊鄉一派悠然綠意。文化廣場上,一臺熱鬧的花鼓戲開場了。??“精準扶貧像繡花,貧困鄉村換新顏。換新顏,譜新篇,鞏固提升再攻堅。復興路上同追夢,神州處處艷陽天……”身著喜慶服裝的光山花鼓戲傳承人張秀芳和丈夫方應亮,正表演新編花鼓戲《中辦扶貧到光山》。

??2019年9月17日,習近平總書記來到文殊鄉東岳村考察,這對夫婦將這出戲唱給了總書記。

??“看了我們的表演,總書記鼓掌稱贊。”回想起那時的場景,張秀芳難抑激動,“我們要繼續刻苦學習、收徒傳藝,提高演出水平,讓花鼓戲唱響光山、唱響河南、走向全國。”

??從農閑唱戲到一年四季都唱,從挑著戲箱走路下鄉到開著舞臺車流動演出——張秀芳見證了這個已有近300年歷史的民間小戲“活下來”“火起來”的歷程。

??而今,張秀芳成立的光山福星花鼓戲文藝演唱團一年巡回演出200多場。

??“我們改編了很多反映時代社會變化的唱詞,在服裝、道具、唱腔、音響等方面也做了改進,希望吸引更多年輕人的目光。”張秀芳說。

??“風調雨順慶豐年,村村都把花燈玩”。目前,光山縣有大小民間花鼓戲班近200個,常年在各地演出,新創排了《黨中央扶貧到咱村》《戰勝疫情保平安》等現代劇目,受到群眾歡迎。

??近年來,河南深入開展非遺保護傳承,包括光山花鼓戲在內的百余種傳統戲劇正煥發新時代活力;太極拳、少林功夫、朱仙鎮木版年畫等非遺項目蜚聲中外。河南省文化和旅游廳副巡視員閆敬彩說,接下來,河南將力爭在非遺傳承創新、宣傳展示等方面有新突破,如打造“黃河非遺禮物”品牌,傳承弘揚黃河文化。

6月10日,內蒙古赤峰市巴林右旗的蒙古族說唱藝人(左一)在指導學生。新華社發(袁野 攝)

少數民族文化更加光彩奪目

??《格斯爾》是蒙古族史詩,講述格斯爾為民除害、保衛平安、促進草原人民和睦相處建設美好家園的故事,與藏族的《格薩爾》統稱為《格薩(斯)爾》。

敖特根花是《格薩(斯)爾》國家級代表性傳承人金巴扎木蘇的徒弟。2019年7月15日,在赤峰博物館,金巴扎木蘇、敖特根花和其他7位巴林右旗格斯爾說唱隊成員為習近平總書記表演了《格薩(斯)爾》史詩說唱。

“總書記詢問了《格薩(斯)爾》的傳承情況,作為一名傳承人,我要盡自己最大的努力培養好接班人,把《格薩(斯)爾》一代代傳下去。”87歲的金巴扎木蘇說。

巴林右旗是“格斯爾文化之鄉”。“目前,巴林右旗已形成聚合史詩演述、祭祀民俗、那達慕、群眾文化等為一體的《格斯爾》活態文化傳承系統。”赤峰市文化和旅游局副局長劉冰說,“落實總書記指示,大力扶持《格薩(斯)爾》等非遺傳承弘揚,少數民族文化更加光彩奪目。”

??這里是距離成都市中心約50公里的戰旗村,被稱作“網紅”景點的“鄉村十八坊”集中展示著郫縣豆瓣、蜀繡、竹編等10余種非遺制作工藝。

兩年前的場景依然歷歷在目,賴淑芳回憶道:“我說老百姓很感謝您,我想送您一雙布鞋。總書記說不能送,要拿錢買。”

賴淑芳從小跟著父親學做布鞋,干這一行已有40年。她的團隊制作的傳統手工布鞋要經過32道大工序,100多道小工序。

艾鵬開了唐昌布鞋淘寶店,設計上引入現代創意,并嘗試和棕編、蜀繡等非遺項目結合。2019年,產量約一萬雙,利潤30多萬元。

今年“文化和自然遺產日”前夕,艾鵬報名參加了阿里巴巴、京東等平臺聯合舉辦的“非遺購物節”,但很快發現庫存根本不夠用……

2019年,戰旗村接待游客110多萬人次,收入達數千萬元。“包括布鞋在內的各種非遺項目是吸引游客的重要原因。”戰旗村黨總支書記高德敏說,“很多非遺項目根在農村,這是我們得天獨厚的優勢。把非遺資源用好,能為脫貧奔小康、鄉村振興打下很好的基礎。”

五月五,過端午,掛香包,插艾草。

端午將至,在江蘇徐州潘安湖畔馬莊村,83歲的王秀英每天早上6點起床,早飯后就開始配制中藥、穿針引線,縫制香包。

??“很多地方端午節有掛香包的習俗,將香包佩戴在腰間、胸前可驅邪避暑。”王秀英說。

王秀英是徐州香包傳承人。2017年12月12日,習近平總書記來到馬莊村,走進村里的香包制作室,還花錢買下一個王秀英制作的中藥香包,笑著說“我也要捧捧場”。

王秀英說:“總書記的‘捧場’讓我很受鼓舞、更有自信,下定決心好好傳承,帶動更多村民致富。”

近年來,馬莊香包做出了產業“大文章”。馬莊村黨委第一書記毛飛介紹,村里成立民俗文化手工藝合作社,培育中藥香包制作能手200余人;投資200余萬元打造集香包設計、制作、展示、體驗、銷售為一體的香包文化大院。

“在加大產量的同時,我們還注重提高香包檔次,努力將其打造成徐州的伴手禮。2019年馬莊香包銷售額達800萬元。”毛飛說。

而今,集刺繡、中藥、中國結等傳統文化元素于一身的古老香包,在現代生活中“如魚得水”——它成為游客爭相購買的“網紅”紀念品、年輕人日常佩戴的“時尚單品”、居家的常備保健品。

“小香包蘊含大乾坤,普通手藝深藏活文化,傳承好、發展好就能服務于今天的生活。”中國民間文藝家協會主席潘魯生說,“傳承中華民族的生態觀、生活觀和文化觀,用精氣神、人情味、創造力去哺育今天的文化創意產業,希望越來越多的鄉村手藝裝點新時代美好生活。”(記者周瑋、余俊杰、翟翔、姜瀟、馮源、段菁菁、張浩然、魏婧宇、賀書琛、王迪、朱筱)

來源:轉載自新華網

編輯:王海(云南省非遺保護中心)

微信掃一掃

微信掃一掃