傳承人是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的重要承載者和傳遞者,是國之瑰寶。正是由于傳承人的堅(jiān)守,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)才歷盡滄桑仍熠熠生輝。由于傳承人的核心性與不可取代性,加之傳承人普遍年事已高,少部分非遺項(xiàng)目仍存在“人在藝在,人亡藝絕”的危險(xiǎn)。傳承人所承載的技藝、經(jīng)驗(yàn)、文化記憶與教學(xué)能力,是非遺保護(hù)與發(fā)展的核心內(nèi)容與動(dòng)力來源。

根據(jù)原文化部2015年4月印發(fā)的《關(guān)于開展國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人搶救性記錄工作的通知》(文非遺函〔2015〕318號(hào))要求及原云南省文化廳工作安排,2015年,云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心組織啟動(dòng)了云南國家級(jí)非遺代表性傳承人記錄工作。該記錄工作通過數(shù)字影像手段對(duì)傳承人進(jìn)行口述史、實(shí)踐、教學(xué)的全方位記錄,把傳承人的畢生絕學(xué)記錄下來,留在當(dāng)下,留給未來。通過開展2020年“文化和自然遺產(chǎn)日”云南省國家級(jí)非遺代表性傳承人記錄成果展播活動(dòng),希望籍此喚起人們對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的關(guān)注。

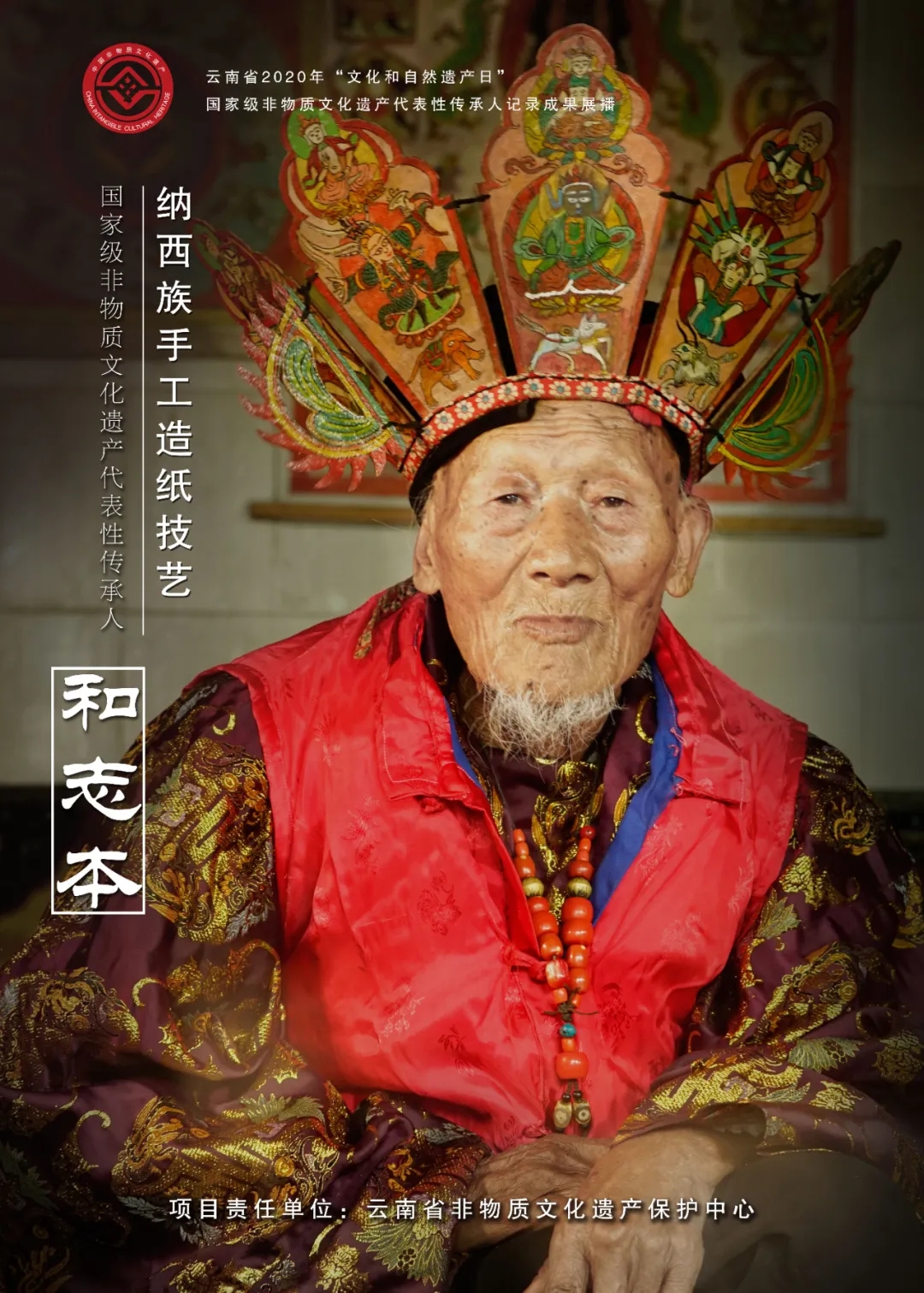

記錄成果展播(七)納西族手工造紙技藝 | 和志本

納西族手工造紙技藝

第一批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄傳統(tǒng)技藝類項(xiàng)目。主要流傳于云南省迪慶藏族自治州香格里拉縣三壩納西族鄉(xiāng)白地村。納西族手工造紙技藝始于清代,曾一度衰落,20世紀(jì)80年代,隨著東巴文化研究的復(fù)興和深入,逐漸復(fù)蘇。

納西族手工造紙技藝以家庭作坊進(jìn)行生產(chǎn),以父子傳承為主要傳承方式。納西族手工造紙技藝制品為東巴紙,亦稱“白地紙”,主要原料為當(dāng)?shù)鬲?dú)有的植物瑞香科麗江蕘花,亦稱“阿當(dāng)達(dá)”。該技藝流程有采集原料、曬干、浸泡、蒸煮、洗滌、舂料、再舂料、澆紙、貼紙、曬紙等環(huán)節(jié)。工具有紙簾、木框、曬紙木板、木臼等。白地東巴紙具有色白質(zhì)厚,不易蟲蛀,可長期保存等特點(diǎn)。

白地(即白水臺(tái))是納西族東巴文化的發(fā)祥地,東巴紙是東巴重要的寫經(jīng)用紙,在滇西北各民族中享有盛名。納西族手工造紙技藝取材獨(dú)特,技藝精湛,實(shí)用性強(qiáng),東巴紙多用于書寫東巴經(jīng)典,是東巴文化的重要組成部分,也是研究中國手工造紙術(shù)的難得實(shí)例。由于外來紙張的涌入和工業(yè)化造紙廠的建立,對(duì)成本高、勞動(dòng)強(qiáng)、周期長的納西族手工造紙技藝形成了較大的沖擊,當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)東巴紙的需求漸少,該技藝傳承面臨困境。

傳承人介紹

海報(bào)設(shè)計(jì):楊建榮

和志本,1928年生,男,納西族,納西族名納木若,云南省迪慶藏族自治州香格里拉市人,第二批國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目納西族手工造紙技藝代表性傳承人。

和志本出生于納西族東巴世家。12歲在舅舅阿普肯恒大師指導(dǎo)下學(xué)習(xí)東巴經(jīng)書、造紙和繪制神畫、神路圖及木牌畫,能主持各種占卜和儀式,是家傳東巴第六代傳人。從藝六十余年間,熟練掌握采集原料(蕘花)、剝皮、曬干、煮料、漂洗、舂料、澆紙、撈紙、揀雜質(zhì)、貼紙、曬紙等二十二道造紙工序。他制作的東巴紙具有色白、厚薄均勻、防蛀防腐、保存時(shí)間長等特點(diǎn)。和志本生前一直熱心于東巴造紙技藝傳承、創(chuàng)新和發(fā)展,積極帶徒授藝。

文圖&視頻:云南省非遺保護(hù)中心

編輯:王 海(云南省非遺保護(hù)中心)

微信掃一掃

微信掃一掃