傳承人是非物質文化遺產的重要承載者和傳遞者,是國之瑰寶。正是由于傳承人的堅守,非物質文化遺產才歷盡滄桑仍熠熠生輝。由于傳承人的核心性與不可取代性,加之傳承人普遍年事已高,少部分非遺項目仍存在“人在藝在,人亡藝絕”的危險。傳承人所承載的技藝、經驗、文化記憶與教學能力,是非遺保護與發展的核心內容與動力來源。

根據原文化部2015年4月印發的《關于開展國家級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄工作的通知》(文非遺函〔2015〕318號)要求及原云南省文化廳工作安排,2015年,云南省非物質文化遺產保護中心組織啟動了云南國家級非遺代表性傳承人記錄工作。該記錄工作通過數字影像手段對傳承人進行口述史、實踐、教學的全方位記錄,把傳承人的畢生絕學記錄下來,留在當下,留給未來。通過開展2020年“文化和自然遺產日”云南省國家級非遺代表性傳承人記錄成果展播活動,希望籍此喚起人們對非物質文化遺產的關注。

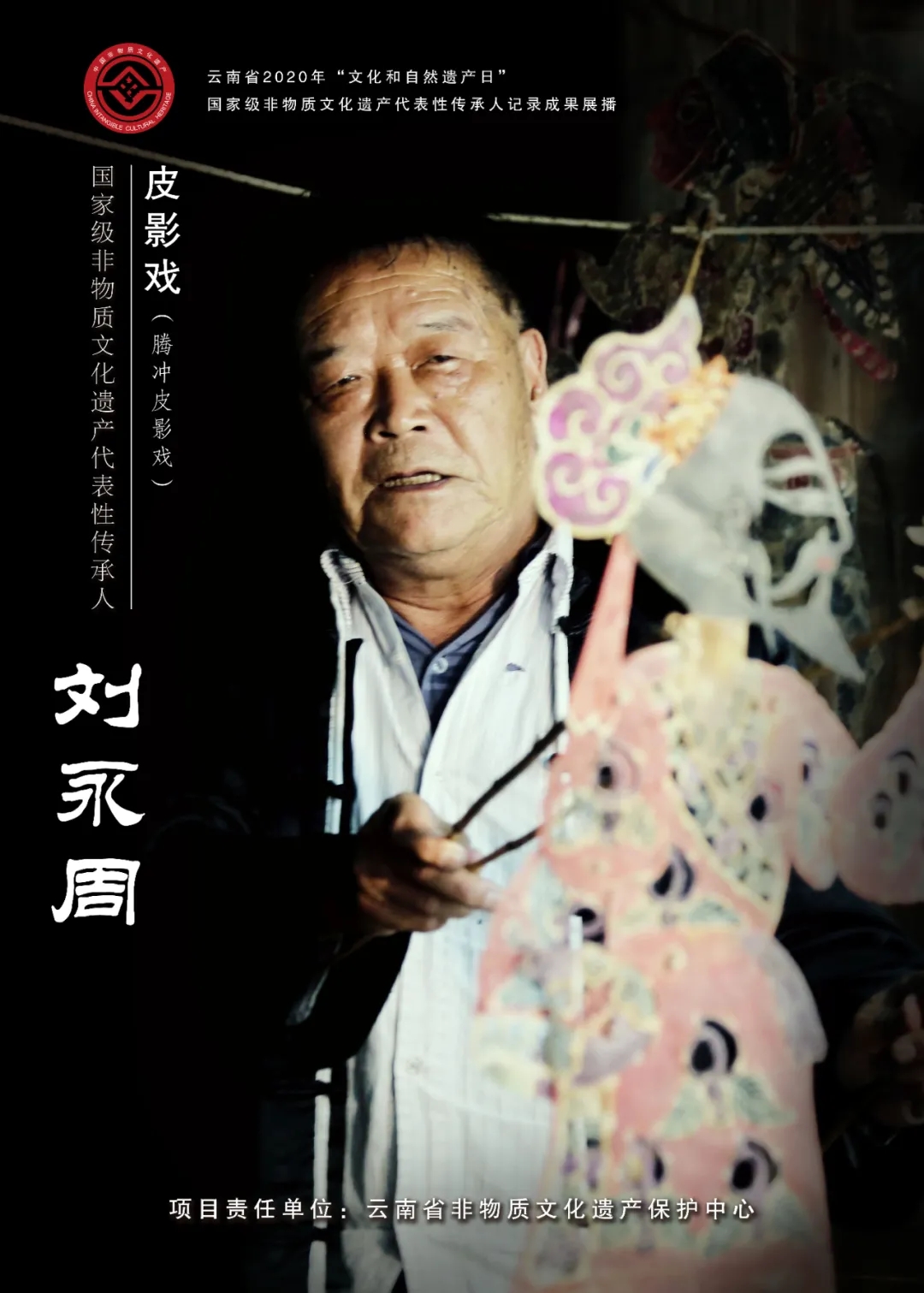

記錄成果展播(十一)皮影戲(騰沖皮影戲) | 劉永周

主要流傳于保山市騰沖縣,俗名燈影子,亦稱“皮人戲”。明朝洪武年間江南、湖廣、四川等地的屯墾移民將皮影戲帶到騰沖,逐步形成了由“西腔”和“東腔” 兩大流派組成的騰沖皮影戲,至今已有六七百年歷史。第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄傳統戲曲類項目。

騰沖皮影戲“西腔”靠子(供表演的皮影人物及道具,當地俗稱靠子)小巧精美,音樂節奏輕快,唱腔高亢嘹亮。“東腔”靠子高大莊重,音樂舒緩優雅,唱腔委婉細膩。靠子制作程序有硝皮、鏟皮、打磨、雕刻、連接、上色等環節。騰沖皮影戲靠子除了不同劇目的人物形象外,還有帥帳、桌椅、殿堂、朝房、車馬、轎船、兵器、坐騎、寺觀、廟宇、動物、花草等,目前約有頭靠800余個,身靠200余個。騰沖皮影戲靠子雕刻精美,形象逼真、百人百臉、百物百樣,形成了既有中原皮影風格,又有明顯地方特色的藝術精品。騰沖皮影戲的劇目多取材于傳奇、演義及民間故事等,尤以三國戲、東周列國戲、封神戲、水滸戲、西游戲、說唐、說岳、薛家將、楊家將等連臺本戲居多,約有三四百出。

騰沖皮影戲劇目題材豐富,故事情節曲折動人,人物形象個性鮮明,表演操作靈活自如,對白生動風趣,給人以很高的藝術享受。

傳承人介紹

海報設計:楊建榮

劉永周,1944年生,男,漢族,云南省保山市騰沖市人。第四批國家級非物質文化遺產項目皮影戲(騰沖皮影戲)代表性傳承人。

劉永周生于皮影世家,14歲隨父親學習騰沖皮影戲表演與靠子制作技藝。15歲隨父親演出,逐漸成為劉家寨皮影戲重要骨干,能熟練表演封神戲、東周列國戲等三、四百出傳統連臺本戲。劉永周的表演生動、唱腔優美,設計、制作的皮影靠子獨具匠心,造型夸張風趣,具有極高的藝術價值和收藏價值。自從藝以來,他的表演足跡遍及騰沖大多數村寨,并多次到梁河、盈江、芒市、瑞麗、隴川、昆明等地演出。劉永周對雕塑、音樂、繪畫等也廣有涉獵,多才多藝。

2003年,以劉永周為主的劉家寨皮影劇團傳統皮影戲劇目《西游記——孫悟空大鬧天宮》榮獲“金獅獎”全國第二屆木偶皮影比賽表演(綜合)銅獎,他獲造型制作獎。多年來,劉永周致力于搶救和保護騰沖皮影戲及靠子制作,教授了劉安逵、劉安憲、劉安平等一批掌握表演和靠子制作技藝的徒弟,為騰沖皮影戲傳承做出了貢獻。

文圖&視頻:云南省非遺保護中心

編輯:王海(云南省非遺保護中心)

微信掃一掃

微信掃一掃