傳承人是非物質文化遺產的重要承載者和傳遞者,是國之瑰寶。正是由于傳承人的堅守,非物質文化遺產才歷盡滄桑仍熠熠生輝。由于傳承人的核心性與不可取代性,加之傳承人普遍年事已高,少部分非遺項目仍存在“人在藝在,人亡藝絕”的危險。傳承人所承載的技藝、經驗、文化記憶與教學能力,是非遺保護與發展的核心內容與動力來源。

根據原文化部2015年4月印發的《關于開展國家級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄工作的通知》(文非遺函〔2015〕318號)要求及原云南省文化廳工作安排,2015年,云南省非物質文化遺產保護中心組織啟動了云南國家級非遺代表性傳承人記錄工作。該記錄工作通過數字影像手段對傳承人進行口述史、實踐、教學的全方位記錄,把傳承人的畢生絕學記錄下來,留在當下,留給未來。通過開展2020年“文化和自然遺產日”云南省國家級非遺代表性傳承人記錄成果展播活動,希望籍此喚起人們對非物質文化遺產的關注。

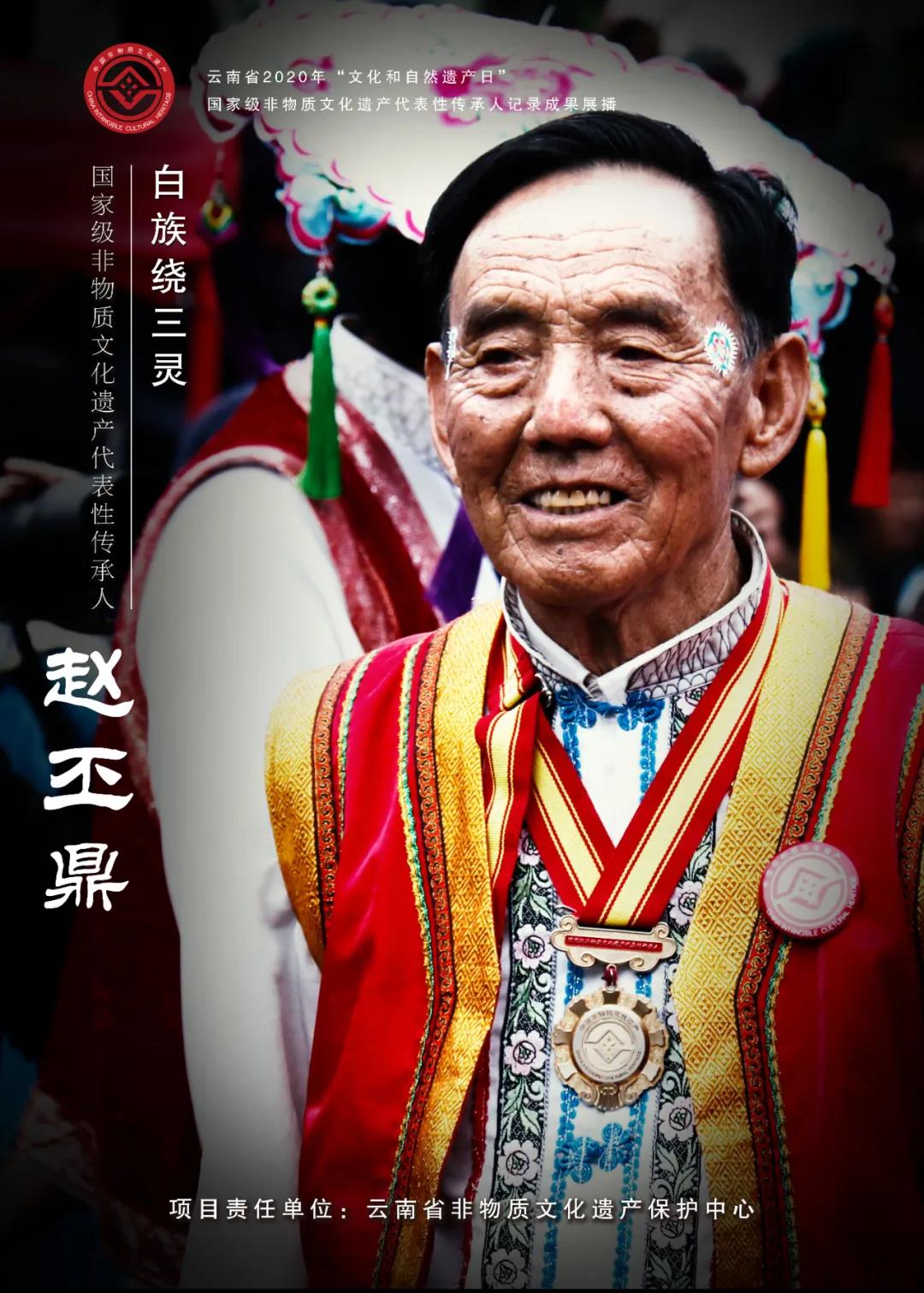

記錄成果展播(十七)白族繞三靈 | 趙丕鼎

大理白族民間重要傳統習俗活動,第一批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄民俗類項目,主要流傳于大理白族自治州蒼山洱海地區的白族村寨。白族繞三靈起源于南詔宗教祭祀儀式,較為普遍的傳說是大理七十一村村民代表“本主”朝拜神都的“中央本主”,祈求豐年而舉行的一種儀式,迄今已有一千多年歷史。節期為每年農歷四月二十三至二十五日,現已逐漸演變為祭祀本主與娛樂郊游活動相結合的民間盛會。

繞三靈白語稱為“觀上覽”,意為“逛山林”。“繞”,意為“載歌載舞行進”;“三靈”是指洱海西岸三個神靈象征。活動期間,在一對經過裝扮的歌手帶領下,洱海四周白族村寨的男女老幼邊唱邊舞,開始繞三靈活動。隊伍從大理崇圣寺(稱為“佛都”)出發,沿蒼山麓“繞”到喜洲慶洞村的圣源寺(稱為“神都”,即段宗榜本主廟),白天在圣源寺進行祈年等活動,夜晚在圣源寺附近的田野、樹林中歌舞狂歡。第二天從慶洞出發,到達洱海邊河矣城村的金圭寺(稱為“仙都”,即段赤誠的洱河神祠),祭“洱河靈帝”,夜晚依然歌舞達旦,以歌舞娛神、娛人。第三天沿洱海西畔往南回走,回到大理崇圣寺附近的馬久邑村,祈求本主庇佑。期間,成千上萬人參加,男女老少同歌共舞,表演白族調、大本曲、祭祀調、三弦、嗩吶、金錢鼓、霸王鞭等民間藝術。

繞三靈巡祭空間廣闊,參與者態度虔誠,文化活動的內容日趨豐富多彩,體現出白族在文化上的包容吸納能力,對增強文化認同感和凝聚力有很強的現實作用,在白族傳統文化中有標志意義。

傳承人介紹

海報設計:楊建榮

趙丕鼎,1942年生,男,白族,大理白族自治州大理市喜洲鎮作邑村人,第二批國家級非物質文化遺產項目白族繞三靈代表性傳承人。

趙丕鼎生長于白族民間大本曲表演世家,自幼耳濡目染,熟諳大本曲“三腔”“九板”“十八調”,22歲正式登臺表演,集眾家之長,一人多角、變換聲腔,將南腔、北腔融會貫通靈活運用于不同唱本及角色表演,深得群眾喜愛。白族大本曲演唱藝術是白族繞三靈民俗活動的組成部分,趙丕鼎一專多能,對繞三靈民俗活動的歷史淵源、民間傳說有深入了解,熟練掌握繞三靈民俗活動的各種祭祀、禮儀、表演。他收集整理傳統本子曲80余本,改編創作本子曲近百個,出版專輯,培養徒弟40多人,為傳承傳播白族傳統文化做出了貢獻。

文圖&視頻:云南省非遺保護中心

編輯:王海(云南省非遺保護中心)

微信掃一掃

微信掃一掃