李開福(1933-2023.1.2),省級非遺代表性傳承人、著名云南花燈演唱藝術家、教育家,原云南省藝術學校(現云南文化藝術職業學院)高級講師,云南戲劇家協會會員,中國音樂家協會戲曲聲樂研究會理事。云南花燈“五大燈星”(史寶鳳、袁留安、蔣麗華、夏曼遷)之一,與袁留安并稱云南花燈“男腔雙璧”。2023年1月,李開福先生在昆明家中與世長辭,享年90歲。

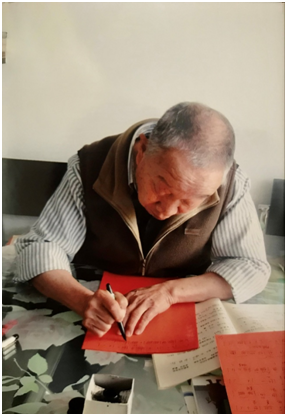

李開福先生

李開福先生的一生是為花燈藝術奉獻的一生。1933年,李開福出生于花燈之鄉晉寧縣晉城鎮,從小耳濡目染,7歲便開始學習花燈表演。1941年,父母和祖母在一年時間內相繼離世,孤苦無依的李開福開始過著寄人籬下的生活,飽嘗人世苦楚。那時邊搓席子線勞動,邊聽《進郎房》《送郎調》等花燈曲調成為一件帶給心靈慰藉的事,也愈發增添了他對花燈的喜愛。

李開福先生劇照

1956年,由于酷愛花燈藝術,憑借著個人天賦,李開福以高分考入“云南省文化藝術干部學校首屆學員班”,跟隨著名元謀花燈藝人張萬育、著名“新燈”藝人熊介臣等名家學習,逐漸形成了自己鮮明而獨特的表演風格。次年因品學兼優,被留校任教。1969年,任思茅地區劇團黨支部副書記、副團長。期間主持《摸花轎》《奪印》《雷鋒》《半把剪刀》等10余部花燈劇目音樂創作和劇目編導工作,主演的花燈劇《小放羊》《梁祝恨》《匡胤打棗》《墻頭記》等在云南城鄉廣為流傳。1980年,作為“云南省文化藝術干部學校”(現為云南文化藝術職業學院)骨干力量被調回任教,擔任花燈科負責人、藝術研究所副主任。先后主持排演《霓虹燈下的哨兵》《小刀會》《紅葫蘆》等花燈劇目。

1994年,李開福先生退休后返聘繼續任教六年,堅持教書先育人的教育理念,將“不離基地,博采眾花,為我所化,自成一家”作為從藝的座右銘,先后精心呵護、培養了13屆400余位學子,其中不少人才成為現今花燈界的領軍人物和骨干力量。2001年,為滿足云南花燈愛好者的需求,與王群老師合著完成22萬字的《李開福花燈唱腔選集》,為弘揚地方優秀傳統文化做出了積極的貢獻。

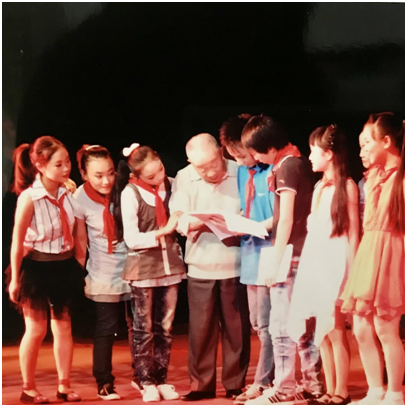

李開福先生教授花燈

2014年,李開福被云南省文化廳命名為第五批省級非物質文化遺產代表性傳承人。

李開福先生天賦亮嗓,音域寬廣,高低馳騁,自由靈動,他演唱細膩圓潤,明快清新,韻味獨特,花燈風格濃郁,受到廣大人民群眾的熟知和喜愛。他在吸取花燈藝術精華和尊重藝術規律的前提下,關注時代發展,對發揚花燈藝術進行了孜孜不倦地探索,尤其在聲腔藝術上做出了卓越的獨特貢獻。他在學習鞏固傳統成果的基礎上,邁步學習其他演唱藝術,力圖做到博采、消化、轉化為自己的養料,目的在于夯實花燈唱腔基礎,讓自身演唱和教學底氣更加充實。

李開福先生從事花燈藝術56年,先后主唱或參與錄制了30盒花燈磁帶;編寫了10余個劇目音樂;應邀錄制音樂作品25次;多次應邀進行云南花燈廣播講座;配合編寫演唱資料10余曲;國慶四十周年中央人民廣播電臺國慶戲曲專題展播節目,受邀專訪并錄制了3段花燈唱腔《京童腔》《打金釵》《不為蘭花我不來》在國慶期間播放,同時中央人民廣播電臺國際頻道通過電波,將李開福先生的花燈唱段送到海外,多位華人華僑寫來信件,表達了遠在異鄉聽到鄉音的激動與開心,并表達了對中央廣播電臺和李開福先生的感謝。

李開福先生思想先進,政治敏銳,他以高度的責任感、使命感學習、貫徹黨的文藝方針政策,作為黨員藝術家他把政治思想覺悟化入實踐,全身心投入到他所熱愛的花燈事業當中。數十年來,先后在云南三十余個地區縣市義務輔導花燈愛好者,累計輔導學生數千人,深受廣大云南花燈愛好者愛戴。

李開福先生心系花燈事業,畢生致力花燈藝術的教育傳承、研究發展與傳播,他以實際行動踐行了一名中國共產黨員愛國愛黨、崇藝敬業的理想、誓言,為弘揚中華優秀傳統文化做出了杰出貢獻,是德藝雙馨的花燈藝術傳承人。

李開福先生退休后仍用心于花燈傳承

2021年,昆明市文化館以李開福先生的傳承故事為原型,創作了花燈節目《小小燈籠四四方》,在“云南省第十二屆民族民間歌舞樂展演”中榮獲傳承獎。

《小小燈籠四四方》展演劇照

燈影婆娑花抖香,良人往兮德藝傳。雖然李開福先生已經離去,但他的藝術風采和傳承精神會永遠留在人們心中,激勵著我們一代代薪火相傳!

撰文:昆明市文化館 劉鳳英 何肖文

供圖:昆明市文化館 李朝暉

微信掃一掃

微信掃一掃