云南省非物質文化遺產巡展(第二十二期)暨易門“二月二”戲會活動將于3月10日—3月14日在龍泉文化廣場舉行,跟小編一起來看看有哪些參展的非遺項目。

烏銅走銀制作技藝

烏銅走銀曾與北京“景泰藍”齊名,并稱“天下銅藝雙絕”。是以銅、金等貴金屬為原料,按一定比例熔化后造成坯,在坯上雕刻各種花紋圖案,然后將熔化的銀(金)走入細密的花紋圖案中,冷卻后打磨光滑,再用祖傳工藝使底銅變成烏黑色,透出銀(金)紋圖案,呈現出黑白(黃)分明的裝飾效果。即歷經化料、秘方煉銅、鍛片、鏨刻、走銀、成型、拋光、捂黑等十多道工藝制作成,使其在莊重深沉的黑底上襯托出銀光閃閃的燦爛紋飾。

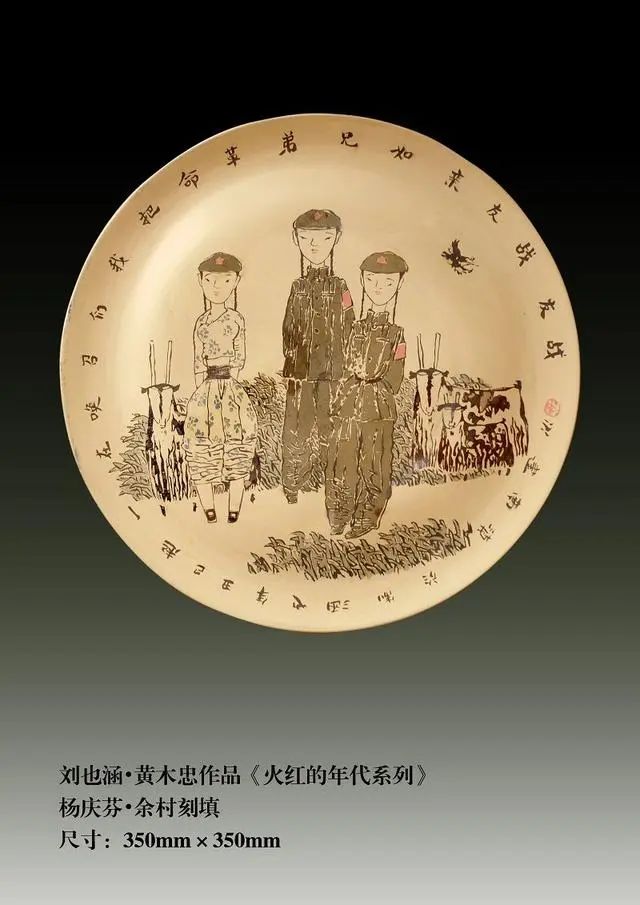

陶器燒制技藝(建水紫陶燒制技藝)

建水紫陶燒制技藝始于元代,制作工藝考究。原料中含有特殊礦物質,燒制后呈現紫紅色或醬紅色。主要有泥料處理、塑形、燒制、出窯、磨光等工序。其質地細潤,色澤亮麗,獨具一格,有“體如鐵、音如罄、明如水、亮如錦”的美譽。

銀器鍛制技藝(鶴慶銀器鍛制技藝)

鶴慶銀器鍛制技藝,主要流傳于大理白族自治州鶴慶縣新華村及羅偉邑、秀邑、母屯、板橋等村。鶴慶銀器以純銀為主料,以鏤雕和純銀抽絲編盤工藝相結合,根據所需制品形態、規格,加工而成,保留了較為傳統的民間手工技藝特征。銀器造型豐富,種類繁多,工藝精湛,制品包括各式茶具、酒具、炊具、刀具、首飾、宗教法事用品等。

白族扎染技藝

白族扎染古稱“紋頡”,主要流傳于云南省大理白族自治州大理市喜洲鎮周城村和巍山彝族回族自治縣的大倉、廟街等地,尤以周城白族扎染最為著名。原料一般為棉白布或棉麻混紡白布,染料主要為植物藍靛溶液,扎染工序分為刷圖案、絞扎、浸泡、染布、蒸煮、曬干、拆線、碾布,關鍵是絞扎手法和染色工藝。扎染產品種類浩繁,圖案豐富吉祥,融藝術化、抽象化和實用化為一體,是白族文化的積淀。

銀胎掐絲琺瑯器制作技藝(永勝琺瑯銀器制作技藝)

“掐絲琺瑯彩”是銀器的一個種類,俗稱琺瑯銀器。琺瑯銀器起源于蒙古,最早是蒙古族工藝,是種常用在珠寶和鐘表上的裝飾方法。永勝琺瑯銀器主要流傳于永勝縣永北鎮和金官鎮(今三川鎮),早在明清時期就行銷云南省內外,出口東南亞一些國家。

傣族手工造紙技藝

傣族手工造紙技藝流傳于臨滄市耿馬縣孟定鎮遮哈村民委員會芒團村和永德縣永康鎮永康村民委員會芒石寨村。傣族手工造紙技藝制作工具有采料刀、揭紙木刀、鐵鍋、石墩、木錘、均勻棒、澆紙床、紙模、瓷碗等。傣族手工造紙技藝是中華造紙技藝的活化石,具有見證中華民族文化傳統生命力的獨特價值,是我國四大發明之一“造紙術”的活化石,至今仍有勃勃生機。

德昂族酸茶制作技藝

德昂族酸茶分濕茶和干茶兩種,濕茶為食用,干茶為飲用。一年之中選擇春夏兩季來制作酸茶。濕茶一般當做菜來食用,干茶則是用來飲用的,其湯色年限淺的呈黃綠色,年限稍深則金黃透亮,十分誘人,年份較深的則呈現出優美的紅色。嗅之微酸,喝之輕柔爽口,既有熟茶的柔和,又不失綠茶的清新,回味甘甜,余韻悠長。

省 級

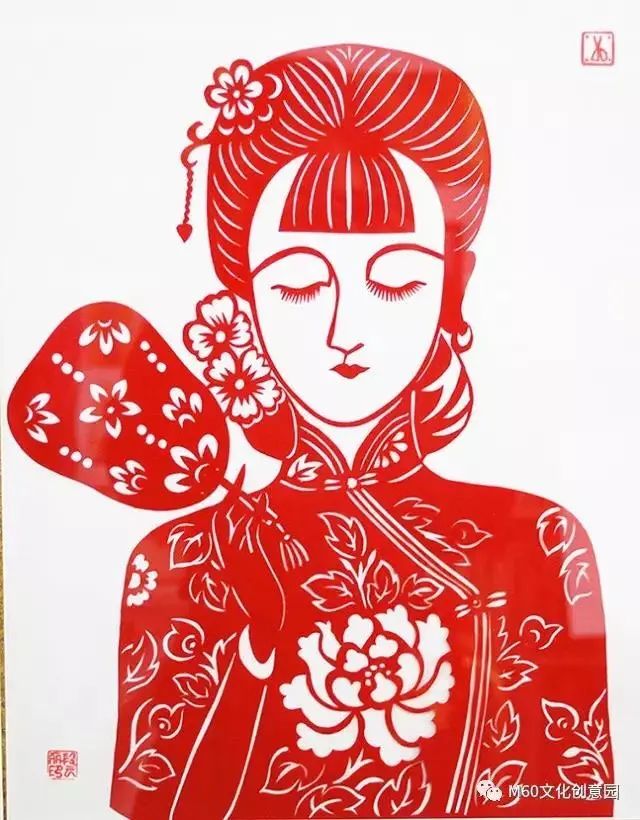

剪 紙

漢族剪紙是以紙張為原材料,剪刀、刻刀為工具,通過巧手剪裁而成圖案的民間美術,主要流傳于昆明市市區、富民縣等地,一般以家傳和師傳為主。作品多為吉祥圖案、服飾刺繡底樣等。剪紙作品造型夸張,內容豐富,寓意深刻,風格獨特,質樸清新,具有濃郁的鄉土氣息。

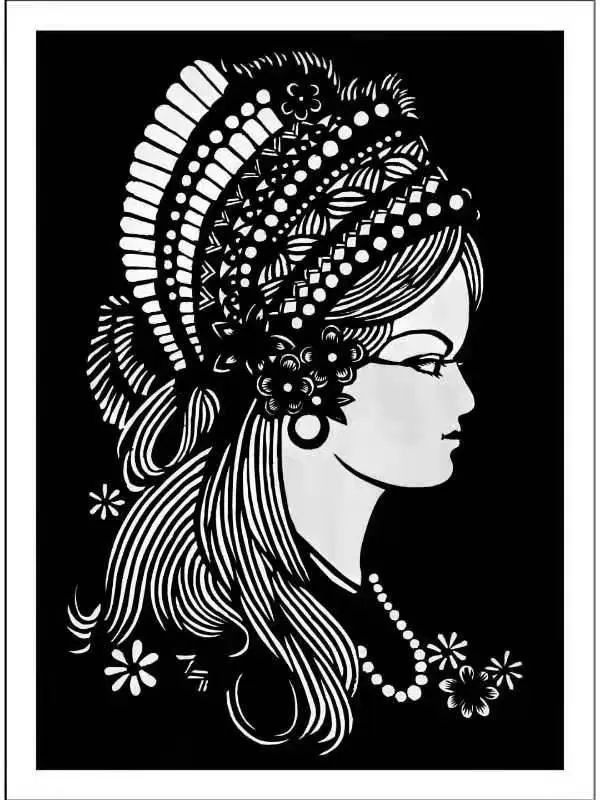

剪紙(剪影)

剪影作為剪紙藝術的特殊形式,作品多為人物輪廓形象、吉祥圖案等。其特點貴在一個快字,妙在準確地表達事物,剪人物唯妙唯俏,栩栩如生,一氣呵成從不修飾,許多作品有著深遠的意境。

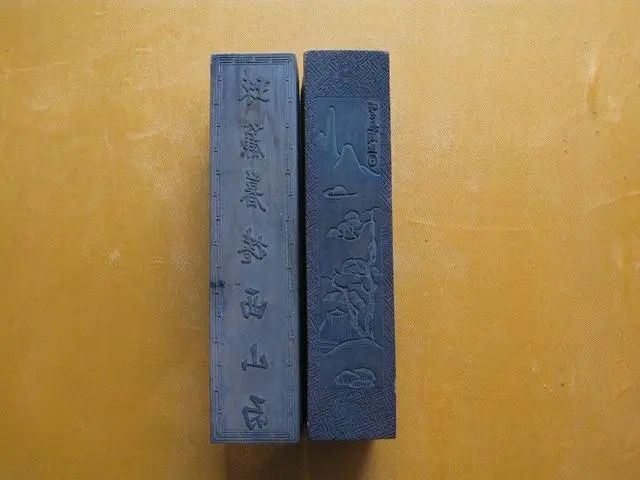

天寶齋制墨技藝

主要流傳于昆明地區,本地區本行業獨此一家。天寶齋制墨以油煙、麝香、冰片、金箔、珍珠粉等10余種名貴材料制成高級漆煙墨,配方和工藝講究。技藝流程有:煮膠、篩煙、和劑、蒸劑、研磨、秤劑、杵搗、丸桿、樣制、修整、陰干、著色敷彩。墨制成品有:“墨條”、“墨槌”、墨汁。天寶齋制墨產品色澤黑亮、濃淡五色、宜書宜畫、氣味芬芳、耐水性強、拓裱不變、千載存真。

面塑(嵩明縣)

面塑俗稱面花、禮饃、花糕、捏面人,是一種流傳很廣的傳統民間美術。主要用上等小麥面粉和糯米面,配與各種顏色和石蠟、蜂蜜,經過防裂防霉處理,和成柔軟面團,經捏、搓、揉、掀、切、科、劃、挑等技法,制成生動活潑的藝術形象,廣泛應用于節慶民俗活動。作品完整飽滿,造型略有夸張,手法簡練,注重神氣,淳樸敦厚,色彩艷麗,有較高藝術審美價值和民俗研究價值。

風箏制作技藝(滇式風箏制作技藝)

元代,風箏傳入云南。20世紀初,昆明萬鐘街的“蘇風箏”曾譽滿全城,但隨著城市建設,空地越來越少,放風箏的人也越來越少。徐作坤老師的風箏是根據云南氣候特點而制作,在“第18屆國際風箏邀請賽”中得到國際風聯康老師的肯定,他的風箏技術與北方傳統風箏不同,有一定特色,稱其為云南的“滇蜂”風箏。

豆腐制作技藝(石屏豆腐)

石屏的豆腐制作方法與眾不同,不用石膏,不用鹵水,而是用古城內地下井水直接點制。奇怪的是石屏的井水一旦離開石屏,無論如何也不可以直接用來點制豆腐了。與眾不同的關鍵環節在于點漿、壓榨等環節,做出來的豆腐味美鮮嫩,而且有韌性,即便是用手提起來左右甩動,也不至于斷離,這就是所謂的“云南十八怪,豆腐甩著賣”。石屏豆腐質嫩味美,營養豐富。

酒制作技藝(楊林肥酒)

酒制作技藝(楊林肥酒)是昆明市嵩明縣獨特的釀酒工藝,流傳于昆明市嵩明縣楊林鎮。“楊林肥酒”取名“肥酒”,意為“補酒”,“肥”是營養豐富、滋補的意思。楊林肥酒圓潤、醇和,酒中含有葡萄糖、蛋白質、酵素、維生素、果糖、棗酸等營養成分,可促進人體新陳代謝、滋補身體,其中部分藥材可改善機體免疫力,降低膽固醇,促進脂質代謝。楊林肥酒目前已經形成肥酒系列、清酒系列、保健酒系列等20多個產品。

火腿制作技藝(無量山火腿)

無量山火腿源于當地民眾殺年豬儲存、食用肉制品的習俗,是南澗縣有名的傳統肉類食品。主要流傳于無量山擁翠鄉、碧溪鄉、公郎鎮、寶華鎮、無量山鎮等鄉鎮的部分村寨。無量山火腿的制作,對氣候、季節、原料、工藝流程都有著很嚴格的要求。火腿肉質細嫩,香氣四溢,沁人心脾,油而不膩,香味濃郁,瘦肉香而不咸,肥肉香而不膩,色、香、味俱全,回味無窮,深受各地消費者的歡迎。

陶制作技藝(大理陶)

大理陶制作技藝流傳于祥云縣、劍川縣等地,是一種傳統制陶工藝。劍川土陶產品按其用途主要有生活用品、建筑用品、賞玩、祭祀四大類,制陶使用的原料是產于當地的黏土和細沙。

水酥餅制作技藝

永勝水酥餅制作技藝,源于民國二十四年間,是永勝縣民間家庭中的傳統特色食品。水酥餅色香味美,易于消化、吸收,酥滑不膩,食用方便,老少皆宜。形狀各異,品類繁多,有火腿、白糖、豆沙、蜂蜜、玫瑰、五仁、紅豆、水果類等,是日常生活中最受人們喜愛的甜點。

奶制品制作技藝(藏族奶制品奶渣制作技藝)

奶渣是牦牛奶發酵后制成的一種乳制品,其性質類似于奶酪,味酸,呈白色、豆腐狀,是藏族一日三餐都離不開的傳統點心。目前,香格亞諾奶渣餅成熟的口味有經典原味,果仁味,鮮花,以及蔓越莓味四種。外酥里嫩,松軟可口,酸甜相間,口感層次豐富鮮明,是一款既有濃郁的民族和地域色彩,又能被廣大消費者接受并喜愛的風味點心。

保山瑪瑙雕刻技藝

“南紅瑪瑙”古稱“赤玉”,俗稱“滇南紅”,因產于南方,顏色為紅色而得名。保山南紅瑪瑙雕刻技藝歷史悠久,可追溯到唐代。保山是南紅瑪瑙的最大產地,產自保山的南紅瑪瑙色澤濃艷深厚,質地油潤脂滑,品相極佳。保山南紅瑪瑙料小多裂,雕刻難度極大。佩戴南紅飾品就代表著喜慶、美滿、運氣通達,承載著中國人對富貴吉祥、幸福美滿生活的精神寄托。

市 級

皮革雕刻技藝

傳統皮雕刻手工工藝歷史悠久,最早可追溯到古代游牧民族。傳統牛皮雕是一種富有濃郁民族特色的傳統工藝,它通過民間皮雕藝人巧妙的構思用刻刀在牛皮上精雕細琢出圖案的輪廓,經過特殊描繪、著色、層染、拋掐光、定形、半浮雕凹凸壓制等一系列工藝、幾十道工序純手工制作完成。

呈貢豌豆粉

豌豆粉是呈貢很有代表性的地方特色小吃,提起呈貢豌豆粉,在云南省內無人不知無人不曉。呈貢大部分地區均會做豌豆粉,其中以七甸村、吳家營村,可樂村、石碑村、縣城、小河口村因水土關系和制作工藝、口味好而產量較大,影響較廣。

葫蘆雕繪

葫蘆雕繪是在雕刻的基礎上,按照繪畫的方法用顏料調色,然后根據雕刻的圖形紋絡上色,不僅運用中國畫的勾、勒、點、染、擦、白描等手法,而且還運用雕刻、鏤空等技藝讓其產生出豐富的層次感和飽滿的色調,具有較強的立體感,獲得一種視覺沖擊力,具有較高的藝術欣賞價值。昆明地區葫蘆雕繪主要流傳在西山區,其題材內容非常豐富,立意新穎,具有濃郁的地方特色,深受人們喜愛。

糖畫

糖畫,又稱“糖影兒”“糖餅兒”“轉糖”。是以糖為材料,以勺子為“筆”、糖稀為“墨”,各種生動的圖案造型在藝人的手下躍然而出。這一民間技藝雖屬小技,卻歷史悠久,源遠流長。據考證,糖畫大約形成于明代,距今約有500余年歷史。

竹編(騰沖)

騰沖竹編歷史悠久,自明代一直流傳至今。主要集中在騰越鎮小西、北海一帶。“竹編”的工藝很復雜,光破蔑就要好幾道工序,加上編制、收口、拉蔑等,更是需要不少功夫。如今的“竹編”產品,生動的藝術創意為“竹編”手藝增加了人文色彩,豐富了它的功能性。蔑制挎包、蔑制水壺、蔑制創意燈、蔑制杯具等各種大大小小的蔑制品以時尚、適用的形象出現在我們眼前時,不由得耳目一新。

除了上面介紹到的非遺項目,現場還能看到骨角工藝(楚雄骨角工藝)、瓦貓(昆明瓦貓)、醬油釀造技藝(云龍醬油)、普洱茶制作技藝(水之靈古茶制作技藝)等共59項非遺技藝,讓你沉浸式感受非遺魅力。

轉載自玉溪文旅政務信息平臺

微信掃一掃

微信掃一掃