民 俗 節 慶

編者按

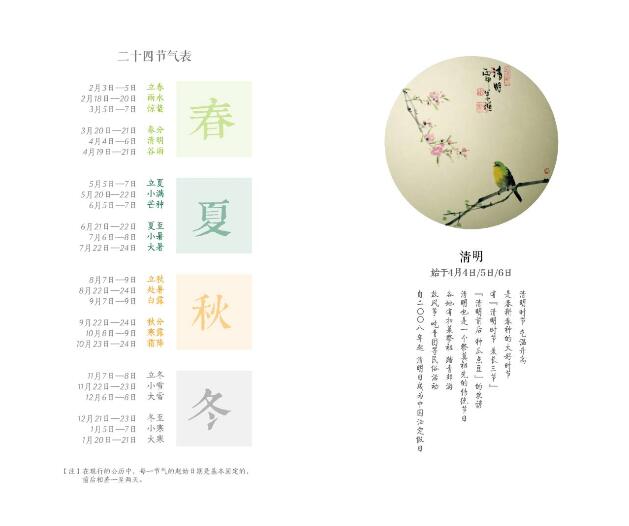

清 明,是二十四節氣中的第5個節氣,一般在公歷4月的4—6日,此日太陽到達黃經15°。到這一時節,中國大地無論南方北方,氣溫普遍上升,南方霧氣減少, 北方風沙消失,空氣清澈,景物明晰,因此得名“清明”。這是一個表征天氣物候的節氣名稱。民間諺語有“春分后,清明前,滿山杏花開不完”、“清明前后,種 瓜點豆”等,這時,全國大江南北直至長城內外,已都是一片繁忙的春耕景象。清明時節的螺螄最肥,營養價值最高,所以民間有“清明螺,抵只鵝”的說法。

清明

氣清景明,萬物皆顯

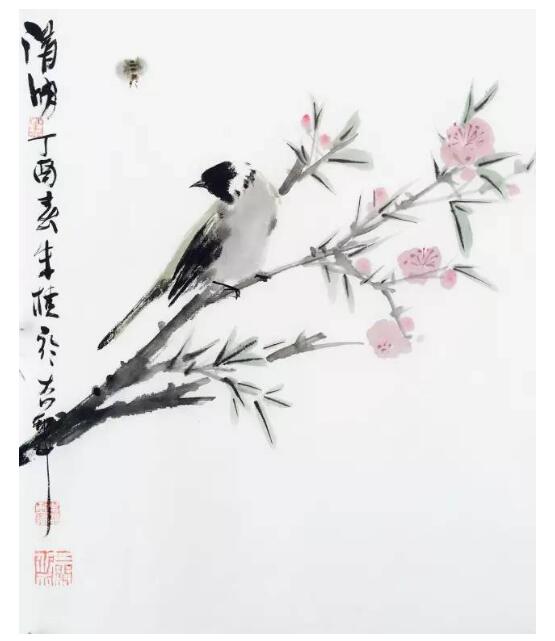

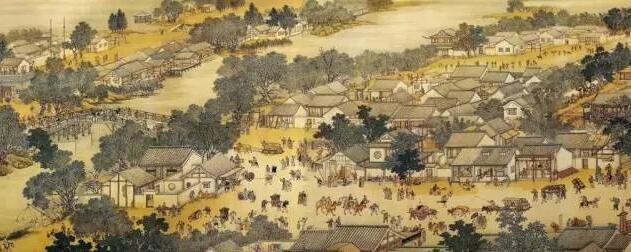

▲節氣文人畫《清明》 朱樵

“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。”杜牧的這首《清明》,太過膾炙人口,以至于其描繪的畫面幾乎成了清明的“標準配置”:紛紛細雨、悲傷行人、借酒消愁、牧童騎牛。

的確,清明是一個祭奠亡靈和思念親人的日子。文人墨客賦予了清明太多的哀傷,加之清明這天的天氣似乎總是很應景,十之八九如杜詩描述的一般雨霧迷蒙、煙雨凄迷,于是,我們在不知不覺間忘記了清明美好的本意——氣清景明,萬物皆顯。清明因此而得名。

在古代,清明是一個歡樂的日子。這一天,家家戶戶扶老攜幼,提著冷食來到郊外踏青、放風箏、蕩秋千。按照現在的說法就是野餐。更有文人騷客,帶上酒具,尋一山清水秀之處,三五成群臨水而坐,曲水流觴,吟詩作賦,讓人好不羨慕。

幾多傷悲,幾多歡樂,都是同一個清明。有時候想,古人何以如此“分裂”?其實,只要讀懂了農耕文明時期先人們的人生態度,疑問自然消失。

古人追求的人生修養最高境界是樂天知命,而這種修養是建立在自然和諧基礎之上的,于是乎“天人合一、隨遇而安”就成了他們的人生態度。該祭奠時祭奠,這是人生的責任和情感的寄托;該游樂時游樂,這是自然的賜予和生命的需求。

清明,既是節氣,又是節日。節氣的清明,是春耕春種的大好時機;節日的清明,是民間寄放情感和犒勞自己的傳統日子。

清明

物候與花信

清明有三候:

一候桐始華

二候田鼠化為鴽

三候虹始見

意即在這個時節先是白桐花開放,接著喜陰的田鼠不見了,回到了地下的洞中,鵪鶉鳥開始增多,然后是雨后的天空中可以見到彩虹了。

風有信,似有德行,于是在我們的傳統中,把“信風”又稱為“德風”,反映了我們民族傳統中“萬物有靈、以德為上”的觀念。清明時節,桐花、麥花、柳花依次開放。只有在恰當時節問候這些盛放的花朵,才能不辜負大自然的一番美意。

清明源于“清明風”。春秋時《國語》中記載:一年中共有“八風”,其中“清明風”屬巽,即“陽氣上升,萬物齊巽”。漢朝劉安所作的《淮南子●天文訓》中也有“春分后十五日,斗指乙,則清明風至”的記載。

清明

(Fresh Green)

▲節氣文人畫《清明》 朱樵

圖片來源:《二十四節氣國畫圖冊》

古人將一年中的“八風”都起了名字:東風叫明庶風、南風叫景風(亦名凱風),西風叫閶閭風,北風叫廣莫風,東北風叫條風(又叫融風),東南風叫清明風,西北風叫不周風,西南風叫涼風。

“清明風是一年中的八風之一,是冬至后吹過45天條風和45天景風以后吹來的溫暖清新的風。清明前后往往細雨霏霏、和風拂拂,正是種植莊稼的大好時節,這時的風和雨都是人們所喜歡的。”

相關習俗

二十四節氣里,清明是個“跨界”的異數——既是節氣,又是節日。

“清明時節,麥長三節。”此時氣溫上升,草木普遍現青,百花盛開,春意盎然。北方大部分地區已經擺脫寒冷,春播繁忙。

古時距清明節氣一兩天的時候有一個寒食節(冬至后第105日)。宋代之后,寒食節吃冷食、掃墓等習俗移到清明之中(現在韓國還保留在寒食節進行春祭),也可以說寒食節風俗結合清明節氣的日期變成了清明節。

清明節兩大習俗,寒食、祭祖,前者已經很少見到,后者則從未消散。

改火:新耕作期開始

寒食節由兩項內容組成,一個是官方的改火儀式,一個是民間的禁火寒食。冷食折射出先民曾經歷過的食物匱乏階段,改火儀式則標志著新耕作期的開始。

原始社會,火種來之不易,先民鉆木取火,取火的樹種往往因季節變化而不斷變換。因此,改火與換取新火是古人生活中的一件大事。

關于改火的記載,先秦文獻中就有了。《論語·陽貨》:“舊谷既沒,新谷既升,鉆燧改火,期可已矣。”這里,宰予將農作物生長周期與改火時間相聯系。

改火還有另外一種說法。《后漢書·周舉傳》李賢注有言:“龍,星,木位也,春見東方。心為大火,懼火之盛,故為之禁火。”他的解釋是遠古時期大火星崇拜的一種演化。

寒食:反映食物匱乏

寒食節被認為與火燒介子推有關。雖然這不是寒食節的真正起源,但民間就認它。山西的寒食曾長達一個月。

冷食容易死人,所以在漢代以后的歷代守土官和帝王,如周舉、曹操、石勒等的禁斷之下,固定為冷食三天。

歐洲的四旬齋、亞馬孫河流域的塞倫圖族在旱季結束前的3周齋戒,都是與中國寒食相類似的習俗。法國人類學家克勞德·列維-斯特勞斯認為,冷食習俗無疑是冬春之際食物匱乏的反映。

古代寒食節主要吃什么呢?晉陸翙《鄴中記》最早談到寒食中的特殊食物:“寒食之日作醴酪,煮粳米及麥為酪,搗杏紅煮作粥。”直到唐宋時期,人們仍在食用這種涼大麥粥。

唐宋以后,清明節逐漸代替了寒食節,成為全國性節日。

祭祖:盡孝不必悲戚

清明節的核心是祭祖掃墓,郊野踏青則是副產品。

明代劉侗《帝京景物略》記北京風俗:“三月清明日,男女掃墓,擔提尊榼,轎馬后掛楮錠,粲粲然滿道也。酹者、哭者、為墓除草者焚楮錠,次以紙錢置墳頭。”

祭祀完畢,分麻糍或麻餅給當地農家,以期照顧墳墓。因按人領取,人人爭先恐后,俗稱“搶麻糍”。

新中國成立后,掃墓寄托哀思,燒紙錢改為送花圈,以緬懷先烈和祖先。

踏青:逍遙游頭插柳

約從唐代開始,人們在清明掃墓的同時,也伴之以踏青游樂。這也好理解。由于清明上墳都要到郊外去,在哀悼祖先之余,順便在明媚的春光里騁足青青原野,也算是節哀自重轉換心情的一種調劑方式因此,清明節也被人們稱作踏青節。貪玩的孩童,常常不滿足于踏青游樂僅僅在清明舉行一次,誠如唐代詩人王維詩句:“少年分日作遨游,不用清明兼上巳”。

吳自牧《夢梁錄》描繪了宋時杭州清明野游的盛景:“宴于郊者,則就名園方圃、奇花異卉之處;宴于湖者,則彩舟畫舫,款款撐駕,隨處行樂。此日又有龍舟可觀,都人不論貧富,傾城而出,笙歌鼎沸,鼓吹喧天。”

不過,普通農民在大部分情況下,無非是同姓鄉民聚集于家族墓地,祭奠之后共享微薄的祭品,隨后便散去了;或許有人會醉舞狂歌,以此作為緊張耕作前的娛樂;講究點兒的大家族會在宗祠里唱幾天戲,以展孝思,以娛族眾。

此外,郊游時采回花草插于門上、頭上,在過去的清明節非常普遍,尤以插戴柳枝為多。《歲時雜記》記宋代風俗:“家家折柳插門上,唯江淮間尤盛,無一家不插者。”

《清嘉錄》:“清明日,滿街叫賣楊柳,人家買之插于門上,農人以插柳日晴雨占水旱,若雨,主水。”顯然,插柳行為有祈年意義。從本質上講,這是對生命力復蘇的渴望。

轉載自公眾號民俗學論壇

微信掃一掃

微信掃一掃