“一年明月打頭圓”,元夜良宵,月光如水。 新年的第一個月圓之夜,在民俗生活中有著不尋常的意義。現(xiàn)今的元宵節(jié)南北各地人們大多仍掛燈籠、吃湯圓(元宵),看元宵晚會,元宵同樣是年節(jié)結(jié)束的慶祝日,但其節(jié)俗的濃烈程度已有所衰減。

一、元宵的起源與發(fā)展

在四時八節(jié)中,元宵具有獨特的文化品性,她雖然沒有依傍具體的節(jié)氣點(其他節(jié)日大都與二十四節(jié)氣有較密切關(guān)系),但在節(jié)日體系中的地位突出,這除了她與春節(jié)的關(guān)系外,恐怕還有更深層的原因。因此在說元宵節(jié)俗之時,我們不妨來深究一下元宵的來歷。

古人在對日月的觀察中,很早就發(fā)現(xiàn)了月亮圓缺的時間規(guī)律,感受到月亮盈虧的變化對自然物候與人生命節(jié)律的影響。因此以月亮的變化作為記時的歷法依據(jù),形成了影響深遠(yuǎn)的太陰歷的歷法體系。有關(guān)太陰歷的影響無須多說,只要大家看看傳統(tǒng)社會初一、十五的朔望祭祀活動,就十分清楚。應(yīng)該說望日(月圓之時)的確定,早于朔日,朔日需要推算,望日卻一目了然,因此望日作為時間的起點,是挺自然的事。在太陰歷中新年大概在望日。道教的“三元”節(jié)以正月十五日、七月十五日、十月十五日三個望日為節(jié)期,雖然它表述的是道教的時間體系,但并不是任意的杜撰,它是對歷史上曾經(jīng)有過的時間體系的改造與借鑒。由于人們觀察能力的進(jìn)步與生活方式的變化,太陽歷在中國上古時期逐漸占據(jù)優(yōu)勢地位。太陰歷因為與農(nóng)事關(guān)系的疏離,逐漸退居次要位置,但朔望月一直成為后世歷法的基礎(chǔ)。中國自有歷史記載以來一直使用陰陽歷,陰陽歷將回歸年與朔望月兩個不同的時間周期加以協(xié)調(diào),使人們的時間生活既符合月度變化,又合乎四季流轉(zhuǎn)的節(jié)律。在陰陽歷中朔日成為歲月時間的起點,望日地位下降。但望日曾為歲首的民俗影響依然存在。正月望日地位的凸現(xiàn)是在漢代中期以后,漢武帝太初歷的頒行為元宵、元夕節(jié)地位的奠定提供了契機。太初歷是陰陽合歷的歷法,它采用夏歷建寅的方式,將正月定為一年之首月,正月一日為元正,正月十五日晚上升起的自然是新年的第一輪圓月,這就是元夕的意義。元夕(元宵)處在新歲之首,其地位因此超過一般的望日。

元宵節(jié)俗的形成有一個較長的過程,雖然太初歷頒行之后,元宵有了發(fā)展的契機,但作為一個民俗大節(jié),它的出現(xiàn)還要有適宜的社會歷史條件。據(jù)一般的文獻(xiàn)資料與民俗傳說,正月十五(元宵)在西漢已受到重視,漢武帝正月上辛夜在甘泉宮祭祀“太一”的活動,被后人視作正月十五祭祀天神的先聲。不過,正月十五真正作為民俗節(jié)日是在漢魏之后。東漢佛教文化的傳入,對于形成元宵節(jié)俗有著重要的推動意義。《西域記》稱印度摩揭陁國正月十五日會聚僧眾,“觀佛舍利放光雨花”。漢明帝為了表彰佛法,下令正月十五日夜,在宮廷和寺院“燃燈表佛”。因此正月十五夜燃燈的習(xí)俗隨著佛教文化影響的擴大及道教文化的加入逐漸在中國擴展開來,六朝隋唐時期正月望夜的燈火愈燒愈望。當(dāng)然元宵節(jié)俗的真正動力是因為她處在新的時間點上,人們充分利用這一特殊的時間階段來表達(dá)自己的生活愿望。

二、鬧元宵

在傳統(tǒng)社會,節(jié)日是一項態(tài)度嚴(yán)肅、規(guī)則鮮明的社會游戲,人們習(xí)慣性地遵守著節(jié)日的游戲規(guī)則,參與到節(jié)日活動中。元宵的民俗與除夕相對應(yīng),除夕夜是關(guān)門團年,在新舊時間轉(zhuǎn)換的過程中,人們暫時中斷了與外界的聯(lián)系,處于靜止?fàn)顟B(tài);元宵夜與之相對,人們以喧鬧的戶外游戲,打破靜寂,“元宵鬧夜”成為明顯的節(jié)俗標(biāo)志。

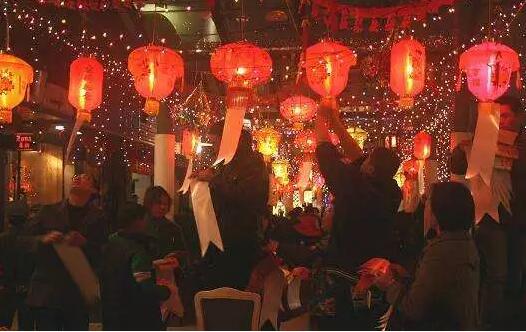

“鬧元宵”之“鬧”就生動地映射出元宵節(jié)俗活躍的文化精神,元宵的鑼鼓、元宵的燈火、元宵的游人編織著元夕的良宵美景,構(gòu)成了中國傳統(tǒng)節(jié)俗的獨特景觀。元宵的“鬧”,是多種節(jié)俗形式的合奏。最突出的是聲音與色彩。

鑼鼓、社火之鬧

元宵節(jié)的喧鬧主要有兩種聲音:

一是以鑼鼓為主的響器聲。鑼鼓是慶祝節(jié)日必備的道具,節(jié)日氣氛的營造離不開鑼鼓,正月十五是春節(jié)的高潮,鑼鼓敲得更響。沒有鑼鼓或鑼鼓不夠用時,人們將能發(fā)聲的器皿也敲起來,湖北孝感有“正月半,敲鐵罐”的諺語。清代蘇州元宵也是熱鬧非凡,“元宵前后,比戶以鑼鼓鐃鈸,敲擊成文,謂之鬧元宵,有跑馬、雨夾雪、七五三、跳財神、下西風(fēng)諸名。或三五成群,各執(zhí)一器,兒童圍繞以行,且行且擊,滿街鼎沸,俗呼走馬鑼鼓。”(顧祿《清嘉錄》卷1)

二是歌舞游樂的人聲。元宵節(jié)是民間歌舞的盛大演出日,除一般通行的舞龍、舞獅的節(jié)目外,南北地方在元宵節(jié)期間都獻(xiàn)演鄉(xiāng)村戲劇,北方的秧歌戲,南方的花鼓戲、采茶戲都是元宵常演的劇目。東北地區(qū)將鄉(xiāng)民化妝作劇,稱為“太平歌”;河南及兩湖(湖南湖北)地區(qū)稱為“妝故事”。河南洛陽“歌樓鱗次,絲管嘈雜,燈下設(shè)雜劇百戲,游人填塞街衢。”鑼鼓喧鬧、歌舞雜戲是元宵節(jié)俗的主要“聲”源。

元宵鑼鼓與太平歌舞在今天看來,主要是烘托了節(jié)日氣氛,是游戲娛樂,但其原始意義與臘鼓、儺儀一樣,是具有巫術(shù)意味的節(jié)俗活動,其目的在于驅(qū)儺逐疫、召喚春天與蘇醒大地。所以在一些民國地方志的民俗記述中,說到鬧元宵習(xí)俗時,總免不了說上一句“即鄉(xiāng)人儺之意。”當(dāng)代青海土族互助自治縣的土族在元宵夜有三項活動:跳火牙、妝瘟和觀燈。前兩項與驅(qū)邪有關(guān),其中“妝瘟”有著明顯的驅(qū)儺意義。人們選擇年輕精悍、能歌善舞的小伙裝扮成護(hù)法金剛等神的模樣,在眾人敲鑼打鼓的護(hù)送下,挨家挨戶串行。然后各家各戶點燃一個巨型火把,送到村外事先指定的空地堆起來,以表示把所有的瘟疫燒掉。由此看來,它與古代臘日“索宮中之鬼”的逐除儀式有著相同或近似的文化特性。清代京城兒童玩耍的“打鬼”游戲同樣有著驅(qū)邪的象征意義。

燈彩之鬧

元宵是色彩鮮明的節(jié)日,元宵的色彩除了游人、表演者的衣著打扮華麗光鮮外,主要是燈飾。燈是元宵的主要節(jié)俗標(biāo)志之一,人們常以燈節(jié)名之。

元宵張燈習(xí)俗起源早,擴布廣。它來源于上古以火驅(qū)疫的巫術(shù)活動,后世民間正月十五以火把照田,持火把上山等就部分地保存了這一習(xí)俗的古舊形態(tài)。隨著佛家燃燈祭祀的風(fēng)習(xí)流播中土,元宵燃火夜游的古俗,逐漸演變?yōu)樵鼜垷舻牧?xí)俗。隋煬帝楊廣《正月十五日于通衢建燈夜升南樓》詩說:

法輪天上轉(zhuǎn),梵聲天上來。

燈樹千光照,花焰七枝開。

明顯地將張燈與佛教聯(lián)系起來。即使是張燈在鄉(xiāng)村民間仍主要是祈福的意義,唐人段成式在《觀山燈獻(xiàn)徐尚書》詩序中說:襄城連年豐收,及上元日,百姓請事山燈,以報穰祈祉也”

元宵張燈習(xí)俗與城市夜生活的興起密切相關(guān),市井民俗的顯著特點之一是好奇慕異。隋唐以前正月十五夜張燈的記述稀少,梁人宗懔的《荊楚歲時記》在記述荊楚地方正月十五節(jié)俗時,沒有提到張燈之事。到了隋朝,京城與州縣城邑的正月十五夜,已經(jīng)成為不眠之夜。隋人柳彧在一封請求禁止正月十五侈靡之俗的奏疏中說:近代以來,“竊見京邑,爰及外州,每以正月望夜,充街塞陌,聚戲朋游。鳴鼓聒天,燎炬照地。人戴獸面,男為女服,倡優(yōu)雜技,詭裝異形。”(《隋書·柳彧傳》)由此可見,隋朝時期京城與外地的州府上元燈火已開始興起。張燈習(xí)俗的大擴展是在唐宋時期,唐朝不僅在京城制作高達(dá)80尺、光映百里的“百枝燈樹”,還將張燈時間延至三夜。十四、十五、十六三夜取消了通常的宵禁,讓人們徹夜自由往來,所謂“金吾不禁”。唐初詩人蘇味道在《正月十五夜》詩序中說:“京城正月望日,盛飾燈火之會,金吾馳禁,貴戚及下里工賈,無不夜游。”接著蘇味道詠贊了唐代元宵的燈火盛況與游樂場景,“火樹銀花合,星橋鐵鎖開。暗塵隨馬去,明月逐人來。游伎皆秾李,行歌盡落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。”“元宵”作為節(jié)名大約也出現(xiàn)在唐代,韓偓有詩為證,“元宵清景亞元正,絲雨霏霏向晚傾。”

宋朝城市生活進(jìn)一步發(fā)展,元宵燈火更為興盛。帝王為了粉飾太平,“與民同樂”,元宵節(jié)親登御樓宴飲觀燈,“山樓上下,燈燭有數(shù)十萬盞。”(《東京夢華錄》卷6)張燈的時間也由三夜擴展到五夜。新增十七、十八兩夜,最初在限于京師開封府,后來地方州郡紛紛效法,成為通例。宋朝燈籠制作較唐朝更為華麗奇巧,燈品繁多,元宵燈市琳瑯滿目,據(jù)《西湖老人繁勝錄》記載,南宋臨安女童將諸色花燈,“先舞于街市”,以吸引買者。中瓦南北茶坊內(nèi)掛諸般瑠珊子燈、諸般巧作燈、福州燈、平江玉棚燈、珠子燈、羅帛萬眼燈;清河坊至眾安、橋有:沙戲燈、馬騎燈、火鐵燈、象生魚燈、一把蓬燈、海鮮燈、人物滿堂紅燈等,除此之外,“街市撲賣,尤多紙燈。”由此可以想見當(dāng)時元宵燈節(jié)的紅火。

元宵放燈在宋朝受到統(tǒng)治階層的鼓勵,成為粉飾政治的娛樂形式。因此一些地方官為了制造本地的太平景象,以行政命令的手段,強求百姓無論貧富一律張燈若干,給人們增加了不必要的負(fù)擔(dān)。《晁氏客話》就記載了這樣一件事情,蔡君謨在任福州太守時,上元節(jié)命令民間每家張燈七盞。當(dāng)時有一位讀書人,作了一盞丈余長的大燈,燈上題詩一首,“富家一盞燈,太倉一粒粟;貧家一盞燈,父子相對哭。風(fēng)流太守知不知,猶恨笙歌無妙曲!”蔡太守十分羞愧,只好下令罷燈。

宋元易代之后,元宵依然傳承,不過燈節(jié)如其他聚眾娛樂的節(jié)日一樣受到限制。明代全面復(fù)興宋制,元宵放燈節(jié)俗在永樂年間延至十天,京城百官放假十日。民間觀燈時間各地不一,一般三夜、五夜、十夜不等。江南才子唐寅《元宵》一詩,寫出了元宵燈月相映之妙。“有燈無月不娛人,有月無燈不算春。春到人間人似玉,燈繞月下月如銀。”明代中期以后城市經(jīng)濟有較大的發(fā)展。作為市井生活重彩的元宵節(jié),在當(dāng)時有著生動的表現(xiàn)。

這一番燈會的描寫,真令人賞心悅目。清代的元宵燈市依舊熱鬧,只是張燈的時間有所減少,一般為五夜,十五日為正燈。北京元宵的燈火以東四牌樓及地安門為最盛。其次是工部、兵部,東安門、新街口、西四牌樓“亦稍有可觀。”花燈以紗絹、玻璃制作,上繪古今故事,“以資玩賞”。冰燈是清代的特殊燈品,由滿人自關(guān)外帶來。這些冰燈“華而不侈,樸而不俗”,極具觀賞性。(富察敦崇《燕京歲時記》)

元宵的色彩還表現(xiàn)在飛騰的焰火上。焰火,也叫煙火,興起于宋朝,當(dāng)時皇宮觀燈的高潮是施放煙火,“宮漏既深,始宜放煙火百余架,于是樂聲四起,燭影縱橫。”明清焰火品類繁多,有盒子、花盆、煙火桿子、線穿牡丹、水澆蓮、金盆落月等,“競巧爭奇”,焰火施放時呈現(xiàn)出一派“銀花火樹,光彩照人”的艷麗場景。民間同樣“架鰲山,燒旺火,張燈放花,群相宴飲”名之為“鬧元宵”。

看燈與看人

元宵的聲響與色彩共同烘托著元宵節(jié)日的氣氛。正是這樣熱鬧的場景吸引著鄉(xiāng)村、城市的居民,他們紛紛走出家門,看戲、逛燈、走百病、鬧夜,連平日隱藏深閨的女子這時也有了難得的出游機會。“男婦嬉游”是元宵特出的人文景觀。

司馬光是有名的禮法之士,他的夫人在元宵夜打扮著準(zhǔn)備出門看燈,司馬光說:“家中點燈,何必出看?”夫人回答說:“兼欲看游人。”司馬光說:“某是鬼耶?!”男女相看的“看人”,是宋明以后傳統(tǒng)社會中稀見的機會,平時限制在各自的封閉的時空中的人們,是難得有聚會的日子。正月元宵是一年中唯一的“狂歡”節(jié),人們在這一階段打破日常的秩序的約束,實現(xiàn)著本性的感官的愉悅。人們祈求婚姻的美滿,子嗣綿延,身體的康健與年歲的豐收。

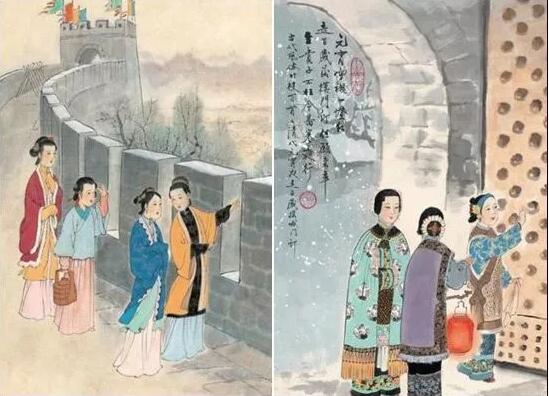

三、元宵月夜中的女性

從元宵節(jié)的性質(zhì)看,元宵大概屬于陰性節(jié)日,雖然道教將其作為天官誕辰的上元節(jié),天官賜福成為元宵節(jié)俗的一部分。但除了一些地區(qū)比較突出天官信仰外,在中國大部分地區(qū)人們象對待佛教信仰一樣,沒有多少與其相關(guān)的活動。人們以極為世俗的行為表達(dá)自己對美好生活的愿望。婦女是元宵節(jié)的主要角色,這可能與月亮的陰性性質(zhì)有關(guān)。

走橋玩月

唐宋以來,婦女是城市元宵節(jié)夜的一道風(fēng)景,她們或登樓賞月看燈,或走出家門走橋玩耍,“了不畏人。”“月上柳梢頭,人約黃昏后”的故事常常在元宵節(jié)夜上演。明代北京婦女身著白綾衫,結(jié)伴夜游,名為“走橋”,也稱“走百病”,說元宵夜走一走沒有腰腿病。人們到各城門偷摸門釘,以祈子嗣,名為“摸門釘兒”。太平鼓徹夜喧鬧,有跳百索的、有耍大頭和尚的、有猜謎語的,不分男女聚觀游樂。福建元宵如同京師有十夜燈會。富人家庭的婦女乘轎出行,貧者步行,從數(shù)橋上經(jīng)過,謂之“轉(zhuǎn)三橋”。

偷菜、求婚姻

婦女的結(jié)伴嬉游、婦女的游戲節(jié)目以及婦女拜祭的神靈,都不同程度地體現(xiàn)了婦女的生活愿望。貴州黃平部分苗族正月十五過偷菜節(jié),姑娘公開“偷”菜,做白菜宴,誰吃得多,誰就能早日找到如意郎君,同時她養(yǎng)的蠶最壯,收獲的蠶繭最多最好。臺南元夕,人們也有“偷”的習(xí)俗,沒有出嫁的女子以偷得他人的蔥為吉兆,民諺說:“偷得蔥,嫁好公;偷得菜,嫁好婿。”

拜紫姑、祀先蠶

婦女拜的“姑娘”神,南方多稱“紫姑”、“戚(七)姑”,北方多稱“廁姑”、“坑三姑”。姑娘神是婦女訴求的對象,《荊楚歲時記》說:“是夕,迎紫姑以卜蠶桑,并占眾事。”由紫姑的司職看,她主要是蠶桑神,在傳統(tǒng)社會采桑養(yǎng)蠶是鄉(xiāng)村女性的本業(yè)之一,因此蠶桑神自然選擇了女性。傳說的紫姑出身低賤,是一位人們易于接近的神靈,人們請她問年成,問婚姻、問休咎。其實紫姑與古代的先蠶有關(guān),先蠶是古代王室供奉的蠶神,古代王后親督蠶功,先蠶因此地位顯貴,其原型大約是傳說中的黃帝之妃西陵氏。直到民國時代部分地區(qū)中仍有“是日祀先蠶”的民俗,養(yǎng)蠶人此月開始浴種。先蠶與紫姑之間有著隱秘的文化聯(lián)系,六朝時期一則紫姑與“后帝”牽連的傳說,也大約能證明紫姑與古代王家蠶神的親緣關(guān)系。拜紫姑神是元宵節(jié)俗活動的一個有機組成部分,有關(guān)紫姑的信仰雖然不及天官隆重,但它更貼近民眾生活,因此它的影響更持久、廣泛。

三、吃元宵

吃元宵是元宵節(jié)的一個重要節(jié)俗。明清正月十五吃元宵成為時尚。明朝京城在初九之后,就開始吃元宵。元宵用糯米細(xì)粉制成,圓形,內(nèi)包核桃仁、芝麻或桂花白糖為餡。江南稱為“湯團”。蘇州人稱為圓子、杭州人稱為“上燈圓子”。在祭祀祖先之后,家人老鄉(xiāng)一起享用圓子,取其團圓的意義。當(dāng)代中國無論南北,正月十五吃元宵成為時尚。街頭流行一種“搖元宵”的習(xí)俗,將做好的餡心,放在大籮中的干粉上搖晃,粘上粉,灑水,再搖,越滾越大,最后成形。搖元宵的過程也是一個民俗展示的過程,它為元宵節(jié)增添了節(jié)日氣氛。

元宵的節(jié)俗意義與歲首密切相關(guān),這不僅因為她在時間上與元日連接,是年節(jié)的一個有機組成部分,如民諺所說:“三十的火,十五的燈”;同時她傳承了古代太陰歷的歲首部分習(xí)俗。因此在元宵節(jié)中年節(jié)民俗濃郁。如果說春節(jié)是一臺由家庭向鄉(xiāng)里街坊逐次展開的社會大戲的話,那么元宵就是這臺大戲的壓軸節(jié)目,她是社區(qū)民眾情感、意愿、信仰的集中表現(xiàn)。由于是特定時日的特定社會表演,因此元宵之夜在民眾社會生活中具有狂歡的性質(zhì)。

在社會急劇變革的當(dāng)代,傳統(tǒng)元宵所承載的節(jié)俗功能已被日常生活消解,人們逐漸失去了共同的精神興趣,繁復(fù)的節(jié)俗已簡化為“吃元宵”的食俗。其實元宵這樣一個歷史悠久,影響廣泛的民族節(jié)日,它有著相當(dāng)豐富的文化內(nèi)涵。就其社會娛樂的形式看,就有著充分利用的文化價值,在當(dāng)今日益?zhèn)€性化的社會生活中,如果我們利用元宵這一文化資源,有意識地為城市居民展拓社交娛樂的空間,鼓勵廣大市民的參與,讓傳統(tǒng)的“鬧元宵”變成城市社區(qū)的“狂歡節(jié)”,這對于活躍民族精神、穩(wěn)固社會秩序大概有其特定的社會意義。

(來源:《中華文化元素叢書:節(jié)慶》 蕭放 著作)

轉(zhuǎn)載自公眾號民俗學(xué)論壇

編輯:王海(云南省非遺中心)

微信掃一掃

微信掃一掃