聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會(以下簡稱“委員會”)第15屆常會于2020年12月14日至19日在線上召開。本屆常會共評審57個國家申報的50個非物質文化遺產項目。北京時間12月17日晚,我國單獨申報的“太極拳”、我國與馬來西亞聯合申報的“送王船——有關人與海洋可持續聯系的儀式及相關實踐”(以下簡稱“送王船”)兩個項目,經委員會評審通過,列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。至此,我國共有42個非物質文化遺產項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄(名冊),居世界第一。

圖1 會議以在線方式舉辦(直播視頻截圖)

太極拳自17世紀中葉形成以來,世代傳承,習練者遍布全國各地,并在海外有著廣泛傳播和傳承。太極拳對于習練者的性別、年齡、體質、職業、民族沒有限制,通過習練太極拳,人們在修身養性、強身健體的同時,也傳承著中華民族的文化基因。“學拳明理”,太極拳所蘊含的陰陽循環、天人合一的中國傳統哲學思想和養生觀念,豐富著人們對宇宙、自然和人體運行規律的認知;其松柔圓活與立身中正的基本要求,尊師重道、學拳不可不敬、不可狂、不可滿等價值觀念,潛移默化地涵養著人們平和、包容、友善的心性。在提升人民群眾健康意識、促進身心健康、推動人與人和諧共處、增強社會凝聚力等方面,太極拳都發揮著重要作用。

圖2 河南省焦作市太極拳愛好者早晨在人民公園集體習練太極拳(攝影:孫海濤)

圖3 陳氏太極拳代表性傳承人陳炳為學生們講解該遺產項目的相關知識(攝影:章雨洲)

圖4 代表性傳承人楊振河(中)在邯鄲市永年區太極廣場教授楊氏太極拳(攝影:王小翠)

圖5 代表性傳承人翟維傳(白發長者)傳授武氏太極拳(攝影:毋蘇杰

圖6 代表性傳承人李劍方(右)、劉云廷(左)在為王其和太極拳習練者示范(攝影:侯立杰)

送王船是廣泛流傳于我國閩南地區和馬來西亞馬六甲沿海地區禳災祈安的民俗活動。自15至17世紀形成以來,隨著“下南洋”和海上貿易,逐步從我國閩南地區傳播到東南亞地區。送王船傳遞著人們對先輩走向海洋的歷史記憶,體現了人與自然和諧相處、尊重生命的理念,為推動包容性社會發展提供了豐富的文化對話資源;其承載的觀察氣象、潮汐、洋流等海洋知識和航海技術,是人們長期海上生產生活智慧的結晶。送王船被中馬兩國的相關社區視為共同遺產,是中華文化在海上絲綢之路沿線國家傳播與交融的生動例證。

圖7 彩繪藝人陳水浪為木作王船油飾、彩繪(攝影:石奕龍)

圖8 中國福建省廈門市海滄區送王船儀式活動(攝影:歐陽淑順)

圖9 馬來西亞馬六甲送王船儀式活動(攝影:Chan Kow Heng)

積極申報非物質文化遺產項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄(名冊),是我國履行《保護非物質文化遺產公約》締約國責任和義務的重要內容,也充分體現了我國日益提高的非物質文化遺產保護水平和履約能力,對傳承弘揚中華優秀傳統文化、彰顯中華民族創新創造活力、提升中華文化的國際影響力、促進民心相通和文明交流互鑒都具有重要意義。

延伸閱讀

截至2019年,共有127個國家的549個非物質文化遺產項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄(名冊),其中64個項目列入急需保護的非物質文化遺產名錄,463個項目列入人類非物質文化遺產代表作名錄,22個項目入選優秀實踐名冊。

各締約國申報列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄(名冊)的項目,須符合《保護非物質文化遺產公約》操作指南規定的列入標準,由保護非物質文化遺產政府間委員會進行評審。根據《保護非物質文化遺產公約》精神和申報規則,各締約國都有權將其領土上符合《保護非物質文化遺產公約》定義和名錄列入標準的非物質文化遺產項目申請列入名錄,對同時存在于兩個或兩個以上締約國領土上的非物質文化遺產項目,《保護非物質文化遺產公約》鼓勵多個國家聯合申報,每個國家也可單獨申報,相互之間沒有先來后到的差別和從屬關系。

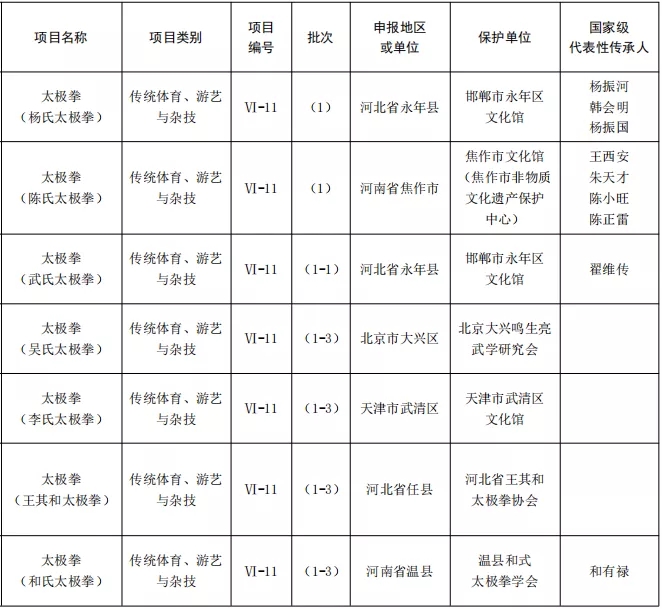

三、“太極拳”相關的國家級非物質文化遺產代表性項目

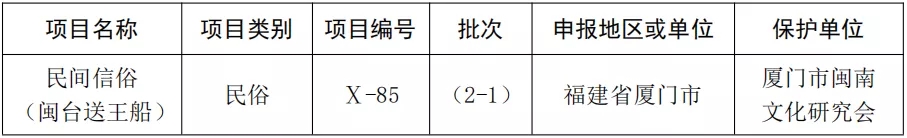

四、“送王船”相關的國家級非物質文化遺產代表性項目

來源:轉載自公眾號”中國非物質文化遺產保護中心“

微信掃一掃

微信掃一掃