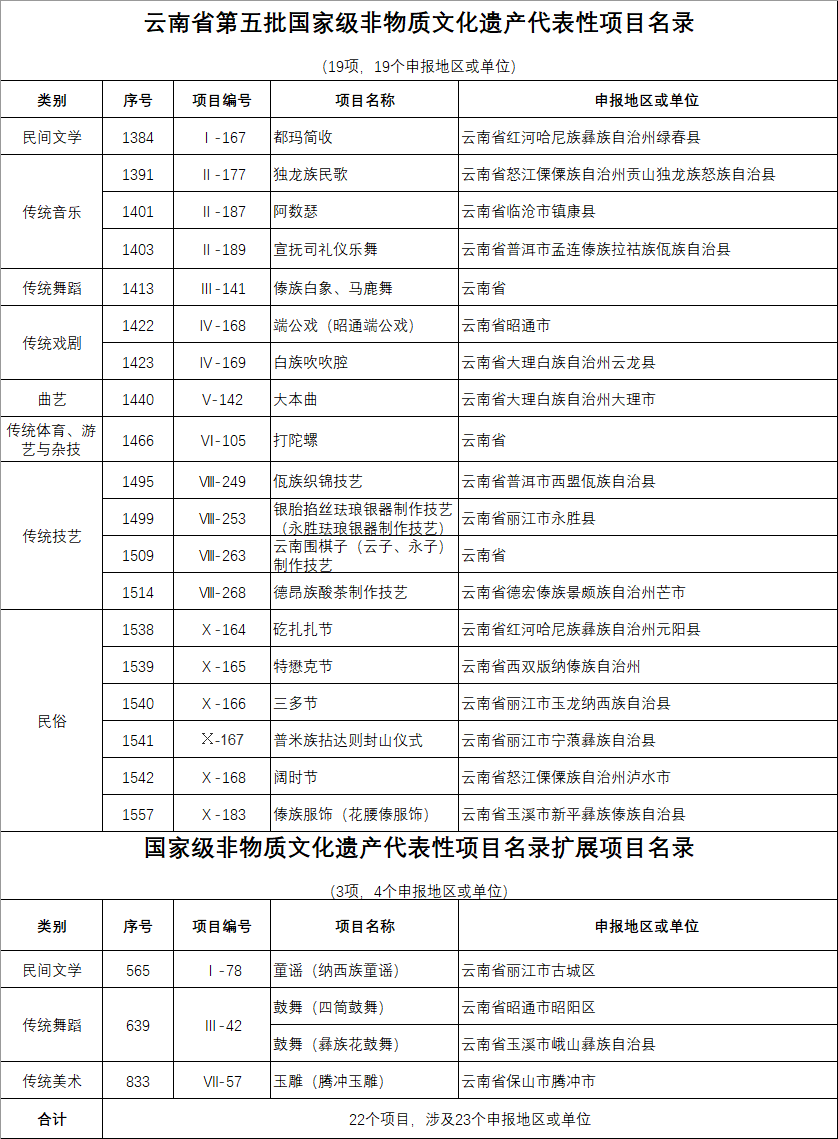

6月10日,國務院發布《國務院關于公布第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄的通知》(國發〔2021〕8號),公布第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄185項,國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目名錄140項。其中云南有22個項目入選,涉及23個申報地區或單位,入選數量位居全國第二。

黨的十九大以來,云南省進一步加強非物質文化遺產(以下簡稱“非遺”)保護工作,積極開展各級非遺代表性項目及代表性傳承人申報工作,國家、省、州(市)、縣(市、區)四級非遺名錄體系建設不斷完善,保護工作取得豐碩成果,為第五批國家級非遺代表性項目申報工作奠定了基礎。

云南省文化和旅游廳高度重視第五批國家級非遺代表性項目申報工作,為扎實推進各項工作,于2019年7月舉辦云南省第五批國家級非遺代表性項目推薦申報工作培訓班。邀請中國社會科學院榮譽學部委員劉魁立,文化和旅游部非遺司原巡視員、研究員馬盛德,中國社會科學院研究員、博士生導師巴莫曲布嫫,國家圖書館社會教育部、中國記憶項目中心副主任田苗等專家授課,來自全省16個州市的160余名非遺保護工作人員參加培訓,省內非遺保護專家出席培訓會。授課專家對非遺的特點、非遺保護工作的科學理念、申報書填寫、申報網絡系統的使用等問題作了具體講解。

在申報工作過程中,省文化和旅游廳、省非遺保護中心出臺申報方案,提出申報重點,組織專家深入全省各地開展實地調查和指導,對田野調查、音視圖文攝制、文字整理和撰寫等申報工作細節問題及時解答,提升工作人員隊伍的業務水平,為各申報單位開展工作提供精準發力的方向,為申報材料制作提供了質量保障,提高了上報項目的專家認可度和申報成功率。

此次公布的云南22個項目、23個申報地區或單位覆蓋全省11個州(市),包括民間文學,傳統音樂,傳統舞蹈,傳統戲劇,曲藝,傳統體育、游藝與雜技,傳統美術,傳統技藝,民俗9個門類,在我國的10個非遺門類中,除傳統醫藥外均有項目入選;涉及漢、彝、白、哈尼、傣、傈僳、佤、納西、普米、基諾、德昂、獨龍12個民族,其中少數民族非遺項目有17個,占入選項目數量的74%;尤其是人口較少民族的項目得以豐富,獨龍族、基諾族、普米族3個人口較少民族原各僅有1項國家級非遺代表性項目,此次獨龍族民歌、特懋克節、普米族拈達則封山儀式等人口較少民族的非遺項目列入名錄;13個原國家級貧困縣的都瑪簡收、獨龍族民歌、阿數瑟、宣撫司禮儀樂舞、白族吹吹腔、佤族織錦技藝、銀胎掐絲琺瑯銀器制作技藝(永勝琺瑯銀器制作技藝)、德昂族酸茶制作技藝、矻扎扎節、三多節、普米族拈達則封山儀式、闊時節、鼓舞(四筒鼓舞)共13個非遺項目以及一批服務民生、惠及百姓的非遺項目入選,體現了非遺保護工作堅持以人民為中心,保護成果惠益人民,鞏固脫貧攻堅成果,助力鄉村振興的工作導向。至此,云南省共有127項國家級非遺代表性項目,涉及145個申報地區或單位。

民 間 文 學

都瑪簡收

哈尼族傳統敘事長詩。主要流傳于紅河流域和瀾滄江流域的綠春、紅河、元陽、金平、元江、新平、寧洱、江城、景洪、勐臘、勐海,以及老撾、緬甸、泰國、越南等東南亞哈尼族(阿卡人)村寨。

《都瑪簡收》以口傳演唱的形式講述了一個美麗的哈尼女子出生、成長、談情、逼婚、逃婚到流浪,最后回歸天界的悲劇神話。全詩通過對美麗聰慧的簡收姑娘出生、成長、談情、成婚終回歸天界等情節的描寫,全面系統的反映了哈尼人從出生到婚嫁的全部人生禮儀與禁忌,揭示了哈尼婦女勤勞、忍讓、包容卻不向惡勢力低頭的本質特征。

童謠(納西族童謠)

納西族童謠又稱兒歌調、哄孩調、孩子話語調等,包括游戲童謠、手指歌、數數童謠、問答歌、字頭歌、搖籃曲、敘事童謠、牧歌、歲時歌、顛倒歌、謎語歌十二類,主要流傳于麗江市古城區、玉龍縣等納西族聚居區。

納西族童謠內容豐富,形式多樣,語言詼諧,節奏明快,朗朗上口,兼具趣味和哲理性,反映出納西族民風民俗的演變軌跡和社會發展脈絡,記錄了納西族的風土人情,蘊含著納西族的傳統美德,寄托了美好愿景,對兒童健康快樂成長具有重要意義。

傳 統 音 樂

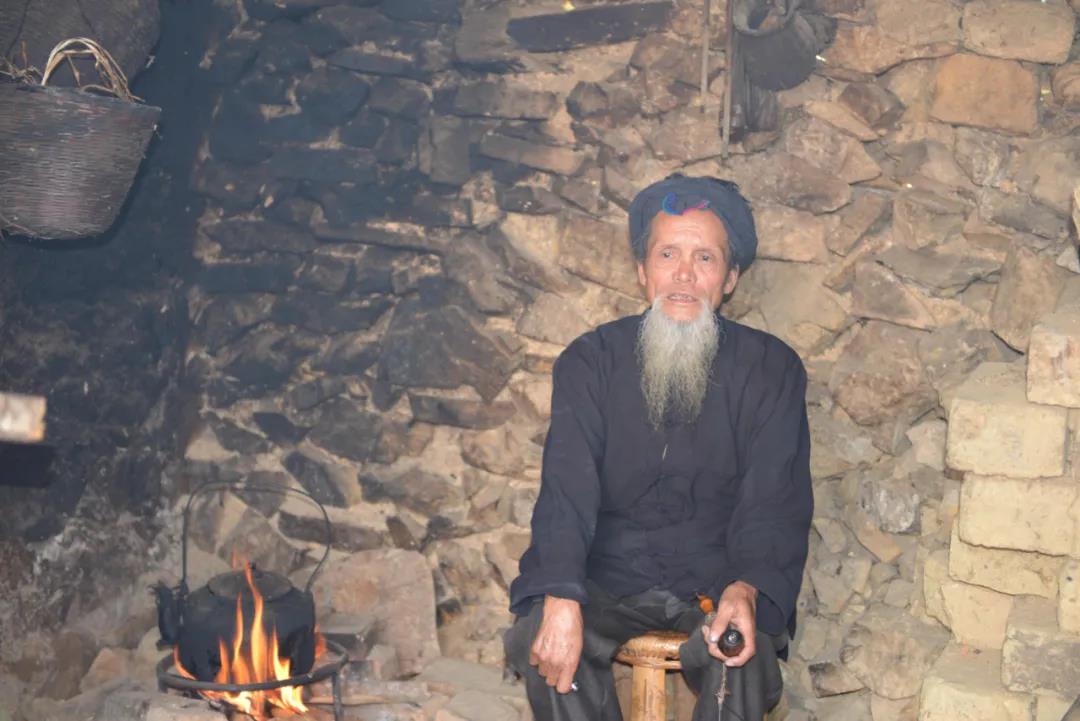

獨龍族民歌

獨龍族聚居于怒江傈僳族自治州貢山獨龍族怒族自治縣及相鄰地帶,歷史上長期處于與外界隔絕的狀態,但在漫長的歷史進程中,他們創造了具有鮮明民族特色的各種藝術形式。很多獨龍族的史詩、神話、傳話、故事、歌謠等,都是通過歌唱的方式得到繼承和流傳。凡收獲、獵歸、建房、婚聚或年節等場合,獨龍族群眾都用歌舞來表達內心的喜悅和歡樂。

獨龍族民歌種類較多,根據題材內容和曲調音樂形態,可分為敘事歌、情歌、習俗歌、勞動歌、山歌、舞蹈歌、兒歌、祭祀歌等。從音樂體裁來看,每一種旋律音調都可以演唱較為廣泛的題材內容。獨龍族民歌大多具有短小抒情、節奏明快、旋律流暢、民族風格突出等特點。

阿數瑟

彝族民間音樂阿數瑟,主要流傳于臨滄市鎮康縣境內。相傳在三國時期,諸葛亮南征,來到滇西南鎮康,駐守“羅細瑟”寨,諸葛亮讓兵士夜間手持火把在樓臺上圍圈唱歌跳舞,并高喊著“阿數瑟呢瞧著,羅細瑟呢甩著”,迷惑比自己兵力強大的敵軍。

“阿數瑟”在長期的流傳過程中,融進了當地民族對自然的崇拜及農耕記憶,形成了與歲時節令,婚喪嫁娶相結合,套路豐富、形式多樣,融歌、舞、樂為一體的群體性打歌。

宣撫司禮儀樂舞

宣撫司禮儀樂舞,是一種集歌、舞、樂為一體的表演形式,主要在普洱市孟連縣傣族民間流傳。

宣撫司禮儀樂舞具有廣泛的群眾性和民間傳承性。樂舞中的樂器、樂曲和舞蹈具有鮮明的民族特色和地方傳統音樂風格;唱調中有著豐富的文化內涵,十二平均律樂器和七平均樂器混合使用,具有獨特的藝術風格和藝術價值。

傣族白象、馬鹿舞

白象舞、馬鹿舞是臨滄市耿馬傣族佤族自治縣、思茅市孟連傣族拉祜族佤族自治縣傣族民間用于喜慶祈福場合的道具舞。每逢潑水節等民間節慶活動,人們都要扎白象、馬鹿跳舞,以祈求上蒼保佑風調雨順。

白象舞和馬鹿舞是傣族特有的舞蹈,歷史悠久,傳承情況良好。兩種舞蹈通常同場演出,在象腳鼓、铓、鈸等打擊樂伴奏下相配共舞,動作有的仿生,有的夸張,忽而跳躍,忽而翻滾,動頭搖尾晃身,姿態優美又生動有趣,富有藝術魅力,能營造出熱烈歡騰的喜慶氣氛。

鼓舞(四筒鼓舞)

四筒鼓舞又稱“跳鼓”“跳喪鼓”,流傳于昭通市昭陽區漢族村寨,是由男性集體演跳的喪葬舞蹈。因舞者四人身挎“筒鼓”起舞而得名。

四筒鼓舞一般為男性舞,舞者9~14人稱為一撥(堂),每撥舞隊中有4人身挎“筒鼓”進行演跳,故稱“四筒鼓舞”。另有持小扁鼓和鑼、紅綢等舞者。四筒鼓舞套路豐富,有集體對舞的“腳勾腳”“腳踩腳”等;有形式相對完整、表現具體內容的“小牛擦背”“公羊打架”“猴子撈月亮”“喜鵲登枝”“蛇蛻皮”等。有單人、雙人、三人和集體舞的表現形式,表現內容豐富多彩,表演形式完整,舞蹈風格鮮明,是具有藝術性和觀賞性的云南漢族舞種。

鼓舞(彝族花鼓舞)

彝族花鼓舞,彝語稱“者波必”,流傳于玉溪市峨山縣的彝族村寨。峨山彝族花鼓舞原用于喪葬、祭祀,后廣泛用于婚喪、奠基、新房落成、接神送祖等民俗活動,現已成為儀仗及廣場表演的主要內容。

峨山彝族花鼓舞有“四合心”“蛇蛻皮”等35個套路,模仿動物、反映生產勞動。這些套路多為連貫或穿插組合表演,一段舞蹈中有多個套路相組合,也可單獨表演,形式靈活多樣,具有彝族和漢族的舞蹈藝術風格,有較高的藝術價值和觀賞價值。

昭通端公戲是古老的民間儀式戲曲劇種之一,流傳于昭通市鎮雄、彝良、大關、鹽津、巧家、永善、威信、綏江、昭陽等縣區的偏遠山區,主要在慶菩薩、慶壇、打儺、陽戲及齋醮等儀式活動中演出,因由端公表演而得名。

據端公法名譜系及口碑資料記載,端公戲約于明清時期由江西、四川等省陸續傳入滇東北,分為正戲和耍戲兩類。正戲與儀式內容相關,由端公戴面具“古臉子”扮諸種神表演等。耍戲是儀式中世俗化的戲劇表演,又稱春戲、花戲等,多為小喜劇。端公戲由歷史悠久的民間祭祀活動發展演變而成,具有豐富的文化內涵。至今還延續著古代儺祭儀式的若干古樸形式,保留著既娛神又娛人的功能,與當地驅邪納福、祈求平安的民間信仰有密切聯系,反映了當地百姓對美好生活的向往和追求。同時,端公戲也保留了部分中國戲劇藝術的初始形態,對研究中國戲曲的形成發展具有重要參考價值。

白族吹吹腔

大理白族自治州云龍縣每逢年節、迎神賽會、婚喪嫁娶、起房豎柱都要進行吹吹腔表演,春節時最隆重,表演要進行三天三夜,極受民間喜愛。

作為一種古老的白族民間劇種,吹吹腔有古裝戲和現代戲之分,行當分工非常細致,生旦凈丑齊全,講究手、眼、身、法、步,有完整的表演程式和身段譜,步法與嗩吶旋律相適應,舞蹈性強。吹吹腔以唱、吹為主,吹又以嗩吶為主要器樂吹奏過門,故又稱“嗩吶戲”。唱腔有九板十三腔,唱詞和對白一般都用白語,特別吸引人的是雜戲“一字腔”,屬自編自演,語言通俗詼諧,十分貼近生活,在唱腔音樂上除傳統唱腔外,還加上白族的山歌小調,顯得生動有趣。傳統吹吹腔以歷史典故為主要題材,現代吹吹腔戲則反映白族人民崇尚文明和對美好生活的向往,謳歌贊美大自然。

曲 藝

大本曲

大本曲是流傳于大理白族地區的說唱曲藝,專門用“白語漢字”演唱整本長篇故事。大理地區白族逢年過節、婚喪嫁娶、農閑空暇都要彈唱大本曲。曲本多取材于漢族、白族歷史上的重大歷史事件,敘述歷史人物的傳說故事,反映了一定歷史時期人民的真實生活狀況和思想情感,是白族傳統文化的重要組成部分。

大本曲的藝術效果由音樂和語言呈現,語言服從于內容和風格,音樂服從于語言,伴奏服從于唱腔,以語言聲調為基礎,“依字行腔”是其最顯著的特點。

打陀螺是一項深受云南省各族群眾喜愛的體育運動,流傳于云南省各個州(市)。每逢春節、元宵節、二月八等節日,各村寨都舉行群眾性自娛自樂的打陀螺活動。

傳統陀螺用櫟木、柚木制成(近年有用塑料、膠木作為陀螺的材質),直徑9~12厘米,高12~15厘米。用手工砍削或機械加工制成,分公陀螺(有凹楞陀螺)、母陀螺(平頭陀螺)兩種。打陀螺比賽有單人對打、雙人對打、多人對打數種,并有具體要求和規范記分方法。

傳 統 美 術

玉雕(騰沖玉雕)

騰沖縣是東南亞珠寶玉石的集散地和加工地。騰沖玉雕歷史悠久,明代《徐霞客游記》和清代《騰越鄉土志》對騰沖翡翠和玉石加工業進行了細致描述,記載了明清時期騰沖玉石加工的盛況。

騰沖玉雕造型豐富,主要制品有戒面、雞心、膽墜、生肖、手鐲、佛像、圖章、龍鳳牌、八仙、暗八仙、扳指、玉簪、耳片、花鳥魚蟲與走獸掛件、手玩件、擺件等幾十種。傳統工藝流程有沖砂、解玉、磨玉、打眼、梭棱、雕刻、拋光等工序。騰沖玉雕在長期發展過程中,鍛煉和造就了一大批懂技術、會經營的傳承人隊伍,形成了自己的藝術風格和獨特技藝,與人們的日常生活密不可分,體現了較高的歷史、藝術和工藝價值,是“騰越文化”的重要組成部分。

傳 統 技 藝

佤族織錦流傳于普洱市西盟縣。佤族織錦講究色彩運用,多以黑色和紅色為基本色調,以黃、綠、白、藍相間,粉紅、粉紫、棕色為輔助色,有深淺顏色的相互變化。花紋以直線、平行線、方形、三角形、菱形等組成連續的幾何花紋,佤語稱“阿更”,漢語譯為:洋絲瓜(學名佛手瓜),意為“花扭在一起”。

佤族織錦制主要工具為竹木制腰機,共有十七個零件。主要工序有捻線搓線、繞線、排線、挑花、織布等,織出的布厚實緊密,適用于紡織粗布和麻袋。

銀胎掐絲琺瑯銀器制作技藝(永勝琺瑯銀器制作技藝)

琺瑯銀器亦稱“掐絲琺瑯彩”,主要流傳于麗江市永勝縣永北鎮和三川鎮的漢族中,產品早在明、清時期就遠銷國內外,是云南的名特產品之一。

琺瑯銀器制品在造型和紋樣設計上,遵循漢族民間 “圖必有意,意必吉祥”的傳統。作品紋飾多為中國漢族民間吉祥圖案,如蝴蝶、牡丹、綬帶、喜鵲和福祿壽喜等,其圖案生動別致,色澤晶潤艷麗。琺瑯銀器工藝流程細致復雜,有制坯、掐絲、點藍、燒藍、檢驗、包裝等6道程序。作品紋飾色彩是將石英、云石、硼砂、氟化物等釉料按比例混合研磨成粉狀,按不同的物料晶格,在800℃至870℃之間燒熔,加入金屬氧化物,用金屬離子特有的顏色使琺瑯釉著色,以青藍、朱砂為主,配以適量的黃、綠、白、赭石等色。

云南圍棋子(云子、永子)制作技藝

云南圍棋子制作技藝,主要分布于云南省保山市隆陽區和昆明市官渡區,以“云子”“永子”為典型代表的云南圍棋子制作技藝。

“云子”圍棋是“云南圍棋子”或“云南窯棋子”的簡稱,因棋子的外形優美扁平,且比較薄,故又得名“云扁”。“云子”圍棋制作的生產工藝流程包括熔煉、滴子、退火、打磨、清洗、選子、上油、包裝等。制作“云子”圍棋的主要原材料有碳酸鋇、三氧化二銻和石英沙等,主要工具有電熔煉池爐、鐵板、鐵棒、卡尺、模具和滾筒等。“云子”白子晶瑩似玉、古樸渾厚、沉重扁圓、弧線自然;黑子烏黑碧透,猶如天然玉石磨制而成,對光照視黑子邊緣現碧色光環,如清潭春水,悅目清晰。

“永子”圍棋子制作技藝用料考究、技術精湛,為棋中上品。工藝流程為:選料、破碎、研磨、配料、焦煤窯熔煉、手工滴制、冷卻、打磨、漂洗、晾曬、揀選、包裝成品。主要工具有爐窯、坩堝、長鐵棒、長鐵板、風箱、鐵錘等。“永子”以保山南紅瑪瑙、天然琥珀和翡翠等珍貴原料,采用保密配方、傳統手工熔煉滴制而成。其質地細糯如玉又異常堅硬,猶如天然玉石磨制而成,入手圓潤。

德昂族酸茶制作技藝

德昂族酸茶制作技藝流傳于德宏傣州德昂族聚居區,在芒市以三臺鄉為主要流傳區域。

德昂族酸茶分濕茶和干茶兩種,在適宜條件下,濕茶可保存1至3年,干茶可長期保存。濕茶可食用,加入番茄、食鹽、花生、香油、辣椒等佐料,美味可口,具有茶葉清香,微澀回甘,健脾開胃,是德昂族傳統美食。干茶則為飲用,湯色透亮,嗅之微酸,輕柔爽口,既有熟茶的柔和,又具綠茶的清新,回味甘甜,解署生津。相關制品有條茶、圓茶、片茶、磚茶、團茶等。

民 俗

矻扎扎節是哈尼族民族節日,亦稱“惹矻扎”“依矻扎”,意為夏天節或六月節。主要流傳于哈尼族聚居村寨。節期三天,分別是農歷六月的第一個屬豬日、屬鼠日和屬牛日。

節日期間,家家戶戶賓朋滿座,有本民族,也有彝族、傣族等周邊的兄弟民族參加。節日期間,未婚男女青年把矻扎扎節當作戀愛佳期,相邀蕩秋千、打磨秋,對歌跳舞,其樂無窮。矻扎扎節活動內容豐富,包含哈尼梯田農耕技能和祭祀禮儀,是哈尼族聚居村寨重大節慶活動和梯田農耕文化的活態傳承載體。

特懋克節

特懋克節,漢語意為“盛大的打鐵節”,是基諾族最有代表性的傳統節日,流傳于西雙版納州景洪市基諾族鄉和勐旺鄉的基諾族村落。特懋克節原是春耕前夕舉行的一次村落性祭祀活動,后來逐漸演變成基諾族全民性節日。特懋克節以祭祀寨神“基諾大鼓”為主要內容,節期為公歷2月6日至8日。

節日期間村民載歌載舞,盡情狂歡。特懋克節的主要歌舞是基諾大鼓舞,除了大鼓、铓鑼和銅鈸等打擊樂伴奏外,還有《烏攸柯》《特莫阿咪》《厄扯堝》《剎堝克》等風格各異的伴舞歌曲。特懋克節內涵豐富,特色濃郁,濃縮了基諾族宗教信仰、農業耕作、音樂舞蹈、服裝服飾文化、飲食禮儀、民間文學、手工技藝等傳統文化的精髓;現在還融入了舉行成年禮和頂竹竿、扭竹竿、踩高蹺、打陀螺、射弩等活動。

三多節

納西語稱為“三多頌”,意為“祭三多”,流傳于納西族聚居區。“三多”是納西族民間傳說中能征善戰、濟困扶危的戰神,千百年來被納西族視為保護神。

三多節是納西族最隆重的節日。節日期間,東巴祭師主持祭頌三多神,跳東巴祭祀舞;納西族群眾云集到玉龍雪山南麓的北岳廟“三多閣”祭祀神靈,連日繼夜對唱《谷氣》《喂沒答》《哦熱熱》《阿哩哩》《時授》等納西族民歌;跳《資搓啰》《呀哈哩跳起來》《咪呯納西們》《哦嚕啦,啊嚕啦》等納西族民間舞蹈;組織賞茶花、踏青游春、野炊遠足,農特產品交易,賽馬、對歌、打跳等文娛活動。“年年春二月,戶戶祝三多”,正是納西族歡度三多節的真實寫照。

普米族拈達則封山儀式

普米族“拈達則”封山儀式流傳于麗江市寧蒗縣新營盤鄉牛窩子村,每年春天舉行,為期三天。“拈達則”為普米語,“拈”為永遠、“達”為平安、“則”為節日,意為永遠幸福安寧、長治久安的節日。

“拈達則”封山儀式是普米族古老的封禪式,祭祀苯教祖師丁巴什羅,寄托對養育庇護普米人民的山川大地的敬畏和禮贊,表達了普米族關于人與自然和諧共存的文化傳統,展示了普米族在長期生產生活中積淀的與自然環境相適應的生存智慧。

闊時節

闊時節是居住在怒江州境內的傈僳族一年一度最隆重的民族傳統節日。“闊時”為傈僳語,“闊”即是年,“時”意為新,“闊時”則是新年,節期在農歷十二月初五至次年正月初十之間。

闊時節具有鮮明的地域文化特點,集中展示了民族歌、舞、樂、體育、服飾和飲食等傳統文化,是傈僳族傳統文化的重要載體。節日期間傈僳族男女老少身著盛裝、祭獻先祖、祈求幸福吉祥、答謝親人養育之恩,同時舉行對歌舉行對歌、跳舞、射弩、蕩秋千等富有特色的活動。

傣族服飾(花腰傣服飾)

傣族(花腰)服飾流傳于玉溪市新平縣漠沙、嘎灑、腰街等鄉鎮和元江縣部分鄉鎮。由于當地傣族婦女服飾腰部紋樣復雜,當地傣族通常被稱為“花腰傣”。

傣族(花腰)主要有傣卡、傣雅和傣灑三個支系,服飾各具特色,都以黑色為基本色調,間有部分紅綠色的絲綢為飾。服飾包括頭飾、頭巾、背心、上衣、腰帶、圍腰、筒裙、三角巾、腳套等10種30余件,同時飾以雞樅斗笠和秧籮等配件。服飾綴有大量的銀泡和彩色花腰帶,黑色基本色調與其他色彩(紅、綠、銀)的搭配相互映襯,顯得雍容華貴。

撰文:云南省非遺保護中心 黃琛

圖片:云南省非遺保護中心

審核:云南省文化和旅游廳非遺處 王靜

編輯:云南省非遺保護中心 王海

微信掃一掃

微信掃一掃