在二十四節氣中,處暑的命名是與眾不同的。因其以“暑”名之,常被認為這是一個夏天的節氣,殊不知,此時時令已入秋;這里的“暑”,并不像大暑、小暑等節氣一樣表示氣溫的強度,而是指暑氣的終結,表示一種狀態。

處暑 節氣簡介

▲節氣文人畫《處暑》 朱樵

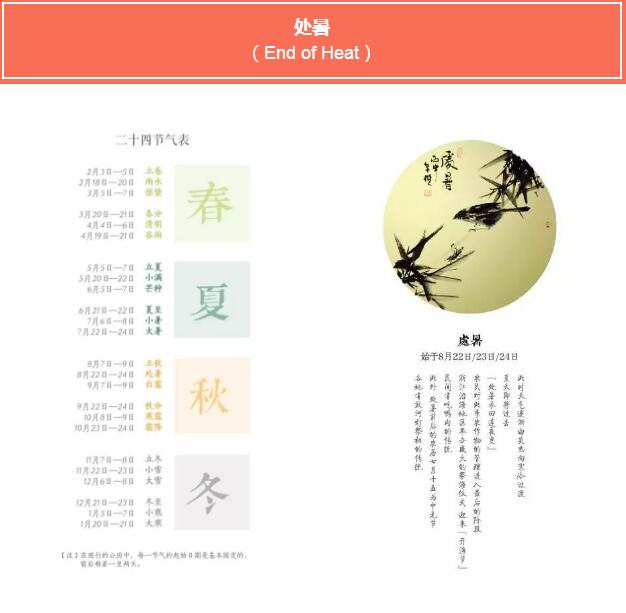

處暑是二十四節氣的第14個節氣,也是標志秋天的第二個節氣。按傳統歷法,處暑是七月中氣,交節時間一般在公歷8月22-24日,這時太陽到達黃經150°。

《月令七十二候集解》中說:“處,去也,暑氣至此而止矣。”這表明了“處暑”的含義:夏日的暑氣開始衰退。其天文氣象意義是太陽的直射點繼續南移,輻射減弱,于是副熱帶高壓向南撤退,蒙古冷高壓南下次數則增多,所以氣溫開始明顯下降。俗諺說“處暑天不暑,炎熱在中午”,即處暑時節只中午熱一會兒,早晚都很涼爽。所以處暑是表示氣溫由炎熱向寒冷過渡的節氣。

處暑 物候與花信

處暑有三候。

一候“鷹乃祭鳥”,古人稱鷹為義禽,秋氣肅殺,鷹感其氣而開始大量捕獵鳥類,食前必先陳列祭祀之。

二候“天地始肅”,天地間萬物開始凋零,充滿了肅殺之氣。古時有“秋決”的說法,即是為了順應天地的肅殺之氣而行刑。《呂氏春秋》說:“天地始肅不可以贏。”這是告誡人們,秋天天地肅殺,人也應該順應自然,做到收斂而不驕淫。

三候“禾乃登”,禾是黍、稷、稻、梁等農作物的總稱,“登”是成熟的意思。

花信,本節氣無花信。按自小寒至谷雨,一百二十日,八個節氣,我國古代以每五日為一候,計二十四候,人們在每一候內開花的植物中,挑選一種花期最準確的植物為代表,應一種花信,稱之為“二十四番花信”。

▲節氣文人畫《處暑》 朱樵 圖片來源:《二十四節氣國畫圖冊》

處暑 相關民俗

作為一個氣溫類節氣,處暑標示著氣溫變化的節點,有重要意義,食俗、習俗都有可觀處。

“處”有終止的意思,處暑表示炎熱的暑天結束了。但是俗話說,“處暑天還暑,好似秋老虎”,天氣并未出現真正意義上的秋涼。

放河燈:悼念逝者,祈保平安

▲放河燈

在二十四節氣中,處暑的存在感并不強,有人甚至不知道有這個節氣。有時候,處暑得依靠和它日子接近的中元節來增加自己的知名度。

因此,民間會有慶贊中元節的民俗活動,俗稱“作七月半”,其中一項重要的民俗是放河燈。

河燈也叫“荷花燈”,一般是在底座上放燈盞或蠟燭,中元夜放在江河湖海之中,任其漂泛。放河燈一開始是為了普度水中的落水鬼和其他孤魂野鬼,后來發展為對逝去親人的悼念、對活著的人們祝福。

肖紅《呼蘭河傳》中的一段文字,是這種習俗的最好注腳:“七月十五是個鬼節;死了的冤魂怨鬼,不得托生,纏綿在地獄里非常苦,想托生,又找不著路。這一天若是有個死鬼托著一盞河燈,就得托生。”

據說放河燈這個習俗可以追溯到漁獵時代。那時人們駕舟出海下湖,為免風暴肆虐,在過危礁險灘或遇到風大浪高時,用木板編竹做小船,放入祭品,點上蠟燭,彩紙作帆,放水中任其飄流,向海神祈保平安。

開漁節:百舸競發,捕獲海鮮

▲浙江象山開漁節

對于沿海漁民來說,處暑意味著漁業收獲。這個時候海域水溫依然偏高,魚群會停留在漁場周圍,魚蝦貝類發育成熟。因此,從這一時間開始,人們往往可以捕獲到種類繁多的海鮮。

每年處暑期間,在浙江沿海都要舉行一年一度的隆重的開漁節,舉行盛大的開漁儀式,歡送漁民駕船出海。著名的開漁節有象山開漁節、舟山開漁節、江川開漁節等。

以象山開漁節為例,象山石浦漁港是中國四大漁港之一,建有國內最大的水產品交易市場——中國水產城。石浦漁民素來有“三月三,踏沙灘”以及“祭海”等習俗,其中“祭海”是漁民出海捕魚時,為求平安、豐收而舉行的一種儀式。

現在國家實行“休漁期”,“休漁期”結束稱為“開漁”。當地政府和旅游部門將原來民間的“祭海”活動組織成節慶活動,稱之為“開漁節”。自1998年首辦開漁節以來,名聲日隆。

開漁節時候,原本帆檣林立、千舸錨泊的平靜海面,瞬間成為機器轟鳴、汽笛長鳴、千舸競發的活躍場景。送別的碼頭上,人海涌動,鼓樂喧天,爆竹齊鳴,焰花怒放,一派壯觀景象。開漁節的主要內容有千家萬戶掛漁燈、千舟競發儀式、文藝晚會專場、海島旅游、特色產品展銷、地方民間文藝演出等活動。

吃鴨肉:潤肺健脾,無病各家

▲老鴨煲

“處暑”到來意味著炎熱的夏天逐步開始轉為涼秋了。天氣溫差增大、晝暖夜涼,此時飲食應遵照潤肺健脾的原則,常吃些清熱、生津、養陰的食物。

鴨肉味甘、咸,性微涼,能補陰益血、清熱健脾,正是季節轉換時的絕佳食品。因此民間有處暑吃鴨子的傳統,做法也五花八門,有白切鴨、檸檬鴨、子姜鴨、烤鴨、荷葉鴨、核桃鴨等。北京至今還保留著這一傳統,一般處暑這天,北京人都會到店里去買處暑百合鴨等。

以南京為例,當地的鴨子以湖熟地區的麻鴨最為搶手。這種鴨子味甘性涼,肥瘦適宜。大多數南京人忙得沒空在家做鴨子菜,多半是夾著個碗兒到巷子口去斬上半只,回家慢慢地啃。

要是有老人在家的話,多半會燉上個“蘿卜老鴨煲”或者來個“紅燒鴨塊”,并首先端上一碗送給鄰居。這是南京的一個老習俗,叫做“處暑送鴨,無病各家”。然后,才是自己全家人痛痛快快地大吃一通。

臉覷厝:打道回府,龍眼稀飯

▲龍眼稀飯

福州人有句俗語,叫作“處暑一過臉覷厝”。“厝”指有錢人在城里的大房子,“臉覷厝”就是臉要朝著自己在城里的家看,意思是外出避暑的人要打道回府了。

這句話折射出老福州人過去的生活方式,“處暑”到了,“避暑”也就結束了。過了處暑這個節氣,人們的飲食起居就要有所變化。

老福州人的生活習俗是,在處暑的時候要吃龍眼配稀飯。因為夏天的時候天氣比較熱,人體消耗了很多的熱量,吃龍眼能補充熱量。龍眼偏溫性,有益心脾、補氣血、滋補養氣的作用。老一輩的吃法就是剝一碗龍眼,混著稀飯一起吃。

除此之外,福州及其周邊的人在處暑吃的另一種食物是白丸子。白丸子其實就是糯米丸,做法很簡單:將糯米粉搓成一小粒一小粒,煮湯,加點糖,味道清甜,既可補充碳水化合物,又可以解夏天的口膩。

拜土地:殺牲祭拜,插旗感恩

▲土地公

處暑節氣,過去溫州人的主要習俗有三項。

第一,拜土地爺。處暑節氣正值農作物收獲時刻,農家紛紛舉行各種儀式來拜謝土地爺。有的殺牲口到土地廟祭拜,有的把旗幡插到田中央表示感恩,還有的這一天從田里干活回家不洗腳,恐怕把豐收洗掉。

第二,煎藥茶。此習俗自唐代以來已盛行。每當處暑期間,家家戶戶有煎涼茶的習慣,先去藥店配制藥方,然后在家煎茶備飲,意謂入秋要吃點“苦”。這在清熱、去火、消食、除肺熱等方面頗有好處。

第三,喝酸梅湯。上世紀六七十年代,溫州市區街頭專門有賣酸梅湯的茶攤,故有“處暑酸梅湯,火氣全退光”的諺語。制作酸梅湯很簡單:在夜間用開水沖泡曬干的梅子,再加冰糖;煮好放涼后,裝進木制有蓋的冰桶中,使其溫度降低。酸梅湯喝起來酸中帶甜,甜中微咸,口感甚佳。

來源:轉載自公眾號民俗學論壇

編輯:王海(云南省非遺中心)

微信掃一掃

微信掃一掃