節氣概說

秋去冬來,立冬,是二十四節氣的第19個節氣。每年11月7、8日之間,太陽位于黃經225°時為立冬節氣。立冬后,日照時間將繼續縮短,正午太陽高度繼續降低。今年的立冬時間是2018年11月7日(農歷戊戌年九月廿九日)。

雪后延慶海坨山(來源:網絡)

舊時,民間習慣以立冬作為冬季的開始,《月令七十二候集解》記載:“立,建始也”,“冬,終也,萬物收藏也。”按氣候學標準,“立冬為冬日始”的說法與黃淮地區的氣候規律基本相符。實際上,除全年無冬的華南沿海和長冬無夏的青藏高原外,各地的冬季并非都始于立冬日。我國最北部的漠河以及大興安嶺以北地區,9月上旬就進入冬季了,而長江流域的冬季要到小雪節氣前后才真正開始。

一候水始冰 (攝影:李楠)

古代將立冬分為三候:“一候水始冰;二候地始凍;三候雉入大水為蜃。” 此時,水已經能結成冰;土地也開始凍結;野雞一類的大鳥不多見了,而海邊卻可以看到外殼與雉類線條、顏色相似的大蛤。

農事農諺

立冬前后,我國大部分地區降水顯著減少。東北地區大地封凍,農林作物進入越冬期;江淮地區“三秋”已接近尾聲;江南正忙著搶種晚茬冬麥、移栽油菜;而華南卻是“立冬種麥正當時”。另外,立冬后空氣漸趨干燥,土壤含水較少,需加強林區的防火工作。

此時節正是秋收冬種的大好時段,晴好天氣有利于晚稻的收、曬、晾及入庫質量,冬小麥播種也需要巧用天時。立冬后還需及時做好大棚蔬菜管理,江南及華南地區,需防止冬季澇漬和冰凍危害。立冬節氣相關的農事諺語包括:

立冬東北風,冬季好天空。

立冬有雨防爛冬,立冬無雨防春旱。

重陽無雨看立冬,立冬無雨一冬干。

立冬小雪緊相連,冬前整地最當先。

立冬晴,一冬晴;立冬雨,一冬雨。

西風響,蟹腳癢,蟹立冬,影無蹤。

立冬種豌豆,一斗還一斗。

立冬前犁金,立冬后犁銀,立春后犁鐵。

張家口云頂滑雪場雪景(來源:網絡)

節氣習俗

迎冬 古代,人們將立冬與立春、立夏、立秋合稱“四立”,是重要的節日。“十月納禾稼”,農歷十月是收獲、慶祝和祭祀的時間,也是寒風乍起的季節。舊時農耕社會里,人們勞作一年之后,會利用立冬日休息一下,也是犒賞全家一年來的辛勞,以時令佳品祭祀祖先,祈求上天賜予來年的豐收。古時此日,天子有出郊迎冬之禮,并賜群臣冬衣,對為國捐軀的烈士家人給予表彰和撫恤。

冬泳迎立冬 (來源:網絡)

冬泳 今天有些地方以富有新意的方式慶祝立冬。在哈爾濱、商丘、宜春、武漢等地,立冬之日,冬泳愛好者用游泳的方式迎接冬天的到來。冬泳時,人的身體受到冷水刺激后,全身血液循環和新陳代謝就會加強,很多血液被吸入內臟器官及深部組織,這樣一些重要臟器的血管就開始擴張;而人的身體為了御冷,皮膚血管很快又擴張,致使大量血液又從內臟流向體表。這樣有規律的一張一縮,從而使血管得到鍛煉,增強了血管彈性,所以冬泳也被稱為“血管體操”。

補冬 立冬意味著草木開始凋零,蟄蟲休眠,萬物活動趨向休止。立冬進補,在人們心目中是根深蒂固的,為了適應氣候的變化,增強體質以抵御嚴寒,全國各地在立冬日紛紛進行補冬。按照傳統的習慣,冬天也是對身體“進補”的大好時節。

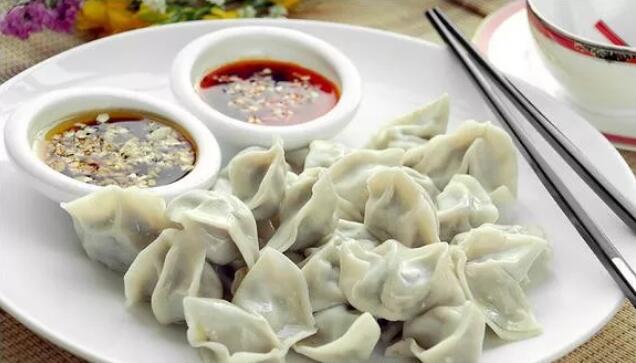

立冬吃餃子(來源:網絡)

南方熱補,南方人立冬愛吃些雞鴨魚肉。在臺灣,立冬這一天,街頭的“羊肉爐”、“姜母鴨”等冬令進補餐廳生意紅火。閩南地區有中藥與雞鴨合燉的做法,許多家庭會自制麻油雞、四物雞來補充能量。

北方吃餃子,以農立國的華夏民族非常重視節氣,立冬這一天選擇了“好吃不過餃子”。為什么吃餃子?有兩種說法:一是“立冬不端餃子碗,凍掉耳朵沒人管”;二是“交子之時”吃餃子。“交”就是交替、交接的意思。立冬、除歲,新舊交接的時候都有吃餃子的習俗。

貓冬,是北方方言,比喻像貓一樣躲藏起來,度過嚴寒(攝影:李楠)

節氣養生

中醫認為,少年重養,中年重調,老年重保,耋耄重延。冬令進補還需根據實際情況有針對性地選擇清補、溫補、小補、大補。冬季對于腎臟的保養十分重要,但需要注意腎虛有陰陽之分,不可盲目進補。按摩是冬季養腎值得一試的有效方法。冬天萬物處于“陰盛陽衰”狀態,宜進行“日光浴”,以助陽氣升發。

四時有序,起居有常。冬天是“養藏”時節,除“溫補”養生御寒以外,老年人宜早臥晚起。善于養生的人,除了注意保暖外,冬季仍需堅持鍛煉,以取得舒筋活絡、暢通氣脈、增強自身抵抗力的效果,散步、慢跑、做操、打拳等,都是適合冬季的運動項目。

來源:轉載自中國非物質文化遺產保護網

編輯:王海(云南省非遺保護中心)

微信掃一掃

微信掃一掃