緒 言

在2012中國第七個“文化遺產日”到來之際,在云南省圖書館和各位相聚,一起探討“做文化遺產知音”的話題,是一件充滿使命感又倍感愉悅的事。因為在一個有特定內涵的時刻為一個有積極、緊迫現實意義的話題走到一起,這本身就是“知音”匯聚的體現。中華文化屬于每一位中國人;做中華民族文化遺產“知音”對每一個中國人說來,是義務使然,責任所在,分內中事。故爾今天談論的話題應屬我們生活中誰也不能不思考的“主體話題”范疇。

在文化中徜徉,做文化藝術遺產知音,沒有比這更讓人感到榮耀和舒心的了……

講座題目:做文化遺產知音

包含兩個關鍵詞:文化遺產;知音。

一、“文化遺產”。指物質文化遺產、非物質文化遺產兩個方面。

物質文化遺產是具有歷史、藝術和科學價值的文物,包括古遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁畫、近代現代重要史跡及代表性建筑等不可移動文物,歷史上各時代的重要實物、藝術品、文獻、手稿、圖書資料等可移動文物;以及在建筑式樣、分布均勻或與環境景色結合方面具有突出普遍價值的歷史文化名城(街區、村鎮)。

非物質文化遺產是指各種以非物質形態存在的與群眾生活密切相關、世代相承的傳統文化藝術表現形式,包括1.語言類:語言文字,民間音樂、戲劇、曲藝、民間文學(故事、神話、傳說、詩歌);2.動作類:民間舞蹈、體育、雜技;3.技藝類:民間科技、手工技藝、生產生活技能;4.圖形類:民間美術;5.綜合類:民俗、民間知識、與上述傳統文化藝術表現形式相關的文化空間。

一直以來,“非物質文化遺產”的習慣用語是“民族民間傳統文化”或“民族民間文化”——這也是政府文書和法律文件的法定用語。如今,為規范提法并同國際接軌,“非物質文化遺產”已成法律法規正式用語。

二、“知音”。常言道:“人逢知己,鳥遇知音”;“千金易得,知音難求”。“知音”是什么?“知音”對文化藝術遺產保護事業有何重要意義?下面我們來作探討。

分五個問題來講——

一、“知音”的意義

二、“知音”種類

三、“知音”的巨大作用

四、“知音”無處不在

五、愿人人都是“知音”

一、“知音”的意義

“知音”在2000多年前是人們用來對音樂和文化藝術修養水準高低作評價的一個形象用語。

《禮記?樂記》:“知聲而不知音者,禽獸是也;知音而不知樂者,眾庶是也。”

《呂氏春秋?長見》:“晉平公鑄為大鐘,使工聽之,皆以為調也。師曠曰:‘不調,請更鑄之。’平公曰:‘工皆以為調矣。’師曠曰:‘后世有知音者,將知鐘之不調也’。”(“調”,音律,樂藝規范。師曠,春秋著名盲人樂師)。

《呂氏春秋?本味》“伯牙碎琴”故事:先秦時期,著名琴師伯牙琴技絕妙,意在高山、流水,聽者很多,而最會品賞他彈奏意境的僅鐘子期一人。鐘子期死后,伯牙異常絕望,想到知音逝去,再找不到能聽懂他彈琴的人,便破琴絕弦,終身不復鼓琴。由此后人把他們稱為知己——知音。認為知音能影響音樂存亡,對文藝興衰產生非同一般的作用。

對“知音”的解釋,古代原本的含義較多指精通音律亦即懂音樂的行家而言。“知音”亦作“知樂”。后來,含義擴展,被廣泛用于表示人與人之間的關系達到能知對方心聲,能相互了解、理解、信任的互為知音的程度;同時用來形容人對自然和社會事物熟悉、熱愛、有深厚感情的關系和狀態。知音即知己,二者意義相通,相同。

“文化遺產知音”泛指熱愛、珍惜物質文化遺產和非物質文化遺產的人。他們不分民族地域,不分男女老少,不分文化高低,不分貧富貴賤,不分地位等級,不論從事何業,不論貢獻大小,共同點是對中華各民族傳統文化懷有深情,為絢斕多姿琳瑯滿目的中華各民族文化藝術遺產感到驕傲、自豪。

在通常情況下,“知音”或是文化藝術創造者、傳承者、發展者,或是受業者、參與者、跟隨者,或是倡導者、組織管理者,或是敬仰者、守護者,或是兼有多重身份者。

許多“知音”有名有姓,知者較多;而成千上萬“知音”是“無名氏”,他們在山水間,人群中,在視線內,或記憶里,景仰中,很多時候像在云里霧里夢里似的,人們不一定知道他是誰誰誰,卻能處處感覺得到他的存在——他們令人信服的難被否定、抹掉的力量。

從古今實際來看,文化遺產“知音”大致可歸納為大眾知音、業者知音、高層知音、官員知音、機構知音、賢者知音、外邦知音七類。

1.大眾知音

普通群眾中熱愛民族文化遺產,積極參加地方傳統節日、歌舞、口頭傳講、娛興、體育等風俗活動,或喜愛、掌握某種民族語言文字、民間傳統知識技藝,不做損毀文化遺產的事,自然地成為當地物質與非物質文化遺產“動態”傳承、保護的參與者——他們即生活在文化遺產“根部”“土層”的“大眾知音”。

景頗族目瑙縱歌節(八十年代,隴川)

白族繞三靈(大理金圭寺)

彝族棺旁送喪舞“確比”(曲靖老姆格)

2.業者知音

熱愛并熟悉、掌握傳統民族文化藝術知識技能、文化遺產保護利用知識,為文化遺產保護、傳承作出貢獻的文化藝術工作者、文化藝術教育工作者、職業民間藝人等(其中包括大量專家、大師)。是“業者知音”。特點是職業和文化藝術遺產保護工作有千絲萬縷的聯系。

例如:⑴聶耳——中華樂圣,作品《義勇軍進行曲》先為單曲后為國歌讓13億中國人唱了70多年。《金蛇狂舞》、《翠湖春曉》等名曲對弘揚中華民族音樂傳統與云南民間音樂特色產生了不可估量的影響;

⑵盡心盡責的專業文藝工作者;

⑶不離鄉土的民間藝人、民間文化傳人;

⑷恪盡職守的藝術教育工作者……

舞蹈:青春旋律

著名傣族舞圣毛相和演員羅小琴共舞孔雀

為藝術教育傾心竭力辛勞付出的知音們

3. 高層知音

對文化遺產工作有決策權,對工作前景起決定性作用的上層領導兼行家。即“高層知音”。

4. 官員知音

承擔物質文化遺產與非物質文化遺產管理、保護、利用工作及與之相關工作的文化藝術單位、部門領導、工作人員和各地各級黨政領導、工作人員中,愛崗敬業,切實履行職責,為該事業悉心付出的人。即“官員知音”。

5. 機構知音

與文化遺產工作有直接關系、對文化遺產保護事業有作為有貢獻的非個人性質的國家機關、單位、機構、部門;學校;社會團體;傳統民間組織、民俗群體、市井會社等。即“機構知音”

云南省文化廳辦公樓

2012中國文化遺產日云南省博物館盛況

6. 賢者知音

為保護、弘揚民族傳統文化,搶救、保護珍貴民族文化遺產,以無私奉獻不求回報精神,做出義舉、善舉,取得令人欽佩的成績——這類人士來自社會各方面。即“賢者知音”。

7. 外邦知音

外國人,熱愛中華文化,為保護、弘揚中華民族文化藝術遺產真誠付出努力,取得突出成績。這樣的外國朋友,稱得上“外邦知音”。

三、“知音”的巨大作用

上述七類“知音”的作用可作如下概括:大眾知音是土壤;業者知音是基礎;高層知音是關鍵;官員知音是柱梁;政府機構知音是保障;賢者知音是吉雨;外邦知音是助力。

“知音”作用巨大,能直接影響文化遺產的命運。在歷史上曾留下清晰的腳印。有許多生動例子值得回溯、留意、思考,諸如——

(一)“高層知音”之例

1.原始王者之作:滄源崖畫“天上人間”圖。想象中的“天上神靈”和“地上首領”(也可能即崖畫作者),仿佛相互對語、歌唱,互為“知音”,為今日云南留下最早表現天地人文觀念的藝術樣式——高水平野外繪畫遺產。

2.銅鼓:產生于2600多年前,是南方青銅時代器物翹楚和延續時間最久、影響最大的代表性青銅樂器兼民族傳統文化標志。古代滇王為其發展完善,南詔、大理國王為其延續不絕,卓有貢獻。

⑴銅鼓之王滇王——地方首領與藝術家合于一身,將銅鼓為標志的滇國藝術推向巔峰;

⑵唐《南詔圖傳》宋《大理國畫卷》銅鼓祭觀音畫面,國王、高官參加,銅鼓功能及祭祀習俗傳統承前啟后,一脈相續。

⑶當代,銅鼓文化藝術仍在流傳,在若干民族地區依舊興盛。典型者如:克木人銅鼓歌舞(勐臘);彝族銅鼓舞(富寧木樹下寨、富寧老寨、麻栗坡城寨);壯族銅鼓舞(廣南貴馬);布依族銅鼓樂奏(羅平);彝族蠟染、刺繡描繪的銅鼓紋樣(麻栗坡城寨)。

3.韋皋:唐劍南西川節度使,樂律學家,熟悉西南民族藝術,助南詔王異牟尋向朝廷獻樂,將南詔所派大型民族民間歌舞“夷中歌曲”加工為《南詔奉圣樂》,于貞元16年(800年)在長安皇宮麟德殿上演,唐德宗親臨觀看,成為千古佳話,對云南民族藝術和唐朝宮廷藝術、社會文化藝術產生很大影響。

4.云南歷史上若干著名碑刻獲得有效保護流傳至今,同有些上層官員的真誠付出分不開。如:爨龍顏碑(陸良)、爨寶子碑(曲靖)、大理與三十七部會盟碑等即此。

5.云南省人大——制定中國首部地方性民族文化遺產保護法規《云南省民族民間傳統文化保護條例》,于2000年5月公布實施,云南民族傳統文化和民族文化遺產保護方向、路徑、原則、方法自此有具體明確的法理、法律規范,使云南文化遺產保護事業翻開嶄新一頁。

6. 安平生:七十年代末八十年代初云南省委書記。重視倡導保護發展民族文化藝術,說民族文化即民族精神,民族靈魂;博物館是民族歷史文化的見證,是各民族識古知今凝聚人心的“民族文化祖廟”,是民族團結發展進步的象征。他說,熱愛民族文化是愛國的具體表現。不愛不懂民族文化的人,一定做不好工作。

(二)“機構知音”之例

1.政府、各級文化管理機構與活動。

2.政府各部門、各類文化機構與相關活動。

3.文化遺產日政府組織的相關活動。

4.省州市縣各類專業博物館、文化館、圖書館。

5.校園——非物質文化遺產傳承。

(三)“官員知音”之例

1.官員修寺,破廟免亡重輝——見云龍唐代古村諾鄧村萬壽宮(祝壽寺)明嘉靖提舉李瓊詩碑。碑文:“殘垣廢剎一僧無,陋殿空爐三像孤,蓑笠每將暑雨避,擎撐亂把危粱扶,捐金引募新禪境,繪來雜朱煥佛都,朝賀明時習拜舞,萬年祝壽聽山呼”。古時官員“知音”修寺,今人方能獲享“遺產”之福。

2. 納西族土司木公與百姓歌舞同樂——見乾隆《麗江府志略?藝文》木氏14祖木公(字恕鄉)詩《飲春會》:“官家春會與民同/土釀鵝竿節節通/一匝蘆笙吹未斷/踏歌起舞明月中”。官民同場歌舞在納西族住區較為常見。

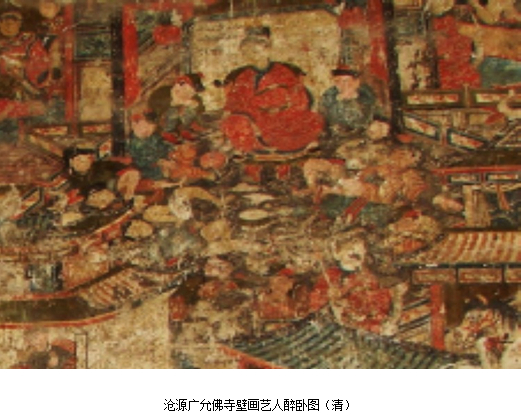

3. 喜愛民間音樂并親近藝人的官員——清代滄源廣允佛寺壁畫“藝人官府醉臥圖”對此有清晰表現。

4. 保護洞經音樂——“文革”期間,大理、巍山、麗江洞經音樂在“掃四舊”浪潮中沒遭禁止,依然定期談奏,原因是受到當地主管領導和有關部門“暗中支持”,使其未曾斷流。大理洞經會南雅音樂社被“暗中保護”的經歷特別典型,倍受稱道。

5. 王以中——1956至1979年云南民族大學校長,著名民族問題專家、教育家、文化學者,云南民族大學民族博物館于1958年問世,積聚大量少數民族珍貴文物,和他遠見卓識、力排眾議、鍥而不舍支持分不開。

(四)“賢者知音”之例

1. 云南第一碑——昭通東漢孟孝琚碑的發現與保護。在該碑左下方鑲嵌著一塊刻石,上刻當地文士謝崇基撰跋文,對光緒27年(1901)發現和保護該碑的賢者和過程作了錄述。

2. 昭通東晉霍承嗣壁畫墓發現與保護。20世紀五十年代得益于當地后海子中寨挖取泥土農民發現并及時報告,地方以謝飲澗為代表的一批賢者極力查勘、臨摹、奔走反映和親自參加現場守護,最終較快促成將其科學搬遷至昭通城內,得以完好存留至今。

(五)“外邦知音”之例

周文中:美國哥倫比亞大學教授、作曲巨擘,美中藝術交流中心主任,美國藝術科學院院士。和著名建筑大師貝律銘、油畫大師趙無極并稱為當代美國“華人藝術三杰”。1992——2001“云南民族文化合作計劃”倡導者、實踐者,為云南民族傳統文化藝術保護、宣傳作出突出貢獻。

“知音”珍惜民族文化藝術遺產,同時也因此擁有掌握、享受所愛文化藝術財富的條件和福運。

值得特別關注的是“知音”無處不在;“知音”亦容易被忽略。在通常情況下,人們往往不一定會發覺并認識到無數“知音”像一條條寬深流淌的河流,能確保文化藝術“水源”不會枯竭。“知音”形成洪流,文化藝術遺產保護和弘揚才有希望。因而可以說,“知音”作用非凡,能決定民族文化藝術遺產的命運。

這是一條客觀存在的實實在在的真理。對此可以舉出數不盡的例子,諸如:

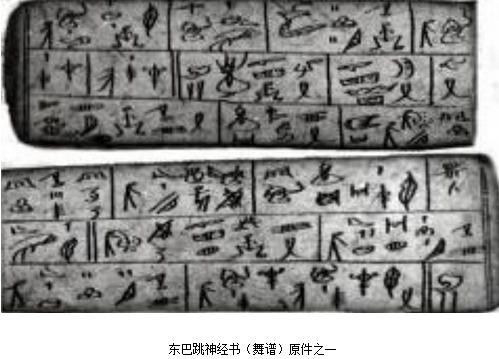

1.納西族東巴古代舞譜,堪稱中華民族藝術瑰寶,是在一代又一代東巴傳承中極其不易地保存、流傳下來的。舞譜原稱“跳神經書”,先為麗江縣圖書館東巴經籍文物管理員周耀華在該縣南山搜集獲得2種,后為麗江東巴楊萬勛向國家捐獻2種,東巴和耀先捐獻1種。“跳神經書”在1980年被筆者發現、調查、研究、確認是古代舞譜,繼而與東巴和云彩、納西語文工作者和發源合作將其翻譯、復原、解讀、介紹出來,曾經歷常人難以想象的數年艱辛努力過程。

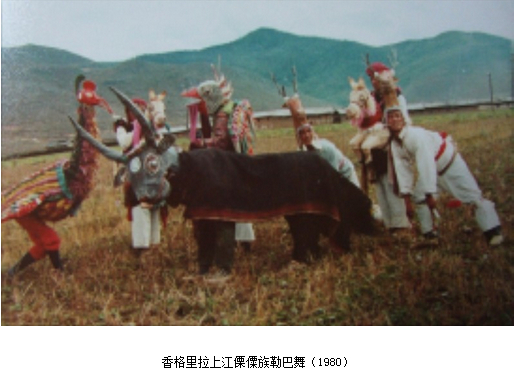

2.香格里拉縣上江鄉迪姑村傈僳族勒巴舞,原已失傳多年。1980年,在迪慶州計劃舉辦全州首次民族民間文藝會演的春風吹拂下,息舞已久的老藝人何五九、彭金槐用了一個多月時間,將舞蹈回憶復原,悉心向該村年輕人傳授,使該舞得以復活,順利到州上參加會演,成為當時全州盛傳的佳話。老藝人在關鍵時刻的這一壯舉,不僅使一枚民藝奇珠逃過永遠消亡的厄運,而且使該舞在新的條件下呈現繁花似錦的新姿,成為人們歡樂的依托和新時代的精神象征。

3.麗江塔城納西族跳勒巴傳人李文先、李文義兄弟,從八十年代開始,想方設法組織年輕村民學習瀕危傳統舞蹈跳勒巴,組隊輾轉各村表演;九十年代在資金拮據的窘況中在麗江古城創立全家上陣的“勒巴宮”為旅游者演出,受挫停業后依然以各種靈活方式(如到東巴宮、玉水寨參演及進行零散式串村游演)活躍于城鄉各地,終使跳勒巴重

生活力,走向興旺。

4.臨滄市臨翔區邦東深山密林中保存著一處傳統土法造紙作坊,其內住著堅守古老造紙技藝的一家人,令人驚嘆。看到這處就地取材利用滿山野竹造紙的現場,會頓時把人帶到古遠年代造紙的景象,讓人不能不產生心理共振,對這門手工技藝的堅持者和守護者表示深深的敬意。

5.耿馬滾乃是云南邊境一個省級民族傳統文化保護區小寨,這里“知音”成群,村民愛惜傳統文化藝術的自覺性明顯可察。村中有剛過世不久的民間文化藝術大師賓亞的弟子傳人——古老傣繃文(三種傣文中的一種瀕危文字)唯一掌握者蘇米達、民間樂器技藝掌握者布萊軟、文身師兼文藝多面手依板和眾多舞手、歌手等,全寨男男女女保持古老文身風俗,身上刺著樣式豐富又深藏文化意蘊和奇妙想象的美麗花紋。寨內濃郁的民俗文化氛圍,與眾不同的傳統文化魅力,宛若一本知識閃爍的難得綠野人文“活書”,讓人不能不由衷傾慕。

6.深藏于崇山峻嶺的布朗族偏遠山寨雙江班丙鄉大南直,是省級民族傳統文化保護區,雖道路泥濘、坎坷、蜿蜒難行,所在地近乎“與世隔絕”,卻傳統文化豐裕,奇藝頗多,“知音”隨處可見——蜂筒鼓舞傳人俸繼明、棉麻布和大樹木棉布(古梭羅布)紡織能人葉掃、儲藏并能解讀傣文巴利文緬文佛經與占卜書的居家老僧徐老三、長于舞蹈并有多方面知識技藝的能人劉光華、眾人敬重的傳統文化藝術保護推動者布朗族退休教師朱老師等,以及他們和寨里鄉親表演的舞蹈、歌唱,展示的文身、大樹木棉(“呆阿”,古稱“梭羅”)種植利用、染料板藍根種植使用、絕妙接骨治傷草藥“找娘藤”(“阿據拍”)真實存在情景等,仿佛構成一條獨特、牢固的傳統文化長鏈,令人敬服。

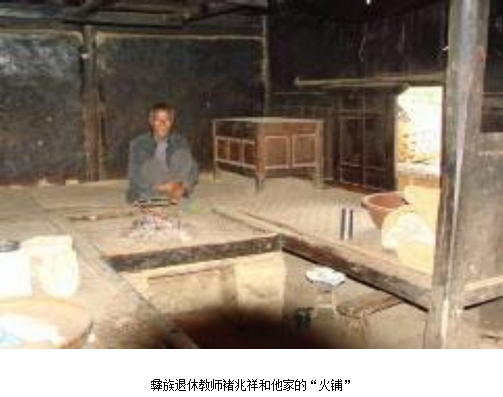

7.火鋪,又叫火塘通鋪,是巍山高寒偏遠山區馬鞍山鄉彝族群眾抵御冬春酷寒而順室內三方墻壁裝置供全家人暖眠的“凹”字形榫卯木架臺式木板大連床——“凹”形三方呈等高水平床面,上鋪篾席、氈墊;缺口處略低于床面10厘米上下,是泥質方臺火塘位置,置三腳架,燒起火來整屋暖和;一側有出煙孔和氣窗,確保人員氣暢平安;進門處有寬敞走廊,設祖先供祭龕位和放置日常生活器具臺架等。此火鋪構型和全家睡大鋪方式是當地彝族祖先為維系生命延續發明的一項重要科技設作,業已形成流傳千百載的同生活、衣食、親情觀念、倫理道德、信仰風俗、口傳文學、打歌、山歌、樂器、民間美術、手工技藝以及民間文化藝術、村史、家史傳承等相關的“火鋪文化”傳統。該鄉省級民族傳統文化保護區青云大村民居普遍有此設施。彝族退休教師褚兆祥十分熟悉火鋪知識技藝,蓋了新房依然保存著百年老屋的火鋪原貌,說要用老屋宣傳符合客觀實際的合理生態科技文化知識傳統,讓其起“活態博物館”的作用。鄉親說起他熱愛、保護、宣傳鄉土珍貴文化傳統的精神都表示稱贊。

8.無獨有偶,巍山馬鞍山鄉文化宣傳員只清廉,40多歲,是一位彝族山村文化采集、記憶與講傳能人,因長相和趙本山有些相似,被人稱為“小趙本山”。他記性、口才一流,能從蜜蜂、錐栗樹崇拜——彝族起源傳說講起,把青云大村及整個馬鞍山區域古往今來各種史實、故事、生產生活方式、打歌、唱調、土主信仰、婚喪嫁娶風俗等情形生動介紹出來,廣泛宣傳,經年累月樂此不疲,在當地有上佳口碑。

9.白族民俗版畫甲馬傳人趙瑞池:女,85歲,住洱源省級民族傳統文化保護區鳳羽鎮中和村80號。繼承父親技藝,收藏清代以來各類甲馬刻版,多年來一直不間斷按時令、信仰風俗需要刷印甲馬紙供應鎮內外村民,很受歡迎。近年,她正將技藝教給孫女,希冀甲馬藝術不會斷流。

10.松柏良(藏名阿布):香格里拉中心鎮藏族傳統民居“阿布老屋”主人。老屋建于明崇禎7年(1634),木構,雙層,開間寬大;佛龕精雕細刻,上涂金彩,內刻“明崇禎柒年/陜西/焦氏”款識;板壁上畫精美藏式壁畫,雖經378年風雨,卻舊貌依然。為保護老屋,守護者松柏良盡心竭力,卓有成效,已成本地人和外地旅游者夸贊的名人。

11.“姆的餒”,彝語意為跳啞巴(啞巴舞),流傳于祥云西營鄉七宣村,是一種生成年代較遠、有很高歷史、文化、藝術價值的彝族古老風俗舞蹈。周新道(90歲)、羅燦(72歲)、羅建勛(68歲)等民間藝人和村民對其異常珍愛。祥云縣文化館為挖掘、整理、保護、推介這項重要非物質文化遺產采取了多項有效措施。文化館工作人員楊春平不顧身患疾病,日復一日“泡”在該村深入尋訪、搜集、記錄、研究,落實保護、弘揚各項工作,竭盡全力,終使舞蹈《姆的餒》推出參加2011年云南省第七屆民族民間歌舞樂展演,榮獲金獎,遠近聞名。

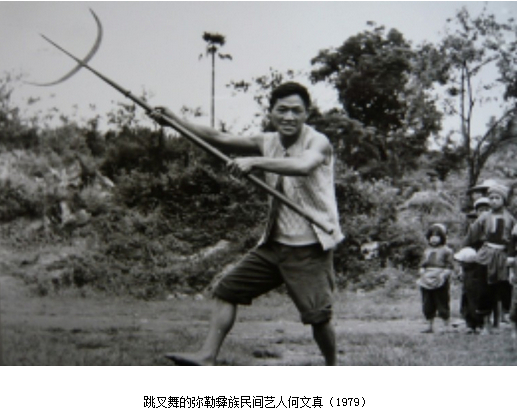

12.何文真:彌勒西山爛泥箐村彝族農民,舞蹈、繪畫、彩扎、面具制作、民間雜技表演皆在行且水平上乘。1979年筆者去該村探訪時他27歲,正經歷缺糧餓飯的最艱難時期。令人極感驚訝的是盡管客觀情況如此,他在想方設法戰勝困難的同時,從未停過手上技藝,在吃著南瓜野菜的清苦狀態中依然堅持為鄉親做好當年火把節所需彩扎、面具、樂器等用品,帶著年輕伙伴們排練歌舞,教傳“高絲畢”(阿細跳月)中“尼黑喃粗畢”(青年舞)、“粗目畢”(老人舞)和“依目測測”(金錢棍舞)、耍叉等舞蹈,帶給鄉親愉悅。他在腳勤手快又緘默少語的行止中透現出的智慧、靈性、堅毅與實在、可信的人格魅力,不是簡單一兩句話能夠準確歸納出來,叫人永難忘懷。

13.走進石林月湖,像進入可回望彝族同胞古老文化藝術的“時光隧道”一般:各類保持著“源頭”般產生于遙遠歲月的文化藝術品種(如竹質長笛、短笛,小三弦、大三弦,三胡,四弦,嘯葉,歌舞)、手工技藝(如加工火草線和布;搓繩索;做樂器)與創造活力,皆撲面而來。人的生存需要與基本生存創造活動在此差不多都能看到。她宛若告訴人們,有這種地方,有這般智慧、勤勞、樸實、真誠的群眾,民族文化藝術傳統不會消失。

14.“知音”不是無源之水,無根之木,他們的雙腳踏實在肥沃堅厚的土地上。欲知究竟,可爬山涉水走進鄉村、原野,即可尋見讓民間歌舞永存的大眾山野天然“劇場”、“舞臺”——那就是百年千載不會毀失的滋養“知音”的土壤和搖籃,它能回答我們想知道的牽涉遙遠年月的書本上找不到的問題。例如,彌勒彝村黑路丫,村旁山坳中的天然“舞臺”和“看臺”,那里人人可以是演員,個個可以是觀眾,身臨其境,會讓人想不起文化藝術“瀕危”“消失”之類用詞。

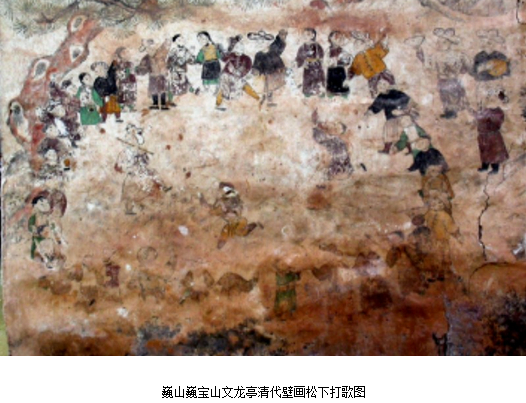

15.說到“知音”的土壤和搖籃——永遠的歌舞大眾和永存的山野天然“劇場”——我們可以再度細心審視一番巍山巍寶山文龍亭乾隆年間壁畫“山民松下打歌圖”,回到歷史去做反觀、回探、聯想,然后再看看近期巍寶山彝族同胞打歌的情景,將畫面與現實二者相較對比,一種仿佛一切如故,傳統依舊,數百年傳統的“線”沒有斷失的感覺會油然而生——這樣猶如親歷現場體驗的結果,能充分地向我們宣示“知音”何其重要,教我們明白它的意義、價值是什么。…………。

民族文化藝術遺產的保護,像植物生長離不開土壤、水分、肥力、陽光一樣,需要創造適合于它的生存、增新、發展和跟上時光步履前進的條件,諸如清晰、恰宜、實在的法律政策措施,寬闊、濃郁、優好的環境氛圍,及時、積極、得當的關愛和指導等。這些條件的形成,有賴于留意它、認識它、懂得它、熟知它、熱愛它、珍視它的人們——來自政府、社會、民眾的數不勝數“知音”的努力。

為此,我們的官員、文人、百姓,都應成為維護中華民族優秀文化藝術傳統的有心人, 成為中華各民族文化藝術遺產的可靠保護神——知音。

文章:楊德鋆(云南民族大學教授、云南省非物質文化遺產保護專家委員會委員)

圖片:楊德鋆、楊雪吟(云南省博物館副研究館員、云南省非物質文化遺產保護專家委員會委員)

微信掃一掃

微信掃一掃