位于青藏高原西南部的青海省玉樹藏族自治州是長江、黃河、瀾滄江三條偉大河流的共同發源地,這里蘊藏著豐富的藏族歌舞文化,種類繁多,內容也包羅萬象,素有藏族“歌舞之鄉”的美譽。玉樹民間舞蹈主要由“卓”、“依”、“熱巴”、“熱依”和“國哇”等幾大類組成,風格迥然,神韻各異,其中的“卓”舞最負盛名。

在玉樹藏語里,“卓”是舞、跳的意思,有的藏區也稱“鍋莊”,它是一種種類繁多,自娛性很強的民間舞蹈。在眾多的“卓”舞中,最有影響的要數“求卓”。“求卓”亦稱“切卓”,原是玉樹地區民間求神、敬神、請神的舞蹈,因包含驅邪祈祥的寓意而被吸收到寺院舞蹈之中,并形成和延續到“羌姆”(藏傳佛教各派寺院舉行宗教祭祀活動即大法會上跳的宗教舞蹈)表演中。后來,它又從寺院流傳到民間,經過歷代傳承,發展至今。在玉樹民間認為,“求卓”是藏族最古老的原始歌舞之一,早在宇宙形成時就已經產生了。傳說,7世紀文成公主遠嫁西藏路過玉樹時,玉樹的百姓為公主的到來就舉行過隆重的賽馬和“依”、“卓”等舞的表演。

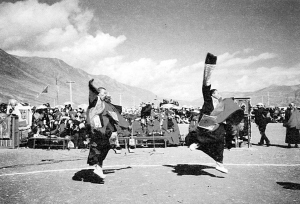

“求卓”舞變化幅度非常大,段落之間對比非常強烈。在柔美、飄逸、灑脫的慢板之后,無需任何過渡性處理,快板驟然興起,風馳電掣,且整個快板舞蹈呈現出漸強漸快的趨勢,舞姿也更加舒展奔放,一動一靜,大起大落。整個舞蹈雖有鮮明的段落之分,然而由于民間舞蹈家們在銜接之處長期運用簡潔巧妙的手法,使舞蹈顯得渾然一體,天衣無縫,更展現出一種古樸的原始舞蹈氛圍。“求卓”的舞動與節奏的變化一致,節奏疾速時,舞者步伐雄健,而舒緩時則穩重自如,胯部的左右輕擺配之以雙膝的自然顫動,就“像雪獅一樣威武雄健,像雄鷹一樣灑脫自如”,在模仿動物體態的舞動中表現出一種圖騰崇拜意識。

“求卓”具有鮮明而豐富的文化內涵。“求卓”自它誕生那天起就被深深地打上了宗教的烙印,并一直受到宗教的浸染。它是民間舞蹈與宗教儀式相互交融的產物。“求卓”的表演有嚴格的程式,舞者多是成年男子,個頭整齊,裝飾整潔華貴。“求卓”傳內不傳外,傳男不傳女,表演地點和時間只能在本地區的廟會和節日晚上,這些都反映了“求卓”神秘的宗教色彩。藏族人民還把他們相互依賴、互勉互助的群體情誼,熔鑄在共同的歌舞之中,因此,“求卓”的舞體永遠是多數的,是人群,而不是個體。“求卓”是展現群體舞蹈氣勢的典范,它的人數多時可達上百人,少則幾十人。在祭祀場合每當太陽落山,人們身著盛裝,燃起篝火,點起煨桑,翩翩起舞,陣容龐大,連續數晚,通宵達旦。

現代生活的巨大變化改變了玉樹藏族人民的社會生活環境,人們的觀念也逐步更新。這種變化也影響到了“求卓”。現在“求卓”的表演場所不再只限于宗教活動和祭祀儀式,開始出現在人歡馬躍的民間競技場所,如一年一度的玉樹“賽馬會”等。在表現內容方面也突破了原有的宗教、祭祀內容的局限,更多地表現了現代玉樹藏族人民的生活景象和精神風貌,突顯了對現代生活的謳歌及對理想生活的追求。表演形式上,在傳統的舞蹈畫面的基礎上又出現了一些新的構圖,舞蹈的人數也大大增加,表演者的年齡更趨于年輕化,舞蹈節奏也隨之提高。

玉樹卓舞已被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

微信掃一掃

微信掃一掃