摘要:本文在辨析非物質文化遺產傳承人概念的基礎上,依托作者多年實際工作積累的經(jīng)驗,系統(tǒng)梳理、描述了云南省非物質文化遺產傳承人命名歷程的關鍵時間節(jié)點和法規(guī)政策依據(jù)。1999年和2002年,云南省命名了第一、二批民族民間藝人。民族民間傳統(tǒng)文化保護轉型為非物質文化遺產保護以后,兩批民間藝人被視為我省第一、二批非物質文化遺產傳承人。2007、2010、2014年,云南省認定了第三、四、五批非物質文化遺產傳承人。傳承人是延續(xù)各民族歷史文化基因的核心力量,給予傳承人應有的社會地位,是非物質文化遺產保護的根本。

關鍵詞:非物質文化遺產;傳承人;認定;保護

云南省的非物質文化遺產保護工作在全國起步較早,自1999年以來,云南非物質文化遺產保護經(jīng)歷了從關注民間美術到立法保護、開展資源普查、認定項目傳承人、建立四級名錄體系和傳承人體系的歷程。近20年來,我親身參與了云南非物質文化遺產傳承人調查、保護、認定工作的全過程,有幸認識了許許多多不同個性的民族文化傳承人,感悟到很多老專家和前輩為保護民族文化所付出的智慧和心血,見證了民族傳統(tǒng)文化保護的艱辛和不易。

一、非遺傳承人概念

云南歷史悠久、民族眾多,各民族在漫長的歷史進程中,創(chuàng)造出絢麗多姿、特色鮮明的非物質文化遺產。這些珍貴的非物質文化遺產,主要通過傳承人的口傳心授、世代活態(tài)傳承得以延續(xù)至今。本文所說的非物質文化遺產傳承人,是指那些直接參與了非物質文化遺產表演、制作等傳承工作,并愿意將自己所知道的相關知識與技能,原汁原味傳授給后人的自然人或群體;他們是通過了層層推薦、評審,是指經(jīng)國務院文化行政部門認定的,承擔國家級非物質文化遺產名錄項目傳承保護責任,具有公認的代表性、權威性與影響力的傳承人。他們不僅是民族傳統(tǒng)文化的創(chuàng)造者和傳承者,而且是優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳播者,在非物質文化遺產的生成和發(fā)展過程中發(fā)揮著不可替代的作用,他們的存在和發(fā)展,賦予非物質文化遺產鮮活和持久的生命力。非物質文化遺產傳承人不但是一份榮譽,而更多的是責任和義務,他們擔負著“傳——傳授”,與“承——繼承”的雙重任務,在傳承人身上承載的不僅是一門技藝或知識,也是這個民族或地區(qū)歷史發(fā)展的精華。所以說人的保護是非物質文化遺產保護的根基。非物質文化遺產是活態(tài)的、流動的,而不是僵死的、凝固的。這種性質,決定了它的傳承和延續(xù)像奔騰的河流一般,流淌不息、延綿不絕。而有的遺產類別,往往因傳承人的逝世而消亡。因此,作為非物質文化遺產,其傳承和保護的核心是傳承人。所謂“人在藝在,人死藝亡”,就是這個道理。

二、云南省非遺傳承人命名歷程

第一次認定命名是1999年。當年6月,云南省命名了166名民族民間藝人,開創(chuàng)了全國對民族民間藝人正式命名的先河。當時我在云南省文化館文藝輔導部工作,參與了民族民間藝人的調查命名工作。這次調查命名的背景是:1995年,美國哥倫比亞大學美中藝術交流中心以項目課題研究形式,資助云南省開展民族民間美術及其藝人調查命名活動,后經(jīng)文化部批準,在省文化廳的組織領導下,舉全省文化系統(tǒng)之力,共有2000多位干部職工參與調查,找訪民間藝人數(shù)千余人,經(jīng)縣、州市逐級審核推薦上報。

1999年,云南省民族民間美術藝人命名

民間藝人調查是命名活動的基礎,在云南省屬首次,當時在文化系統(tǒng)和大專院校組成了專家小組,圍繞民間藝人命名的評審、推薦標準,進行了一些調研和討論研究,制定出臺了以下幾條民間藝人命名的標準:一是健在的當?shù)卦【用瘢欢侨嬲莆找环N或一種以上民間美術品,在當?shù)乇久褡逯杏休^大影響或群眾公認做得最好的;三是其作品要有傳承性,并為當?shù)孛袼咨罘眨凰氖悄軓谋久褡寤虮緟^(qū)域的歷史、文化、宗教等角度解釋自己的作品;五是形成了只有本人和徒弟才有的特殊技藝。在具備五條標準的前提下,在全省各地上報的510名民族民間美術藝人中,經(jīng)過省內專家小組審核、推薦,確定認定命名了166人。云南省民族民間高級美術師13人;云南省民族民間美術師55人;云南省民族民間美術藝人98人。

2000年,云南省第九屆人民代表大會常務委員會第十六次會議審議通過了《云南省民族民間傳統(tǒng)文化保護條例》(以下簡稱《條例》)。《條例》是全國第一部關于非物質文化遺產保護的地方性專門法規(guī),共有七章四十條。《條例》的頒布,為保護云南豐富的民族文化資源,繼承和弘揚優(yōu)秀的民族傳統(tǒng)文化提供了工作指南和法律依據(jù),標志著云南省民族民間文化保護進入法制化的軌道。

第二次認定命名是2002年。在第一批命名的基礎上,經(jīng)過一年多的摸底調查,第二批民族民間音樂、舞蹈、美術藝人的調查工作開始了。全省16個地州市審查推薦音樂、舞蹈、美術藝人共439人,經(jīng)專家組評審推薦,省調查命名工作領導小組審查,省文化廳和省民族事務委員會決定,2002年5月26日,命名了音樂、舞蹈、美術藝人共295人,其中:云南省民族民間高級(音樂、舞蹈、美術)師21人;云南省民族民間(音樂、舞蹈、美術)師85人;云南省民族民間(音樂、舞蹈、美術)藝人189人。年齡最大者91歲,最小者18歲。

2002年,云南省民族民間藝人命名大會

2003年,省文化廳組織在全省展開了民族民間傳統(tǒng)文化的普查工作。明確了以普查為基礎,名錄為重點,保護為核心的理念,制定了科學規(guī)范的普查標準,之后并在全省進行了培訓。我參與了普洱市孟連縣做的普查試點工作。在云南開展普查的過程中,有幾件事情相繼發(fā)生,促進了云南的普查工作。一是同年10月,中國民族民間文化保護工程會議在貴州召開,云南省被定為全國第一批綜合試點省份,文化部與云南省簽署了“試點項目任務書”,標志著云南省的民族民間文化保護工作更好地納入國家的科學指導與規(guī)范管理軌道。二是2004年8月,經(jīng)全國人大常委會批準,我國加入《保護非物質文化遺產公約》,成為世界上最早加入該公約的國家之一。《保護非物質文化遺產公約》于2006年4月20日生效,由此開始,所有入選聯(lián)合國教科文組織人類口頭與非物質文化遺產代表作名錄的項目,自動轉入人類非物質文化遺產代表作名錄,并正式確定了“非物質文化遺產”這一稱謂,相應把“民間藝人”稱為“傳承人”。

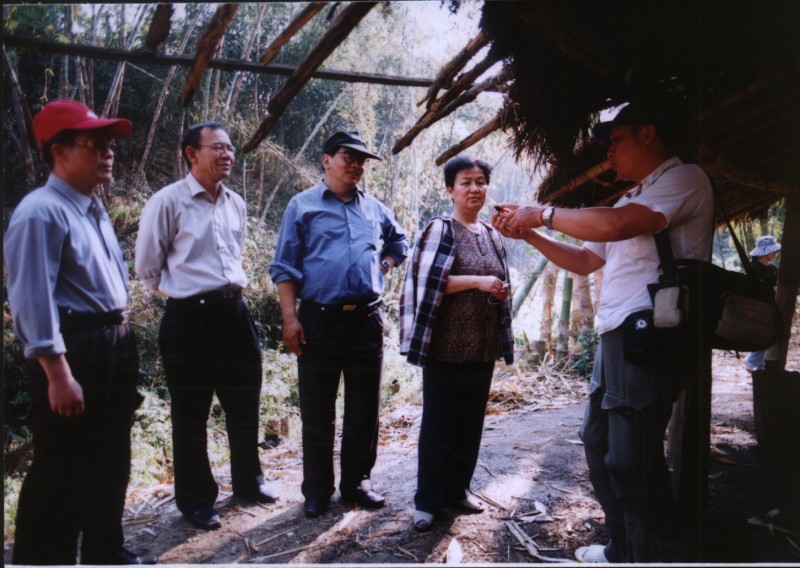

2003年,云南省舉辦全省民族民間傳統(tǒng)文化普查培訓班

2003年,孟連縣景信鄉(xiāng)考察

在這種背景下,2007年,云南省文化廳和云南省民族事務委員會根據(jù)《條例》的規(guī)定,共同組織了云南省第三批非物質文化遺產傳承人的推薦、評審工作。全省推薦上報了735名,根據(jù)上述條件,經(jīng)云南省非物質文化遺產保護工程專家委員會評審遴選,報云南省文化廳和云南省民族事務委員會審核同意推薦認定命名了代表人物38人、資料保存者12人、傳統(tǒng)音樂37人、傳統(tǒng)舞蹈30人、戲劇曲藝20人、工藝美術70人等六類、207名傳承人,年齡最大者92歲,最小者28歲。

與上兩次不同的是,第三批認定依據(jù)云南省《條例》第三章第十五條規(guī)定,明確將代表人物、傳統(tǒng)文化技藝藝人、資料保存者等三類民族傳統(tǒng)文化傳承人列入保護對象。

代表人物是指本地區(qū)、本民族群眾公認為通曉民族民間傳統(tǒng)文化活動內涵、形式、禮儀規(guī)程的代表人物。他們不但能主持當?shù)氐墓?jié)慶祭祀和活動,通曉民俗禮儀的內容、形式、規(guī)程,還是當?shù)乩习傩展J為德高望重并有較大影響的民族代表,是各民族的文化傳承人。在很多報刊介紹和宣傳報道中,都稱他們?yōu)閭鞒腥恕H缫妥宓漠吥Α⒓{西族的東巴、景頗族的董薩、拉祜族的摩巴、哈尼族的摩沛、瑤族的師公或道公等,他們熟知本民族歷史、傳統(tǒng)、遷徙史、創(chuàng)世史詩和神話傳說,當?shù)嘏e辦各種民俗節(jié)慶時都要請他們來主持,是公認的傳統(tǒng)文化代表人物。我們在孟連調查的幾位代表人物,雖然民族不同,但有一個共同的特點就是會主持各種各樣的祭祀活動,如孟連縣娜允古城的康朗相開(傣族),芒信鎮(zhèn)海東村芒舊新寨的李爬(哈尼族)等。代表人物在祭祀活動中地位比較突出,然而他們掌握的知識,絕不局限于傳統(tǒng)文化的表現(xiàn)形式,有的還掌握較多種類的技藝,是多才多藝之人,如東巴在祭祀中不但能唱能跳,還必須會畫、會寫、會雕塑、會彩扎,有的還會制陶、造紙等。

2014年,云南省非物質文化遺產保護中心將我省的國家級非物質文化遺產項目及國家級項目代表性傳承人作為數(shù)字化保護工作的重點進行搶救拍攝工作,同年9月我們項目組到紅河州彌勒縣搶救拍攝國家級項目《阿細先基》及代表性傳承人和玉忠。他就是全面掌握了彝族傳統(tǒng)創(chuàng)世史詩《阿細先基》的演唱形式和主要內容,采訪中他傳唱了“天地萬物的起源,各種自然現(xiàn)象的成因,人類早期的艱苦生活、所受的磨難,淳厚的阿細人風俗,以及男女說合成一家,婚姻上的特殊習俗”等片段。此外,他還全面掌握彝族(阿細人)的各種民間傳統(tǒng)習俗、節(jié)日慶典、祭祀禮儀的程序,熟知本民族的歷史、傳說、神話故事。特別在傳統(tǒng)的“阿細祭火”大型民俗活動中都少不了他,他擔任正畢摩角色,是祭祀活動中必不可少的一位,是在當?shù)厝罕娭兄群陀绊懥Ρ容^大的畢摩,是當?shù)匕⒓毴诵刨嚨摹⒂忻摹爱吥Α保恢醒搿⒃颇稀⒄憬⒏=ā⒗ッ鞯仁∈须娨暸_采訪宣傳介紹過。因此,我們說他們是本民族文化的傳承者,他們在當?shù)赜泻艽蟮挠绊懥透姓倭Γ袼最惖捻椖慷伎克麄內ブ鞒郑襁@樣有威望、群眾信任、有影響力的代表人物就是當?shù)氐闹R分子、文化繼承人。

阿細先基國家級項目代表性傳承人和玉忠

藝人是熟練掌握民族民間傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式和技藝的人。必須是被當?shù)厝罕姽J某項技藝精湛,開展傳承活動,并且有明確師承關系,在當?shù)赜休^大影響的公民。藝人在1999年、2002年已經(jīng)命名過兩批,我們以前調查命名的都偏向藝術類——美術、音樂、舞蹈等。第三批重點關注的是技藝的掌握者、傳承者。《條例》中明確規(guī)定的是“技藝”,而不是“藝術”,因此,各類匠人應當列在此。如:鐵匠、木匠、篾匠、染匠、石匠等等。所謂稱得上“匠”的都有一門技藝,對這些匠人,應當引起我們的重視。民族民間傳統(tǒng)文化創(chuàng)造源于生活的創(chuàng)造,不是為了審美來創(chuàng)作的,一般來講,民間傳承人制作的作品相對簡單,所以許多的美術、工藝品如瓦貓、土陶等造型古樸簡潔,平時看并不華美,甚至看上去不怎么起眼,但是就是這些不起眼的東西,它們有幾千年的傳承歷史,經(jīng)久耐看,有很強烈的民間氣息,經(jīng)得起時間的檢驗,具有很高的美學價值和學術意義。如我們在孟連勐馬鎮(zhèn)勐阿村芒崗社調查的傣族藝人巖才,他跳的孔雀舞有用道具和徒手表演兩種,融入了傣族的武術,充滿著陽剛之氣,雖然他跳的舞蹈不像舞蹈家那么規(guī)范優(yōu)美,但卻體現(xiàn)出民族個性和審美追求。因此,了解在技藝背后的文化內涵,透過他們祖祖輩輩生產、生活狀況,就能明白他們?yōu)槭裁匆@樣做、這樣唱、這樣跳,這些技藝為什么能千百年傳承下來。

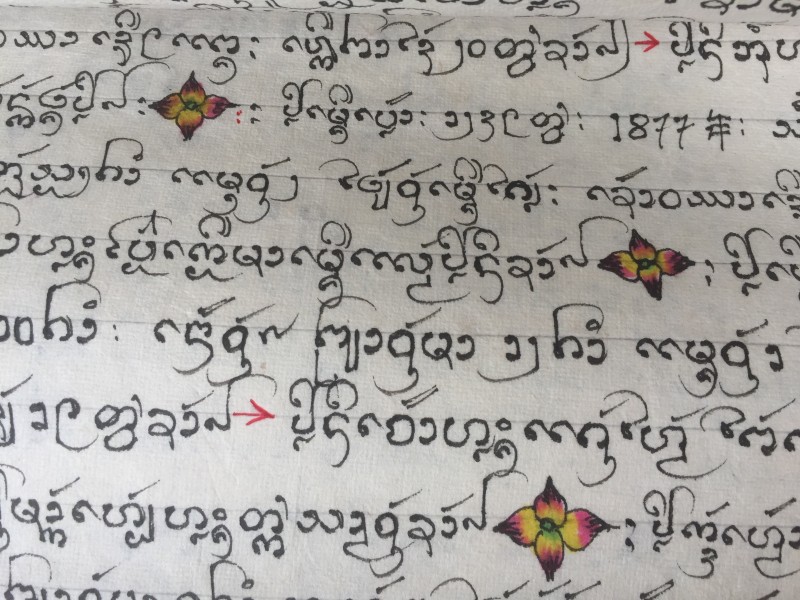

資料保存者是大量掌握和保存民族民間傳統(tǒng)文化原始文獻和實物資料的公民,一是原住民,二是掌握和保存者。例如我們在孟連調查時就調查了這樣一位對傣族傳統(tǒng)文化十分熱愛的人——波相三,他是孟連縣娜允古鎮(zhèn)人,是孟連金塔的管理員。他了解到很多傣族文化,他持續(xù)收集、整理當?shù)貍鹘y(tǒng)文化資料,甚至記錄當事人口述史料,日積月累,記錄了一大批資料,將抄好的資料又賧給佛寺,如孟連28代宣撫司的歷史,交送省檔案館。他抄寫的資料,全用傣文記錄,字跡功整、清秀,斷句用各種美麗的圖案,有花、鳥,非常精美,像一件件藝術品,現(xiàn)在他還在堅持做這項工作。

第四批命名是2010年。根據(jù)文化部《云南省非物質文化遺產項目代表性傳承人認定與管理辦法》規(guī)定,凡列入省級非物質文化遺產名錄項目的代表性傳承人,須符合以下條件:一是掌握并承續(xù)某項國家級、省級非物質文化遺產;二是在一定區(qū)域或領域內被公認為具有代表性和影響力;三是積極堅持開展傳承活動,帶徒傳藝,培養(yǎng)后繼人才。從事非物質文化遺產資料收集、整理和研究的人員不得推薦和認定為省級非物質文化遺產項目代表性傳承人。省級非物質文化遺產項目代表性傳承人推薦人選,只能從已命名的州(市)級非物質文化遺產代表性傳承人中產生。還有以下情況暫不推薦為傳承人:一是目前在該項目領域內有爭議的傳承人;二是喪失傳承能力、無法履行傳承義務的傳承人。根據(jù)這些條件,從全省各州、市推薦上報的300名傳承人中,通過云南省非物質文化遺產專家委員會的評審命名了民間文學9人、傳統(tǒng)音樂16人、傳統(tǒng)舞蹈34人、傳統(tǒng)戲劇10人、曲藝7人、傳統(tǒng)體育、游藝與雜技6人、傳統(tǒng)美術4人、傳統(tǒng)技藝46人、傳統(tǒng)醫(yī)藥2人、民俗22人等十類,共156名為云南省第四批非物質文化遺產項目代表性傳承人。年齡最大者94歲,最小者32歲。

波相三

波相三抄寫的經(jīng)文

第五批命名云南省非物質文化遺產項目代表性傳承人是2014年。經(jīng)過各州市組織申報365名傳承人,通過非遺專家評審推薦、向社會公示和復核審定等規(guī)范程序,最終確定250名為第五批省級非物質文化遺產項目代表性傳承人:民間文學25名;傳統(tǒng)音樂34名;傳統(tǒng)舞蹈45名;傳統(tǒng)戲劇21名;曲藝4名;傳統(tǒng)體育、游藝與雜技12名;傳統(tǒng)美術14名;傳統(tǒng)技藝51名;傳統(tǒng)醫(yī)藥7名;民俗37名。

截止2015年,云南省有國家級傳承人69名,省級傳承人1016名。極大地提高了傳承人的社會地位,調動了傳承人的積極性,為非物質文化遺產的傳承保護發(fā)揮了積極作用。保護傳承人,就是保護民族傳統(tǒng)文化的根基。非物質文化遺產保護任重而道遠,需要動員全社會關心、支持、保障傳承人開展傳承活動,創(chuàng)新保護方式,引導傳承人、保護單位和社會組織建立科學的保護機制,推動民族文化強省建設,實現(xiàn)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承發(fā)展。

三、參與傳承人調查和認定工作的思考

從事民間文化保護多年,每一次深入到民間作調查,傾聽到那些悅耳的音樂而感到心曠神怡的時候,看到那些優(yōu)美的民間舞蹈而贊嘆不已的時候,感覺到那些精美絕倫的手工技藝時,有時我會想,是誰創(chuàng)造了他們,又是誰將這些異彩紛呈的藝術傳承到今天,讓我們的生活如此豐富多彩,讓我們的身心得到愉悅和陶冶?是那些生活在山野鄉(xiāng)村的民間藝人,是他們?yōu)榱松婧头毖埽瑸榱藗魇谏a生活的經(jīng)驗,為了緩解生活的艱辛,為了歡樂而創(chuàng)造了這些我們稱之為傳統(tǒng)文化藝術的東西,是一代一代傳承持續(xù)下來,我們才有了如此豐富多彩的精神世界。我們怎能忘記這些民族的創(chuàng)造者和民族文化血脈的傳承者。

通過幾次調查命名,不僅使傳承人的數(shù)量在逐年增加,而且傳承人所涵蓋的非物質文化遺產類別范圍也在不斷擴大,為云南非物質文化遺產的保護工作提供了有效的人才保證。同時,政府也撥專款,為國家級和省級代表性傳承人發(fā)放了生活補貼,使他們的基本生活得到了有效保障。現(xiàn)在已經(jīng)命名的國家級傳承人69名,已去世了20名。名單如下:

|

序號 |

姓名 |

性別 |

民族 |

出生年月 |

類別 |

項目名稱 |

批次 |

去世年月 |

|

1 |

畢玉華 |

男 |

彝族 |

1953年 |

民間文學 |

《阿詩瑪》 |

1批 |

2013年 |

|

2 |

和 訓 |

男 |

納西族 |

1926年 |

傳統(tǒng)美術 |

《納西族東巴畫》 |

1批 |

2009年 |

|

3 |

思華章 |

男 |

傣族 |

1926年 |

傳統(tǒng)美術 |

剪紙《傣族剪紙》 |

1批 |

2011年 |

|

4 |

黃正武 |

男 |

彝族 |

1946年 |

傳統(tǒng)舞蹈 |

《銅鼓舞(文山壯族、彝族銅鼓舞) |

2批 |

2011年 |

|

5 |

楊應金 |

男 |

彝族 |

1953年 |

傳統(tǒng)舞蹈 |

《彝族葫蘆笙舞》 |

2批 |

2015年 |

|

6 |

李家顯 |

男 |

佤族 |

1934年 |

傳統(tǒng)戲劇 |

《佤族清戲》 |

3批 |

2013年 |

|

7 |

李茂榮 |

男 |

彝族 |

1944年 |

傳統(tǒng)戲劇 |

《彝劇》 |

3批 |

2013年 |

|

8 |

張克康 |

男 |

漢族 |

1955年 |

傳統(tǒng)技藝 |

《斑銅制作技藝》 |

3批 |

2013年 |

|

9 |

孫諾七林 |

男 |

藏族 |

1948年 |

傳統(tǒng)技藝 |

《陶器燒制技藝(藏族黑陶燒制技藝)》 |

3批 |

2015年 |

|

10 |

岳麻通 |

男 |

景頗族 |

1942年 |

民俗 |

《景頗族目瑙縱歌》 |

3批 |

2012年 |

|

11 |

和振強 |

男 |

納西族 |

1938年 |

傳統(tǒng)舞蹈 |

《納西族熱美蹉》 |

4批 |

2013年 |

|

12 |

巖 桑 |

男 |

佤族 |

1930年 |

民間文學 |

《司崗里》 |

4批 |

2016年 |

|

13 |

金星明 |

男 |

傣族 |

1944年 |

傳統(tǒng)戲劇 |

《傣劇》 |

3批 |

2016年 |

|

14 |

張仕紳 |

男 |

白族 |

1941年 |

傳統(tǒng)技藝 |

《白族扎染》 |

1批 |

2016年 |

|

15 |

李增保 |

男 |

拉祜 |

1932年 |

傳統(tǒng)舞蹈 |

《拉祜族蘆笙舞》 |

3批 |

2016年 |

|

16 |

周小三 |

女 |

傣族 |

1936年 |

傳統(tǒng)技藝 |

傣族造紙 |

4批 |

2016年 |

|

17 |

阿家文 |

男 |

彝族 |

1940年 |

傳統(tǒng)音樂 |

彝族海菜腔 |

2批 |

2016年 |

|

18 |

李臘翁 |

男 |

德昂 |

1928年 |

民間文學 |

達古達楞格萊標 |

1批 |

2017年 |

|

19 |

和志本 |

男 |

納西 |

1928年 |

傳統(tǒng)技藝 |

納西族造紙 |

1批 |

2017年 |

|

20 |

刀保順 |

男 |

傣族 |

1937年 |

傳統(tǒng)戲劇 |

《傣劇》 |

2批 |

2017年11 |

1016名省級傳承人中,已經(jīng)去世270多人,而尚在人世的這些傳承人中,相當一部分年事已高、體弱多病。如不及時采取保護性搶救措施,很可能導致“人亡藝絕”的遺憾。因此,要采取確實可信的措施,關心傳承人的生活和健康,為他們的傳承活動創(chuàng)造必要的條件,使他們能有效地開展傳承活動,加快培養(yǎng)新的傳承人。

2013年3月15日文化部非遺司又出臺了《國家級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄工程“十二五”時期實施方案》,啟動了國家級非遺項目代表性傳承人的數(shù)字化記錄工程,運用數(shù)字化的手段,把傳承人掌握的文化遺產記錄下來。運用數(shù)字化手段記錄傳承人的所掌握的非遺項目文本和實況,轉換成數(shù)據(jù),輸入數(shù)據(jù)庫,意味著我國非遺保護工作、特別是對代表性傳承人保護工作的一次的轉型。

2014年我們省非物質文化遺產保護中心爭取了一些經(jīng)費,搶救拍攝國家級傳承人旺臘、約相、紹梅罕、項老賽、和玉忠、李增保、李扎戈、李扎倮、李臘翁、和志本、玉勐嘎、周小三、孫諾七林、劉永周、陳改保、熊自義等16人;國家級項目《阿細先基》、《牡帕密帕》、《達古達楞格萊標》、《傣族孔雀舞》、《拉祜族蘆笙舞》、《木鼓舞(滄源佤族木鼓舞》《傈僳族阿尺木刮》《阿昌族戶撒刀鍛制技藝》、《納西族手工造紙技藝》、《陶器燒制技藝(藏族黑陶燒制技藝)》、《剪紙(傣族剪紙)》、《皮影戲》等12個;省級項目《葫蘆絲制作技藝》1個;省級傳承人方桂英、喊思、依團、杜德光、馮紹興、李德勇、線老巖、李石開、李扎莫(大)、李扎莫(小)、張扎努、李臘拽、鮑葉囡、和玉新、引弄、郭軍華、李碧清、余先君、寇蘭英、蝦其仙、劉安魁等21人,共37個國家級、省傳承人進行了采錄工作 ,最終成果形成了175個小時的高清、高保真音視頻資料,經(jīng)過整理將形成13部專題片視頻,13篇調查報告,21位傳承人采訪實錄,共計約20萬字的文字成果。這些資料充實了云南省非物質文化遺產保護中心的非遺數(shù)據(jù)庫和資料庫,將為云南省非遺中心的非遺數(shù)字化保護建設打下了堅實的基礎。在拍攝16個國家級傳承人中,有三分之一的傳承人明顯的身體狀況不佳。在搶救拍攝過程中有很多的感受,凡是命名過的傳承人,他們都有很大的變化,如傈僳族阿尺木刮傳承人李碧清說:“我們傳承人一年要帶出一兩個徒弟,帶出來還不算,要唱得好,跳得好。會唱,會跳,那個才算徒弟。還有一個,就是我經(jīng)常要到學校里面?zhèn)鞒校矚g學的,我會的東西全部要傳下去,傳給后代。我是省級傳承人,我必須做好這些事情。”皮影戲國家級傳承人劉永周說:“我也七十的人了,我要把皮影戲,我一生的愛好,一生的心血,傳給兒孫,傳給我們寨子里面愛好的青年。如不把它傳下去,我死后也是一大遺憾!”當天晚上我們觀看并拍攝的皮影戲的演出《大鬧天宮》,劉永周老先生在演皮影戲的時候手指靈活,常常讓我們看得眼花繚亂。他不僅嘴上要說、念、唱、打,腳下還要制動鑼鼓,無一不會。與這位年過古稀的老人交談后,更讓我佩服,他對諸多的歷史演義故事隨口就講出如《七俠五義》《隋唐傳》《三國演義》《楊家將》等,他還有極其豐厚的歷史學、社會學知識,并且擅長國畫和書法,是泥塑行家,還會唱滇劇,據(jù)他本人說會唱花燈100多個調子,真是一個名副其實的國家級傳承人,實屬罕見。看到這些,作為一個“非遺”保護者,我感到很欣慰。

訪談《拉祜族蘆笙舞》國家級項目代表性傳承人李增保

訪談《傈僳族阿尺木刮》國家級代表性項目,省級代表性傳承人李碧清

特別難忘是藏族黑陶燒制技藝國家級傳承人孫諾七林,他說“我已經(jīng)快70歲了,現(xiàn)在眼睛不行了,手也有點笨,過去我們云南迪慶湯堆這個地方有這個手工藝,人家是不會知道的。連自己本土的人都不知道。現(xiàn)在各級政府關心我們,大量的上網(wǎng),廣告,登報紙,上電視,微信啊、微博啊都有了。甚至全世界都知道我們這個手藝,我是國家級的傳承人,我有一點責任的嘛,國家這樣看得起我,還給我一年一萬塊的生活補助,我心里面要下一點功夫的,所有的人要跟我學做,我就一點不保守地教給他們”。在我們搶救記錄工作完成7個月后,他就永遠的離開我們,他的音容笑貌永遠留在了我們的記里。所以對傳承人的保護,是非物質文化遺產保護工作的關鍵所在。

一個民族的文化血脈就像一條長河,它總是生生不息、連綿不絕,一代一代傳遞的,今天的文化是過去文化的延伸。如果割斷了民族的文化血脈,就割斷了歷史,割斷了傳統(tǒng),我們就不知道自己從何處來,該向何處去,就認識不了今天,更不知道如何去創(chuàng)造未來。因此,保護好民族文化血脈的傳承者,延續(xù)民族的文化血脈,給予他們應有的社會地位和尊重,就是保護我們民族的根。這不僅是每一個文化工作者的使命,也是每一個公民應盡的義務。

作者簡介 ___________________________________________________________________________________

胡榮梅,云南省非物質文化遺產保護工程專家委員會委員,現(xiàn)任云南省非物質文化遺產保護中心規(guī)劃保護部主任,研究館員。

長期從事非物質文化遺產保護的調查、評審、申報、研究工作,組織、策劃各類大中型非物質文化遺產傳統(tǒng)手工技藝及民族民間歌舞樂展演、展示活動,長年對全省非物質文化遺產保護工作骨干及全省文化館、站人員進行培訓授課,受聘云南藝術學院舞蹈學院、曲靖師院客座教授。在省級以上的刊物發(fā)表論文40多篇,擔任《云南大百科全書·文化卷》非物質文化遺產部分的總撰稿,在《云南省民族民間傳統(tǒng)文化保護工作理論研討會論文集》、《云南省非物質文化遺產論文集》、《云南省非物質文化遺產傳承人名錄》任副主編;《云南省非物質文化遺產保護名錄》(第二卷)主編;著書出版《云南省非物質文化遺產保護工作概論》、《源于實踐的思考》一書。

2009年被文化部授予“非物質文化遺產保護工作先進個人”稱號,2010年被云南省文化廳授予“十一五期間文化保護工作先進個人”符號,2014年榮獲云南省有突出貢獻優(yōu)秀專業(yè)技術人才獎,享受政府特殊津貼。

圖片:云南省非遺中心

編輯:王海(云南省非遺中心)

微信掃一掃

微信掃一掃