探究民族繪畫發展歷程和往昔社會文化的珍貴圖形史料

——熊麗芬《西南邊疆明清民族風俗畫釋說》序

楊德鋆

圖形文獻的非凡效用

欣閱書稿《西南邊疆明清民族風俗畫釋說》,仔細品味書中各頁生動難得的畫面,在領略它絕美藝術妙韻和價值的同時,我自然而然會聯想到它的多種用途,尤其是在民族歷史文化和繪畫發展史研究中獨具的作用。

探索民族歷史文化和古代社會情況,人們多習慣于尋找、引用史書中的有限文字記載,來回地加以研磨推敲,在較多情況下以比對、測說的方式對一些難于廓清的史事進行析解、試釋、判定。由于古人留下有關少數民族情況的文字偏少,或至闕如,因而在對許多往昔人態物形事狀欲做考釋定論時往往很覺為難,若硬要主觀地說些“我認為應是(什么什么)”之類的話,那就有可能出現偏頗或至弄出笑話,令治學必須信守的“嚴謹”二字變成空談。

然而,遵循科學精神善于研析探究的人明白,文字記錄古史古事只是祖先們用的技藝之一。智慧超群長于發明創造的先輩們為把不同時期的功業事象和知識文化遺產下傳給兒孫們的辦法可謂多種多樣。為便于同后輩對話,實現文脈和情感的連接,在進入文字符號時代以后,他們亦并不止于單純地運用文字書寫一種方式,而是會揮灑超常想象力,調動靈性和技巧隨情隨意地以圖形圖像——視覺形象的形式來做記錄事物傳達思想的媒介,這亦是一種常見手段,且這種手段在文字出現之前就已存在很久很久了——這就是琳瑯滿目造型藝術的創作實踐,它們從荒古時期起即開始將人類活動五彩斑斕的情形活靈活現地凝結成可以映照時空的狀態流傳下來,留存到今天。僅就造型藝術中占比例最大的繪畫而言,歷史留給云南各族人民的有關財富便取之不盡用之不竭,它對今人賞析、繼承古老文化藝術遺產,解讀、認知古代社會人文面貌皆具有非凡的效用。

說到這里,我們不能不感到自豪。云南古代繪畫種類豐富,從原始巖畫到各種技藝、風格、內容、用途的壁畫、紙畫、布畫、革畫、木板畫、物上畫、肌膚畫等皆應有盡有,它們不僅淵源古遠,用想象超凡的高妙技藝和綺麗多變的色彩、形象展現著滇云獨特的畫藝奇觀,而且遺產豐厚,宛若用無數畫幅編寫成一部絢麗多姿的西南。

邊陲地理與人文的紀形史書,讓今人在品賞繪畫古藝的同時,能按圖索驥,走進祖先生活現場,窺見他們不同時期衣食住行狀態及智慧創造的情形。故爾繪畫——前人由遠及近留下的富量作品,給后輩兒孫提供的信息與用途實在太多,是我們享用不完的。

令人欽羨的云南豐富繪畫遺產

一、巖畫

巖畫(或作崖畫),在露天崖壁上作的技藝簡單粗樸、顏料色彩單一、涂描造型如剪紙似的原始繪畫。有二種:一是涂繪巖畫,二是磨刻巖畫。前者指用天然水溶顏料(植物色或礦物粉末)拌攏動物鮮血在崖壁、巖石上涂繪的畫,先后在滄源、耿馬、漾濞、永勝、麻栗坡、丘北、石林、元江、彌勒、麗江等縣市和怒江州發現。分別繪著剪影式人物、動物、樹、道路等形象和各種符號、圖樣。其中滄源勐省巖畫共發現12處,以表現人的活動為主,內容豐富,造型獨特,形象生動,構圖奇巧,富于變化,是我國古代原始巖畫遺存中有地域獨特性的一種讓人過目難忘的類型。此外,以反映人的生活活動為主的漾濞蒼山巖畫、耿馬大芒光巖畫、元江它克村巖畫、彌勒金子坡巖畫、永勝東山巖畫等亦分別反映當地人文情況,符號、形象各有個性;后者(磨刻畫)指用石質或金屬器在巖面(石面)磨、刻成陰槽狀線條或塊狀紋符等組合成畫面的畫。先后在雙江縣小必地山野和祿勸縣達馬坎村附近河灘發現,圖象構形奇特,含義難辨,目前尚未能完全解讀。

二、壁畫

壁畫是以人工墻面或天然石(壁)面作畫布繪制的畫作。共有五種:

1、墓葬壁畫。畫于墓穴四壁的畫。發現一處:昭通東晉時期史籍未載的一位達官霍承嗣“余魂來歸”墓的四壁,畫著墓主、儀仗、跳腳舞蹈、夷漢部曲、門樓和一些表示信仰的象征圖形,可謂滇東北當時社會情況的剪影。畫工精究,筆法簡練,構圖莊美,用色獨到,是已知云南最早的壁畫和唯一古代墓室壁畫。

昭通霍承嗣墓壁畫(東晉)

晉寧觀音洞佛教壁畫(大理國)

2、洞窟壁畫。畫于天然洞穴石壁上的畫。保存較完整的是晉寧縣觀音村宋大理國佛教壁畫,共繪佛神形象二百余軀,五彩斑斕,絢麗壯觀。離此不遠的洗澡塘村觀音洞(數處較小的巖洞),也有時代從宋至清代不等的數十軀佛神和凡人形象殘留著。此外,大理蒼山鳳眼洞亦殘存著清代壁畫的若干痕跡。

3、巖面壁畫。畫在巖石表面呈凹陷狀平處但并非洞穴內的繪畫。它和原始巖畫不同處在于技法和用色成熟,即該類壁畫雖然是畫于天然巖面,但它對巖面會先做一些加工處理,一般都涂刷(或涂抿)一層底粉,然后用多種顏料繪制,這是原始巖畫不具備的。劍川石鐘山石鐘寺側巨石巖面,彩繪立勢菩薩五軀,意態悠然,設色燦爛,是唐代南詔遺作。畫工精湛,雖經歲月摧殘卻未失華美之容,視之令人贊嘆。

4、寺廟壁畫。目前全省寺廟(包括塔、亭)中有壁畫者約數百處,它們分別屬于佛教、藏傳佛教、南傳上座部佛教、道教、儒教和民間宗教(本主、土主信仰)等。其中基本保存古代原貌并非近期重新修復繪制的有代表性者有:

⑴佛教——祥云水目山寺塔外壁宋代(大理國時期)佛像壁畫;劍川沙溪興教寺明代壁畫;麗江白沙大寶積宮和琉璃殿明清壁畫;巍山圓覺寺(俗稱東邊大寺)清代三國演義故事壁畫;武定獅子山正續寺大殿菩薩身后墻面清代舞蹈形象壁畫①。

⑵藏傳佛教——麗江福國寺五鳳樓明代壁畫、玉峰寺正殿和十里香院(僧房)清代壁畫;香格里拉中心鎮公堂、德欽東竹林寺、維西康普壽國寺、德欽奔子欄鎮三處經堂(娘轟曲登、曲登擁曲登、習木貢洞可經堂)清代壁畫。

⑶南傳上座部佛教——昌寧帕旭佛寺明代壁畫;滄源廣允佛寺清代壁畫;孟連洼甘(中城佛寺)、芒洪佛寺清代壁畫;西雙版納景洪曼孫滿佛寺、曼嶺佛寺、勐臘曼賀佛寺、曼梭醒佛寺清代壁畫;瑞麗大等喊佛寺清代二人騎牛象對舞壁畫。

⑷道教——保山玉皇閣明代壁畫;巍山巍寶山文昌宮龍潭殿清代打歌、賢女水患救好人、東坡船上會友、墨龍翔云壁畫,長春洞道教神仙、山水、動植物、三國演義故事、歷史與傳說故事清代壁畫;云龍諾鄧村玉皇閣藻井天上星宿及其對應象征的狀如《山海經》神幻動物清代壁畫;建水朝武廟三國演義故事清代壁畫,指林寺八仙清代壁畫;陸良小白戶鄉中壩村太平寺三清、神仙、天界、關公秉燭待旦和花卉清代壁畫;祿豐妥安鄉高家村家壽庵清代戲劇(《吊打王道靈》、《樊梨花收子》、《桑園會》、《西游記》等)壁畫。

⑸民間宗教——主要指反映當地土生的和較特殊的信仰形式,如對土主、本主、自然神(山神、土地、龍王之類)等地方保護神和祖先的崇拜等,它們大多有寺棚廟宇,有的還在墻面繪制表述信仰旨趣的圖畫,例如石屏異龍湖畔羅色廟,是彝族供奉的神廟,大殿三面墻壁畫著有關故事和人們祭祀活動的畫;安寧市大石莊王氏宗祠清代《西游記》故事及神像壁畫;有的畫一些具有教化功用的故事,如施甸縣由旺土主廟(現改名少保寺)壁畫。

⑹儒教——零星殘存有壁畫者僅二、三處,其中石屏文廟大成殿梁、檁和大柱上端尚保存較多,皆明清彩繪植物、花卉、山水、麒麟、云龍、白鶴等,工極精美。

5、居址壁畫。滇西北藏族家宅喜以繪畫裝飾,香格里拉縣獨克宗古城藏式木構住宅“阿布老屋”(主人叫松柏良),墻板繪著精美藏族壁畫,佛龕雕花板背面刻有“明崇禎柒年 陜西 焦氏”字樣,說明該屋建于1634年,此亦應即繪畫創作的時間,距今380載。滇西、滇南白、納西族和部分彝、漢、滿、回族喜在住宅主房山墻、門窗和照壁上繪制花鳥、山水、植物、人物形象和圖案作裝飾。大理喜洲、周城、金圭寺(村),洱源鳳羽,麗江大研鎮,建水朱家、張家宅第(當地稱為“花園”),石屏鄭營陳氏家宅,臨滄市臨翔區圈內鄉永和村老宅,保山水溝洼村滿族黃氏祖宅照壁等,均較好地保存著清代至民國一些出色壁畫作品。劍川沙溪鎮寺登村明清老宅有的瓦底涂白,繪寫諸種精巧畫幅和書法,稱為瓦下畫(瓦底畫),雅艷共呈,別有意趣。

洱源鳳羽白族重點保護民居大門繪畫

《南詔圖傳》梵僧、天樂、龍犬、細奴邏妻和兒媳

三、長卷畫

長卷畫亦名長條幅畫、長片畫,是在三、四公尺以上至十幾公尺長的紙或布上繪、織(挑、繡)成的繪畫作品。是從古至今云南少數民族喜愛并擅長創制的一種特殊繪畫樣式,其中不乏享譽海內外的杰作,令人稱奇叫絕。

1、《南詔圖傳》。又名《南詔開國史傳說卷》、《南詔中興畫卷》。紙本。高31.5cm,長580.2cm。晚唐時期南詔第十三代王舜化貞中興二年作品。是依據當時記述南詔開國歷史傳說的重要文獻《鐵柱記》繪成的。畫的后面附有書寫雋秀的該書全文。全畫故事清晰,梵僧(觀世音菩薩化身)和南詔君、臣、將、兵、少數民族酋首、從眾、侍者、樂伎及山水、花鳥、河流、建筑、動物、環境、祭祀用品、武器、生活用品、擺設品等描繪細膩生動。色彩燦麗,筆觸精究。作者是具有“爽”(大臣)級頭銜的宮廷描工(畫師)王奉宗、張順,二人有自畫全身形象留于紙上。無論從藝術價值上或從歷史、文化價值上審視,該畫均屬極品,早已馳名于世,備受追捧。原物現藏日本京都藤井有鄰館。

《大理國畫卷》宮廷大臣、侍者、軍將武士

《大理國畫卷》前朝南詔王者像

2、《大理國畫卷》。亦名《大理國梵像畫卷》,因出自宋大理國描工(畫師)張勝溫之手,故又名《張勝溫畫卷》。畫為紙本,高30.4cm,總長1636.5cm。原為一連續長卷,從大理國宮廷流出后,明代被水漬損,被改裝為摺式,呈134開(內中可見畫幅在改裝成摺式時因疏忽致順序有顛倒處)。全畫以精致線描,施金鋪彩,既恢弘又纖細地描錄大理國王(嘌信)利真率文武群臣禮佛②, 大理國佛教信仰和供祀的諸佛、菩薩、天龍八部形象和法會場景,邦外“十六國王眾”參加禮佛盛貌等三項內容。共畫佛、菩薩、天王、羅漢尊者、力士、飛天、供養人、外道妖魔、國王、群臣、僧眾、外國王者、南詔諸王及王后等800余貌。將大理國時期從王者到民間篤誠奉佛的盛狀和崇佛祀佛內容盡意描繪,展現無遺。全畫構圖工巧,筆觸精致流暢,鋪呈燦煥絢爛,既承唐《南詔圖傳》畫風,又有大量鮮明的超越前者的新式筆意,是我國古代邊遠地區少數民族藝術步至顛峰時期的精粹巨制,是我國繪畫史上一顆閃閃發光的珍珠。清代收入皇宮內府畫庫,乾隆皇帝視為至寶,親自書寫跋語,給予很高評價。該畫現存臺灣故宮博物院,是該院珍貴藏品之一③。

3、東巴《神路圖》。納西族民間宗教東巴教祭東巴(經師、巫師)死者儀式使用的長卷畫。納西語叫“黑日”(或“黑日皮”)。畫陰世、龍王(人間)、天上三大部分,是為著象征引導死者靈魂破越鬼障,跨過龍王地界,最后升入天界——走一條通向“神方”的“路”而特別繪制的。分布質和紙質二種。常見者為布質。一般寬30cm上下,長1100cm左右。麗江縣圖書館、云南省博物館和少量私人收藏中有清代版本原物,筆者曾賞研過四種。它們是南詔、大理長卷畫的延續,工藝精湛,彌足珍貴。

納西族東巴神路圖天界之部(局部)

4、傣族祭幡。祭幡,傣語叫“棟”,是南傳上座部佛教信徒在做各種賧佛(禮佛)儀式時敬獻給佛寺以表祈求佛祖蔭佑心愿的一種特別畫幅。多為布質。有手繪和手工直接織成圖畫二種。一般長500—1000cm,寬30—35cm上下。分“荷棟”(幡頭)、“多棟”(幡身,即畫面)、“漢棟”(幡尾)三部分。幡頭即掛檔,呈塔頂形,多用竹、篾編成或木片剜成。幡尾掛象足形布墜包,使祭幡掛起來時能垂直墜平。畫的內容多為佛經故事、傳說、佛像、佛塔、吉祥圖形和因果訓諭——勸善說教等。西雙版納州、德宏州、臨滄市、普洱市、保山市的傣族和部分布朗、佤、德昂、阿昌族佛寺多有此物,其中景洪勐罕鄉曼嶺佛寺、景谷東那佛寺和北佛寺、耿馬孟定佛寺等懸掛的“棟”以數百上千計,屬佼佼者之列,一些“棟”的古老精品讓人嘆為觀止。

景洪曼嶺佛寺傣族長幅繪畫祭幡“棟

四、書籍譜牒繪畫

書中插圖,使之圖文并茂的書和圖繪譜牒自唐代以后幾乎歷代皆有,以明清時期的作品為多。圖繪精致,色彩艷麗,技法嫻熟,突出者有:

1、宋代寫經《維摩詰經》卷前施金彩繪“南無摩詰會”圖,繪于大理國文治九年(1118年),現藏美國紐約大都會博物館東方部。

2、麗江《木氏宦譜》彩繪本,系統記述納西族木氏土司世系,每世皆有彩色繡像,約繪于清代。藏于賓川雞足山悉檀寺。

3、清代東巴舞譜、畫譜,用東巴圖畫象形文字寫、繪,有數種版本,藏于麗江縣圖書館、東巴文化研究院,民間亦有收藏。

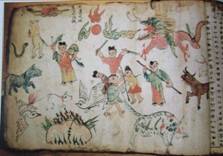

4、清代彝族畢摩經書——彝文敘事經、祭祀經、占卜書、太平書,用古彝文書寫并配以彩色圖畫。有數種。繪技簡潔,色彩豐富,有大量反映民間生活與信仰風俗內容。

彝族畢摩經書繪畫火把節祭山歌舞圖(清)

彝族畢摩繪畫占卜書“遇難解結”圖

其他還有傣文、藏文經書、唱本插圖,漢文戲文抄本手繪插圖、臉譜畫等,亦頗具特色。

五、木刻版畫

賓川雞足山明萬歷刻版白描神像畫

主要有兩種:一為白描線刻版畫,多用于刻版佛、道教經典插圖,亦有條幅作品存世(云南民族大學民族博物館藏明代刻版神像畫是其典型);一為民間木刻甲馬紙畫(甲馬又叫關文、福紙、祭紙、紙馬、甲馬子,因最早的畫面以一匹披甲駿馬為表現對象,故名),用于祈吉和祭祀,內容、樣式較多,云南大約三分之二地區九個以上民族使用。其中大理、洱源、劍川、鶴慶、云龍、麗江白族,巍山彝、漢族,騰沖、龍陵、保山傈僳族,通海蒙古族,昆明、宜良漢、彝族,迪慶藏族等的畫面內容涉及神祗、歷史人物、傳說靈異動物、普通動物和風俗事物等,納西族東巴甲馬刻象形文字和驅邪祛病圖畫,自成一格。各地甲馬皆用木板陽刻刷印,造型效果獨特。各地民間保存著清代木刻印版不少。云南民族博物館有一定數量的收藏。

六、特殊繪畫

這是一類多與宗教信仰和古老風習有關,畫法和用途較特殊的畫。例如:

1、人頭髑髏內畫。是藏傳佛教密宗法器。畫蓮花生大師雙身造型形象,流光溢彩,畫技超凡。繪于清代,云南民族大學民族博物館原有收藏。

2、納西族東巴紙牌神像畫、卦簽畫、“擴柏”(木牌畫。專門畫動物的又叫“窩取擴”)。用于驅鬼法事,麗江等地博物館和民間有清代以來真跡保存。

3、棺畫。即在棺材外部彩繪祈吉辟邪圖形符號,水、哈尼、傣、佤、景頗族曾有此俗,如今少數地方尚存孑遺。

4、旗畫。即在旗幟上畫有特定意義的畫,如舊時西雙版納領主召片領出行儀仗旗,畫虎、獅、山水花形圖案;迪慶藏族土司出行或舉辦賽馬活動時用的旗幟繪龍、虎、日、月等,既是身份標志,又代表祈禱天地神靈護佑之義。

5、人體畫。含畫面(彝族、景頗族)、畫身(彝族、景頗族)、文面(獨龍族)、文身(傣族、阿昌族、布朗族、佤族、彝族)四種。是以人體肌膚當“畫布”的形態、做法古老、怪異的風俗繪畫方式。彝族畫面、畫身有古老畫譜,今祥云大營鄉七宣村彝族啞巴節仍按圖譜給扮演大小“啞巴”者從頭到腳作畫。文面、文身是以刺傷肌膚為代價的古遠遺俗和技藝,現依舊流行,據文獻記載已有2000多年歷史。

左起依次為:布朗族文身(勐海); 傣族文身(耿馬); 獨龍族文面(貢山);傣族女子文身(耿馬)

6、歌舞戲裝畫。在歌舞戲劇表演服裝(道具)上繪制各類圖形內容,以增加表演的真實性和藝術美感,有些畫得很好。傣族孔雀舞、蝴蝶舞所用道具和衣裝往昔常用手繪,突出毛羽花紋的像生性,有異樣效果。隴川阿昌族保存著多套民國時期通身全彩繪戲裝,上畫鳥獸動物花卉和多種裝飾圖案,色彩艷麗,工技精究,形象逼真生動,顯示出民間畫家繪畫風格絕妙、創作思維獨到和非比尋常的技藝水平。

隴川阿昌族手工繪畫戲衣(民國)(石裕祖攝)

七、掛幅畫

掛幅畫亦即單幅畫,是長方形或方形的用于懸掛的作品,俗稱掛屏、條屏、橫幅、立軸、卷軸畫。紙質布質皆有。大致可分三類:

1、宗教畫。納西族東巴卷軸神像畫、門神畫,藏族唐卡,白族民間祭神畫、門神畫,傣族佛寺布畫,瑤族度戒儀式畫像神版,滇東北端公戲繪畫神版等屬此。昆明、大理、迪慶、麗江等地博物館和云南民族大學民族博物館均有收藏。

藏傳佛教唐卡護法神像(清) 瑤族度戒儀式神像玉清宮(清)

2、水墨畫。水墨寫意山水、翎毛、花卉等卷軸直幅或橫幅掛畫較多。元以后,白、納西族等少數民族畫家作品大量流傳民間。云南省博物館、大理州和大理市博物館有較多收藏。

3、風俗畫。明清時期,一些鄉土畫家先后以漢畫(國畫)技法創作反映當時云南和毗鄰地區、國家“種人”“蠻”“夷”(少數民族)情況的畫。起名“種人風俗圖錄”、“百蠻圖”、“百苗圖”、“夷人風俗圖錄”或“圖說”之類,留下若干作品版本。云南省博物館、北京國家博物館多有收藏,民間保存者亦不在少數。

明清民族風俗畫的特殊價值

就已知繪畫文物和有限古籍資料提供的情況,目下欲對云南繪畫發展歷程做一個較細的歷史分期暫存一定難度,主要原因是有的時段(如巖畫主要出現期——大約新石器時代晚期至東漢末這段時間之后到隋代的數百年間),存世繪畫實物鮮少(典型者僅知昭通東晉霍承嗣墓壁畫一例),文字記載寥寥, ④整體情況不清,還需等待發現新資料來填補空白。然而,讓人感到欣慰的是依據現存繪畫文物實證表述的信息,縱觀云南繪畫由遠及近之路,我們可以大致判定云南古代從新石器時代末出現最早繪畫巖畫起到清末的漫長時間,她曾先后出現過三個重要發展階段亦即三段值得夸贊的繪畫興盛期,它們是:

一、巖畫出現期——約莫在三千至一千七八百年前的千余年間,滄源、耿馬、漾濞、永勝等一些地方山野陸續有巖畫作品面世,代表著云南繪畫發微、形成、上升、流傳的一個關鍵時段,留下了今人尚能見到的多處珍貴巖畫遺存。

二、佛教繪畫風行期——在唐南詔到宋大理國的400余年間,滇云從王者到庶民多篤信佛教,佛教藝術盛行,繪畫高度發展,水平達于可與國中頂尖畫藝比肩的巔峰狀態——入列中國和世界古代名畫的《南詔圖傳》、《大理國畫卷》是其代表,標志著作品生發年代是云南繪畫史上一個最璀璨奪目的時期。元人郭松年《大理行記》談及大理遍知寺壁畫時說,“蒙昭成王保和九年,有高將軍者即此地建遍知寺,其殿像壁繪,于今罕見,意非漢匠名筆不能造也。”⑤ 對南詔大理國時期佛教塑像壁畫藝術極盡贊美之辭。令人惋惜的是伴著大理國覆亡,佛教信仰及其藝術相繼萎縮,佛教繪畫風行期隨之式微(從晉寧觀音洞壁畫后期滲洇著繪畫技藝蛻變痕跡中可以看出)。

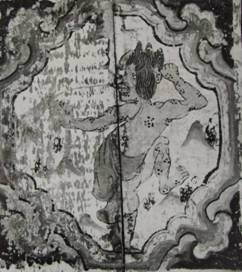

昌寧帕旭佛寺壁畫雙面神人文身舞(明)

三、民族風俗畫流行期——明至清代,伴隨社會政治、經濟、文化、人口結構、市井風俗及國內外關系的變化,云南繪畫逐漸擺脫之前趨于沉寂的狀態,呈現多元、多樣化活躍景象,繪畫表現內容、形式和各種畫風、畫技自由顯現,漢畫(國畫及漢族式裝飾畫、工藝畫)、白畫(白族畫)、藏畫、傣畫、彝畫、納西畫、西洋畫(水彩畫、油畫、水粉畫)等并行、交融發展,盡顯蒸騰之態。無論官貴富豪、文人雅士,還是普通百姓,皆喜畫成風。由于受官方纂修地方志書和向上呈報情況時不時配以圖像做法的影響,客觀上使描述民情原狀的寫實繪畫不知不覺被帶動起來,進而變成眾人樂于繪制、欣賞、傳摹、收藏的時尚繪畫品種。 ⑥各地運用國畫(漢畫)技法描繪鄉土山川自然風貌、社會人文風情、生產生活習俗的畫作盛行,民間相繼出現大批質量上乘的作品,其中有的水平很高,可用技藝精湛來形容。從整體上看,這一時期世俗畫與宗教畫二者并存不悖、同趨興盛發展是“滇畫”主流:鄉土畫家大批涌現;寺廟壁畫佳作迭出;繪畫進入家宅,同人的生活貼得更近;繪畫業(顏料紙筆作坊、商鋪和裝裱店鋪)活躍;各種畫作傳世較多,其內民情(民族)風俗畫是最有特色和最惹眼的部分,堪稱滇畫的典型代表,備受推崇和歡迎。如此種種,使該時段當之無愧成為云南古代繪畫發展的又一值得夸耀的時期。

香格里拉藏傳佛教木板壁畫雙人笛子舞(清)

需要特別一提的是明清民情(民族)風俗畫涉及的時代同近現代較為連貫、靠近,所描繪的對象、內容同今日云南、西南若干少數民族關系最為直接、密切。然而可惜的是現時除部分寺廟保存的明清壁畫作為文化古跡或旅游參觀項目可供人們欣賞之外,若干有典型意義的重要掛屏或書籍類精彩畫作因收藏在文博單位或少數私人手中,一般人多無緣接觸和賞閱,更別說對其進行研究利用了。這不能不是一件憾事。

勐臘曼賀佛寺壁畫獻花賧佛舞(清)

讓人欣喜的是本書恰能彌補這個欠缺。本書講述的內容和呈現的繪畫作品,不論是掛幅畫(掛屏)還是書籍譜牒畫(圖冊),俱屬于明清民情(民族)風俗畫類型。 ⑦所展現的畫作是云南省博物館數十年收藏的精品代表作。作品清晰、具體、真切地揭示出明清時期云南和西南地區少數民族居住環境與社會生活面貌,對呈現、理清這一地區多個民族的歷史文化淵源和繪畫演進歷程,認識明清時期云南和西南地區民族美術在全國美術總體發展途程中的狀況、水平、地位、影響,能起到給出答案的效用。全書地域民族特色濃郁,出彩點多,其中最醒目的長處是所選圖形圖像文獻內容豐富,具有典型意義和不一般的價值——

巍山巍寶山文龍亭壁畫賢女水患救人圖(清)

首先,書內繪畫作品都以描繪、表現少數民族形象和社會生活實情為旨趣。從藝術表現手法看大致可分兩類:一類是單幅繪畫,每幅取一個少數民族的某種生存環境、生活方式、風俗習慣的情景、場景斷面成畫,以人物為中心,突出表現人的特點、活動及其相關細節,屬掛幅畫類型。有《斗牛圖》、《出游圖》、《采茶圖》、《勞作而歸圖》、《練陀救主、沐浴圖》、《采檳榔圖》、《沐浴圖(二)》、《踏歌圖》、《狩獵圖》、《寫經圖》、《乘象圖》等。圖繪附加文字說明,介紹有關情況,視之在賞心悅目中能同時獲得多方面知識。

佚名《斗牛圖》(節日斗牛歌舞飲酒歡樂圖)(明)

另一類是組畫,按“民族志”方式,對多個少數民族的人文地理與歷史社會實情逐一做圖文相配的介述,含《普洱府圖說》、《開化府圖說》二種。圖繪內容細致生動,經裝裱成掛幅,供研析、欣賞用,效果優佳。另有《百蠻圖》一種,系圖冊,便于翻閱,圖文風格與前二種略異:文字較簡;繪畫加大人物形象在畫中的比例,仿佛更強調人作為主體表現的意義。

其次,繪畫涉及的“夷”“蠻”(少數民族)數量較多,其中多數屬云南少數民族;部分(如《百蠻圖》)屬貴州少數民族;《斗牛圖》描繪的是云貴兩省苗族; ⑧另有極少量民族(人)(如“老撾”、“艮子”、“繃子”)與云南及古代鄰國老撾、緬甸民族(人)相涉。上述在繪畫原作中羅列的數十種屬于不同居住地點不同“支系”的民族(人)稱謂,他們分別和現今云南、貴州等西南地區的彝、傣、壯、苗、仡佬、瑤、哈尼、拉祜、白、布依、侗、水族等民族有關。 ⑨繪畫提供的資訊是對上述民族往昔生存情況與社會文化狀貌的最佳視覺形象記錄和通俗直白解讀,較之單純文字記載有具象、直觀、周詳的優點,更容易讓人明白。

巍山巍寶山文龍亭壁畫松下打歌圖(摹本)(楊德鋆臨)

臨摹巍山巍寶山文龍亭壁畫現場(1979)

再次,畫中記錄云貴等西南地區少數民族形象、生產生活活動、生存環境(生態)情況可謂人齊物全,面面俱到,匠心獨運,淋漓盡致。具體主要包括以下方面:

一、服飾形象

描錄民族服飾從頭到腳,男女老少皆有。包括發型、包頭、頂帕、頭帶、冠帽、首飾,特殊飾物、羽飾、笠帽、長短衣服、坎肩、草蓑、披氈、披皮、披風、袈裟、長褲、短褲、長短筒裙、長短褶裙、腰帶、掛飾、佩件、護腿、裹腿、腳箍、布鞋、草鞋等應有盡有。衣裝工藝獨到,花色款型多樣,有染有繡,或五彩斑斕,或素中帶艷,或繁縟精細,或簡約干練,適體合身,實用中透著無盡美感。有的著裝以文身襯形,盡顯奇異個性。服飾穿戴在不同民族身上,以衣認族,各亮特色,形象清晰,令讀者能很快從畫中識出不同民族的外形特征,將古今相連,比較、辨認明清以來民族服飾及其相關文化風俗的演化情形。

二、生產動勞

生產勞動是生活創造的核心,種類較多。有狩獵、挖地、種田、送秧、栽秧、送飯、捕魚、采茶、采摘檳榔、繞線、織布、編竹簍、背物、運輸、砍柴、馭象、用象馱柴、捕鳥、捕鼠、射弩、放牧、養馬、養羊、養牛、養狗、養雞、養貓、宰牲、殺雞、采藥、行醫、煉鐵、打鐵等。勞作使用的工具可見鋤頭、背簍、挑籮、挑箱、扁擔、口袋、漁網兜、魚簍、竹編魚罩、輸水澗槽、短弩、長弩、長刀、腰刀、馬具、馬馱、牧具、繩索、象鞍、象背坐籠、象鉤、梭鏢、標槍、火藥槍、煉鐵爐、火鉗、鐵錘等。此外,生活用具頗多,火塘、三腳架、鐵鍋、酒壇、炊具、餐具、酒具、托盤、食盒、水桶、提壺、水罐、齋桌、煙鍋、長柄傘、短柄傘、浴巾、裹背、杵杖等,描述具體細膩。上述生產勞動內容和生產生活工具顯現著環境與人文活動的不同特點,是智慧創造和傳統文化的物證,具有特別的意義。畫作者能如此細致觀察捕捉并讓它們逼真入畫,不能不令人感到欽佩。

滄源廣允佛寺壁畫孔雀舞(清)

三、生活方式

生活方式因居住環境不同而相互有別,表現多種。有的“勤于農,喜食鳥鼠”(《普洱府圖說》“撒桓玀玀”);有的“好獵,常馳馬林谷間”(《普洱府圖說》“魯屋玀玀”);有的“亦耕亦漁”(《開化府圖說》“普岔”);有的“水邊居……種檳榔,務耕織”(《開化府圖說》“水擺夷”);有的“山居性勤”(《開化府圖說》“旱擺夷”);有的“耕余獵,較罕入城市”(《普洱府圖說》“阿卡”);有的“文身不衣”(《普洱府圖說》“弋羅”),或“被(披)發文身”(《普洱府圖說》“長頭發”)。此外,還有摘檳榔(為嚼食染齒)、天熱喜浴(裸浴、男女同浴)及穿衣形制和顏色相互喜好不一,住房分別有草頂或瓦頂平房、木楞子房、干欄房等情……。云南和西南地區重山疊水氣候多變的自然地理與生存活動特點在畫中多有體現。

四、風俗習慣

涉及多個方面,典型者為節日、婚娶、信仰習俗。諸如:

1、節日。《斗牛圖》反映的是一個有代表性的節日場面,共畫以青年人為主并有老人小孩的58個人,都身著盛裝,在一個山區林間立著鬼竿的曠坪歡聚。有的參加或觀賞斗牛(牛斗),有的男子圍圈吹奏蘆笙女子環圈擺裙舞蹈,有的唱歌對調,有的用牛角飲酒和相互灌酒,有的或立或坐觀看。整個畫面猶如寫生,人物、環境、活動生動逼真,是西南少數民族傳統節日盛大慶典景象的絕妙縮影。

芒市五云寺繪畫節日村民祈禱吉祥歡樂歌舞圖

2、婚娶。描繪了幾種相互同異皆有的男女交往與婚嫁習俗。例如:

⑴自由尋偶。《百蠻圖》:“大苗(人)……,女子十五六即(住)竹樓野處。未婚(男子)吹竹笙誘之成配”。

⑵嫁娶禮俗。《開化府圖說》:“阿系(人)……,聘婦,富者以金銀,貧者以牛”;“花土獠(人)……,婚不迎親,婦翁攜酒飲婿家”;“蠟欲(人)……,婚必具羊酒,男婦并馬歸,于儀節殊謹”(男女同騎一馬歸來,十分講究禮儀);“阿成(人)……,婚必以羊酒。娶時挹瓢水灑女足前,謂之壓性”。

3、信仰習俗。含宗教、祈禱、祝福、祭祀、占卜、叫魂等項。例如:

⑴宗教。有刻寫貝葉經(《寫經圖》)、“緬和尚”披袈裟坐地誦經和“花百彝……每歲三月,男婦擊鼓采花堆沙獻佛以迓吉祥”的風俗(《普洱府圖說》),反映出清代南傳上座部佛教信仰流行的情形。

香格里拉松贊林寺壁畫天宮伎樂笛子舞

景洪曼閣佛寺布畫釋迦摩尼菩提樹下驅魔靜修圖

⑵農事祝福。“阿戛(人)……春耕時,拾花草相贈,答撫掌而謳,期田禾之茂也”(相互贈花,回敬時抬手唱歌,希望莊稼茂盛獲豐收)(《開化府圖說》)。

⑶農業祭祀。“黑土獠”(人),做完農事后祭祀土神(《開化府圖說》)。

⑷祭民族始祖盤瓠。貴州荔波“水、令、佯、僮、瑤、侗六種(人)……,歲首祭盤瓠,男女聯袂歌舞,相悅者負之去。按:盤瓠,高辛氏畜狗”(意指盤瓠是上古高辛氏時一只神犬變的)(《百蠻圖》)。

⑸祭祖。“東苗(人)……,中秋合寨延鬼師祭祖,屠牛,以木板呈饌,循序而呼鬼之名。祭畢,集親族暢飲晝夜”(《百蠻圖》)。

⑹祭白虎。“西苗(人)”秋收后殺牛,男女盛裝,吹笙舞蹈隨之,“名祭白虎”(《百蠻圖》)。

⑺占卜。“普列(人)……善雞卜,有疑取雞骨為之輒兆”(《開化府圖說》)。

⑻喪事異俗。“狇仡佬”(人)喪期滿“七七”(49天),用小草龍插五色紙旗“祝薦,名曰放鬼”(《百蠻圖》)。

⑼驅鬼儺儀。“土人……歲首迎山魈(鬼怪),逐村屯,以為儺”,在鼓鈸鑼和牛角號伴奏下,主祭者唱神歌,挨家按戶巡游驅逐,各家都以飲食招待。(《百蠻圖》)。

⑽叫魂。“西苗(人)……除夕,置雞□酒,呼合家老幼,名謂之叫魂”(《百蠻圖》)。

臨摹孟連洼甘(中城佛寺)壁畫(1980)

五、歌舞體育

畫中民族多喜愛唱跳,且能歌善舞,民間歌舞樂表演和體育活動很多,生活意趣無窮,地域與民族特色濃郁。一些藝種與精彩場面,至今依然在民間延續。諸如:

1、舞蹈。可見跳鼓舞、大蘆笙舞、小蘆笙舞、彈琴擊竹板對舞、彈琴伴奏雙人徒手舞、鑼鈸伴奏雙人徒手舞、擊鑼鼓吹牛角號雙人徒手舞、女子雙人口弦舞、四人環繞鬼竿舞、

祭盤瓠多人聯袂歌舞、“土人”驅鬼儺舞等。動作富于變化,舞姿優美,場面活躍,飽含歷史文化意蘊。

2、歌唱。有口弦伴奏飲酒坐唱、耕種時唱田歌、喪葬唱歌、擊鼓唱神歌等。情興酣暢,歌調動人。

3、器樂。有樂器獨奏、合奏、伴奏。樂器有竹簫、竹笛、三軫琵琶、口弦、大鼓、小鼓、鈸、鑼、铓鑼、大蘆笙、小蘆笙、竹蠻筒、牛角號、竹板等。或獨奏,或多人演奏,或配唱配舞,充滿歡快氣氛。

4、體育。有斗牛、下棋、登山、游泳、射弩。鄉土色彩與生活味道很濃……

除以上各點,繪畫還在相關自然環境、山水、樹木、花草、道路、橋梁、居住特點、人的體質與形象特征等方面作了較多反映。在此無需贅述。繪畫宛若承載著歷史責任似的,將百年至數百年前的云南、貴州等西南地區較多少數民族的生活實情,用筆墨色彩加獨到眼光和精湛技藝進行描錄,留給后人——歷經歲月摩挲,傳到我們今人的手里,這是多么叫人感到幸運和興奮的事。明清及以前畫家們的無量功德,我們何能輕忘?!

由此也更顯出了本書不尋常的價值。本書作者勤奮于事業的精神和踏實學習造就的扎實專業修養在書中有清晰體現。應著“功夫不負苦心人”這句老話,相信本書出版必會獲得積極反響。書中精粹多多,請讀者慢慢品賞吧。

(插圖攝影、提供/楊德鋆)

2014.1.28 于昆明蓮花池畔

注釋:

①現存武定獅子山正續寺大殿菩薩身后壁畫系20世紀九十年代修葺時毀壞重畫,畫工同清代原作相比差距極大。本文插圖提供的畫面攝于1984年,是清代原作。

②圖中原字“嘌”字偏旁為“白”,字形結構為左“白”右“票”。特注。

③清高宗乾隆《大理國畫卷》題識:“大理國畫世不經見,歷代畫譜亦罕有稱者,內府藏其國人張勝溫梵像長卷,釋妙光識……。今此卷乃南宋間物,相距幾三百載,波所紀有阿嵯耶觀音遺跡,而此遍繪諸佛菩薩、梵天應真八部等眾,不及阿嵯耶觀音號則非張照所見明甚,顧卷中諸佛相好莊嚴,傅色涂金并極精彩,楮質復淳古堅致,與金粟簽相埒,舊畫流傳若此,信可寶貴,不得以蠻徼描工所為而忽之……”。

④常壉《華陽國志?南中志》有一段關于諸葛亮在云南畫圖譜贈“夷”(少數民族)的記述:“諸葛亮乃為夷人作圖譜。先畫天地日月君長府城;次畫神龍,龍生夷及牛馬羊;后畫部主吏乘馬幡蓋,巡行安卹;又畫牽牛負酒,齎金寶詣之之象。以賜夷,夷甚重之。”探索后漢時期云南繪畫,此是一段可供參酌的文獻。

⑤郭松年《大理行記》,中華書局叢書集成本第1頁,中華書局1985年北京新一版。郭氏所言“于今罕見”是指其所見遍知寺壁畫時的情況——是時(元代)佛教壁畫似已呈凋零之勢。

⑥明清至民國初,全國陸續出現不少類似繪畫作品圖冊,和云南同類繪畫的發展變化可能有過交互影響。明代王圻、王思義《三才圖會》和清代描繪全國各民族情況的圖冊《皇清職貢圖》、《廣輿勝覽》等書,曾在云南流傳。

⑦書中《斗牛圖》畫面無款識,不知作者及其年代。左側有民國時期收藏者題記,言該畫為“元人佚名所繪”,屬于估說,繪者為“元人”未知本于何處。綜觀畫作內容、風格、技法,實較近于清或明代作品。

⑧《斗牛圖》左側民國時期收藏者題記說,該畫是“云貴苗瑤斗牛歌舞故事圖”,提到苗和瑤兩個民族。細觀畫中人物服飾形象及活動內容,實際只有一個民族出現——較可能是苗族而非“苗瑤”。

⑨貴州“龍家人”,20世紀八十年代以“認同”方式定為白族。

微信掃一掃

微信掃一掃