《韓熙載夜宴圖》

《韓熙載夜宴圖》

《韓熙載夜宴圖》

《韓熙載夜宴圖》

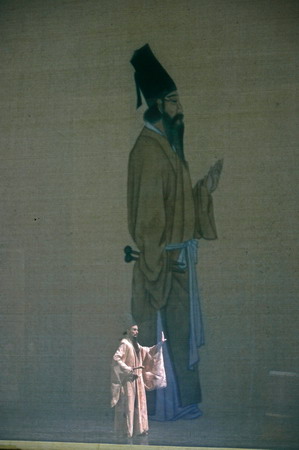

人民網:9月15日,一幅“活”的《韓熙載夜宴圖》現身北京。這部由臺灣“漢唐樂府”劇社演繹的大型南音樂舞戲,喚醒了沉睡千年的歷史風華,被譽為“有形文化遺產與無形文化遺產的完美結合”。

找回古代生活的文化質感

古畫作變成“活”文化

釅釅香茶里,繽紛花影間,韓熙載廣宴賓朋。

“東風吹水日銜山,春風長是閑。落花狼藉酒闌珊,笙歌醉夢間。”在舞臺上,歌者淺吟低唱,舞者高蹈輕揚。觀眾已恍若置身千余年前的五代南唐。

南音樂舞戲《韓熙載夜宴圖》取材于南唐顧閎中同名傳世畫作,該畫作描摹了南唐名士韓熙載家宴行樂的場景,線條準確流暢,色彩工麗雅致,不僅是中國書畫史的巨作,更是史學家考察五代晚唐文化和風情的重要典籍。

然而,千余年來,《韓熙載夜宴圖》只是一幅“沉睡”的畫作,深藏于故宮。而臺灣“漢唐樂府”創造性地將梨園戲的身段融入舞蹈作品中,演員的舞步融合了敦煌飛天的造型,讓這幅“沉睡”了1000多年的畫作,動了起來,活了起來,無聲轉為有聲,靜態成為動態。

“這部劇堪稱歌、樂、舞,詩、書、畫,花、香、茶的完美融合。”一位觀眾沉醉地說,“一想到我們祖先曾以這種優雅的方式生活,我就倍覺震撼,我們應該找回古代生活的文化質感”。

“在這種意義上,運用代表中原古樂、華夏正聲的漢唐遺音,讓歷史場景絲絲入扣地復活,這是對文化遺產最好的保護方式。”中國藝術研究院院長王文章說。

化悠悠歷史為璀璨一瞬

“中原古樂”變革發新聲

《韓熙載夜宴圖》分為聽樂、觀舞、休息、清吹、送別五個部分,樂舞戲也相應地分為沉吟、清吹、聽樂、歇息、觀舞、散宴六幕。劇作以南音作為歌道、樂道的主脈,襯托著劇情的發展。

臺灣東華大學中文系副教授郝譽翔認為:“南音的特點,就在它清麗悠揚,卻又糅雜著一股凄楚哀傷,仿佛將要高亢嘹亮,但又忽然曲折低回,而其中,便藏有耐人咀嚼的無限情思,徘徊在音符的頓挫之間。”

臺灣著名建筑師、《韓熙載夜宴圖》空間設計林洲民介紹說,“為體現中國傳統美學的深厚底蘊,我們從舞臺布局到空間設計,從南音樂器到劇場坐席,都遵從古典風格,結合花道、茶道和香道的流動性展演,打破傳統舞臺模式中觀眾與演出者的界線,觀者與演出者互為表里,感同身受。化悠悠歷史于璀璨一瞬,這就是中華文化更需綿延的內在韻味”。

南音是中國現存最古老的樂種之一,被譽為“中國音樂史上的活化石”,已被列入聯合國教科文組織“人類口述和非物質遺產代表作”。400多年前,福建先民把南音從大陸帶到了臺灣。南音被視作“中原古樂”、“華夏正聲”的代表。然而,由于現代文明的沖擊,南音日趨凋敝。為推廣南音音樂,1983年在臺北成立的“漢唐樂府”不斷創新,讓南音產生了更加多元的詩意畫境與視覺美感。

“漢唐樂府”創始人、《韓熙載夜宴圖》藝術總監陳美娥在首演后無法抑制內心的喜悅,她表示,“漢唐樂府”2002年創作了這個劇目,一直很想到北京演出,“畫作本身就是故宮珍藏的國寶,在千年古都表現畫中場景,實在是再合適不過”。陳美娥說,“南音是中華民族重要的無形文化遺產,‘漢唐樂府’深切期盼能借此演出,恢復南音的歷史地位和藝術價值。”

微信掃一掃

微信掃一掃