自2001年昆曲入選“人類口頭和非物質遺產代表作”以來,非物質文化遺產保護運動在我國起步并得到迅速發展。在短短十余年時間里,“非物質文化遺產”逐漸成為一個承載中華民族歷史記憶和多元價值、為大眾所認可和追捧的對象。在此期間,大量的傳統手工藝項目和手工藝人被關注并獲得國家賦予的相關身份,也改變了項目的存在狀態和手工藝人的社會角色。在這個過程中,傳統手工藝人正面臨巨大的歷史機遇,他們的身份、地位、心理、價值觀已經發生很大的變化,表現出新的特征。

進入官方話語體系?

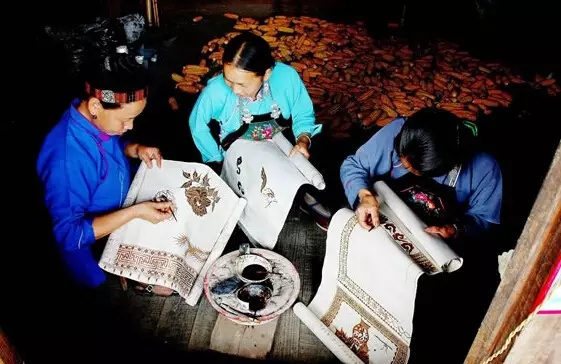

我國有豐富的傳統手工藝資源,也有龐大的手工藝人群體。但歷史上的手工藝人地位卑微,難登大雅之堂。如《考工記》所言:“智者創物,巧者述之,守之世,謂之工。”在官方話語體系中,創造大量物質財富的手工藝人,只不過是沿襲某種技藝的工匠,他們的創造性、價值和地位在“重道輕技”的文化背景下被湮沒。隨著世界范圍內非物質文化遺產保護運動的興起,曾經被邊緣化的傳統手工藝人開始站到歷史舞臺上,從默默無聞的“工肆之人”變身為民族優秀文化的承載者、傳習者。可以說,傳統手工藝人目前所處的時代是歷史上從未有過的黃金時期,手工藝人群體得到社會前所未有的尊重和認可。

“傳統技藝”被列為非遺十大類別中的第八類。非遺代表性項目評審制度的確立,不僅體現出國家對傳統文化的重視和引導,也帶動了民間社會保護非遺的熱度。當然,與物質文化遺產不同,非物質文化遺產能否健康有序地傳承下去,更依賴傳承人的薪火相傳,傳承人才是非遺保護的關鍵和核心所在。進入名錄的傳承人實質上具有了一定的官方身份,他們由國家認定和管理,享受政府的專門補貼,也大大調動了非遺傳承人守護傳統的積極性。有些傳承人還加入了官方、半官方的團體或協會組織,參加各種展覽會或文化活動,其社會生存空間得到進一步的拓展。??

目前看來,雖然傳統手工藝人進入官方話語體系的方式帶有一定的被動性,但是其所彰顯的意義是重大的,對于傳承人自身心理來講也有積極作用。而且,隨著體制的健全和傳承人的覺醒,他們必將獲得更多主動的官方話語權。

文化素養逐步提升??

歷史上的傳統手工藝人除了掌握專門的技藝和經驗知識外,很少有機會接受專業文化教育。即使在今天,老一輩的傳統手工藝人的文化程度依然很低。但是,在社會大環境發展和手藝人技藝傳承的過程中,通過各種途徑提升手藝人的文化素養已經成為一個共識。非物質文化遺產保護工程則為傳統手工藝人提升自己的文化素養提供了平臺和機會。

2015年6月,文化部啟動了“中國非遺傳承人群研修培訓計劃”試點工作。這次培訓反映出國家已經對傳統手工藝人群體的某些特征有了準確的把握。比如當前大部分非遺傳承人都是以師徒傳承為方式獲得技藝知識,沿襲的都是傳統的技藝規范和圖式,并沒有經過專業的現代教育學習。對于傳統手工藝人來說,他們有精湛的技藝,卻缺乏專業的美術基礎和設計創新意識,更缺乏敏銳的市場洞察力。因此,文化部的這次培訓正是要彌補非遺傳承人專業性知識的匱乏,這對于非遺傳承人的可持續發展意義重大。浙江師范大學作為試點高校組織了“瓷器燒制技藝”的傳承人培訓班,筆者在與學員的交流中得知,他們深知自己在專業知識方面的不足,對于學習陶瓷史、美術、設計、市場類知識有著較強烈的欲望。可見,當前的非遺傳承人(50歲以下)其視野早已不局限于單純的技藝領域,而是更愿意通過不同途徑提升自己的綜合水平,拓展自己的發展空間。

隨著各地非遺保護工程的推進,非遺傳承人有越來越多的機會接受指導和培訓。一些杰出的民間藝人已經成為高校的客座教授或中小學指導老師,他們有機會參與學術會議,甚至能夠按照現代學術規范發表論文。這些新變化其實展現出非遺傳承人正逐漸精英化的趨向,隨著文化素養和視野的提升、拓展,其創造力勢必會提升到一個新的層次。

創新精神和市場意識日漸濃厚?

非物質文化遺產雖然具有原生態和本真性特征,但并非意味著是一成不變的。傳承人作為具有生命精神的個體,在傳承過程中總會伴隨著各種變化。所以,傳統手工藝人也在不斷地調整自己,以適應快速發展的當代社會。日益迅猛的產業化首先激活了手工藝人的創新精神和市場意識。在非物質文化遺產的十大類別中,“傳統技藝”應該是最容易創新和產業化的類別之一。新時代環境下,傳統手工藝人開始探索新的題材、技法,開始考量產業化的路徑、手段。目前看來,大凡生命力比較強的傳統技藝項目,都是在繼承傳統、追求創新和推進產業化三者之間平衡得比較好的。這些項目的傳承人往往視野開闊、思維活躍,愿意接受、嘗試新鮮事物,能夠把握創新和市場的內在聯系。

傳統手工藝是一門重經驗、重規范的技藝形式,很多作品圖式源于對祖輩創造的延續,很少變化。因此,對于老一輩的傳統手工藝人來說,創新是比較困難而緩慢的。但對年輕的手工藝人來說,接受新思維、新形式要容易得多。??

與創新精神緊密相關的就是市場意識的產生。雖然傳統工藝從產生之初就代表一種重要的經濟形式,但還是比較初級的。新中國成立后,工藝美術行業成為國民經濟的重要主體,但是行業中的手工藝人主要扮演著產業工人的角色。隨著中國經濟的發展,文化產業崛起,非物質文化遺產成為一種重要的文化資源,部分非遺項目實質上已經走上了產業化的道路,并取得了較好的效果。總之,始于20世紀末的非物質文化遺產保護工程喚起了人們對無形的、非物質的傳統民族民間文化的關注,也將千百年來居于社會底層的手工藝人推向了前臺。

不過,在手工藝人實現身份轉型的過程中也產生了一些負面影響。因此,制度上的不斷完善和個人的文化自覺仍然是非遺保護進程中應該面對的問題。已經獲得“傳承人”稱號的手工藝人,應承擔起傳統文化的持有者、傳播者、發揚者的角色,在個人權益和社會效益之間取得平衡。

本文系教育部人文社科研究青年基金項目“民間傳統手工藝傳承中的‘隱性知識’研究”(14YJC760052)階段性成果

作者:孫發成(中國社會科學報)

編輯:王海(云南省非物質文化遺產保護中心)

微信掃一掃

微信掃一掃